企画記事

「違う冬のぼくら」×「都市伝説解体センター」クリエイター&パブリッシャ対談。個人開発とチーム開発,それを支える出版系パブリッシャの話

|

講談社ゲームラボは世界累計売上本数が100万本を突破した「違う冬のぼくら」やセンス・オブ・ワンダー ナイト 2025で3つの部門を受賞した「ダレカレ」など計28タイトルを出展。集英社ゲームズは,日本初の体験デモとなる「OPUS: Prism Peak」や事前登録受付中の「unVEIL the world -アンベイル ザ ワールド-」などを中心に,独創的なインディー作品から大型タイトルまで幅広いラインナップを展開した。

|

|

|

|

講談社ゲームラボのブースでは,会場限定冊子「ゲームラボマガジン Vol.2」を配布。昨年の創刊号が即日で1万部を配布し切ったのに続き,今年も64ページの大ボリュームで来場者の注目を集めていた。

巻頭特集では,両社のパブリッシングタイトルである「違う冬のぼくら」と「都市伝説解体センター」のクリエイター座談会が掲載されている。

|

|

さて本稿は,そんなクリエイター座談会の“延長戦”となる対談企画だ。

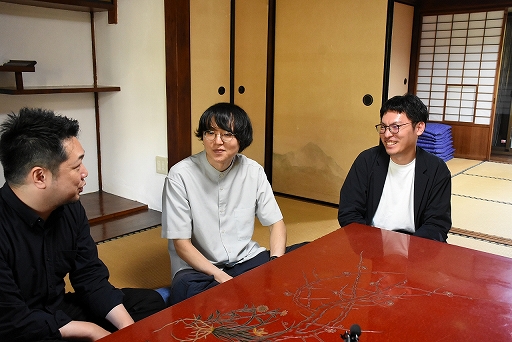

8月某日,大阪で4Gamer取材班が顔を合わせたのは,「違う冬のぼくら」「違う星のぼくら」を手がけたところにょり氏と,「和階堂真の事件簿」「都市伝説解体センター」を制作する墓場文庫のハフハフ・おでーん氏。さらに講談社ゲームラボの片山裕貴氏,集英社ゲームズの林 真理氏にも参加いただき,関西を拠点としたインディーゲーム開発の歩み,個人開発と小規模チーム開発,それを支える出版系パブリッシャについていろいろ話をしてもらった。

|

「ところにょり」公式サイト

「墓場文庫」公式サイト

「ひとりぼっち惑星」をめぐる出会いと,関西インディーのつながり

4Gamer:

今日はよろしくお願いします。すでに一つ取材を終えられたあとですが,えらく盛り上がっていたなあと。

貴重な場所にお呼びいただきとてもうれしいのですが……実はあまり詳しいことを知らなくて。そもそもこれ,どういう集まりなんですか?

集英社ゲームズ 林 真理氏(以下,林氏):

そうですよね(笑)。まずはそこから説明が必要でした。

講談社ゲームラボ 片山裕貴氏(以下,片山氏):

|

そこで「都市伝説解体センター」のパブリッシャである集英社ゲームズさんにご相談した,という流れです。

林氏:

そのお話をもらって,「これは面白い」と思いました。

だからそこに乗っかるじゃないですけど,集英社ゲームズとしても一緒に作っていきたいという気持ちも強かったんですね。

結果として,クリエイターの対談+同じ出版系のパブリッシャが横断で関わる企画になりました。

4Gamer:

出版系のゲームパブリッシャ同士みたいなところで。

ところにょり氏:

企画としては,僕と墓場文庫さんの話のあと,後半は集英社ゲームズさんと講談社ゲームラボがケンカを始めて,それを僕らが応援するみたいな内容になるんですよね。

ハフハフ・おでーん氏:

そうそう,こっちは焚きつけていく側で。

ところにょり氏:

それで記事には名前を出さないでもらって。

|

(一同笑)

林氏:

それは面白そうだけど,そんな記事があがったら僕が怒られちゃうなあ(笑)。

片山氏:

私も上長から呼び出しを受けてしまいます(笑)。

4Gamer:

メディアとしてはそのアングルに乗りたくもなりますね(笑)。

今のお話からも伝わるとおり,ところにょりさんと墓場文庫の皆さんはもともと関係が長いんですよね。SNSでところにょりさんとおでーんさんが仲良くケンカ(?)しているところもときおり拝見しています。

そういった関係も今回の対談企画につながっているのかとも思うのですが,そもそもどれくらいの付き合いになるんですか?

ところにょり氏:

僕が本当にゲームを作り始めたばかりの2016年,大学を卒業してすぐあとくらいですね。

同じ関西というところもあって,モチキンさんのお友だちサークルみたいなところに僕も入れてもらったんです。そのころにはもう墓場文庫の皆さんはゲームを作り始めていて。

ハフハフ・おでーん氏:

そうそう。当時はみんなアプリ向けのゲームを作っていたころだよね。

|

ところにょり氏:

そこからみんなで車に乗ってゲームイベントに参加するとか,開発合宿をするとか。いろいろと一緒にやってきましたね。

4Gamer:

お二人が初めて会ったときのことって覚えていますか?

ところにょり氏:

モチキンさんがTwitterで「今夜梅田で飲める人いますか?」みたいなことを言っていて,それに行ってみようと参加したんです。

そこにおでーんさんもいて「はじめまして」という感じでしたが,当時のおでーんさんは尖っていて。

ハフハフ・おでーん氏:

うん。尖ってた尖ってた。

林氏:

どういう尖り方か興味あるなあ。

ところにょり氏:

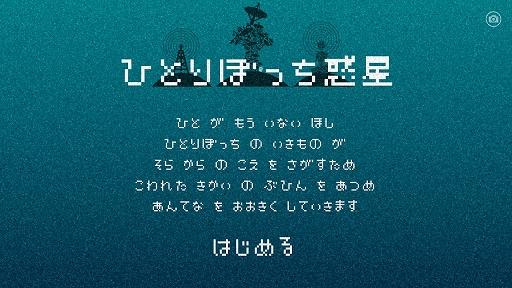

ちょうど僕が「ひとりぼっち惑星」を出したころで,その話になったんですね。

そしたらおでーんさんが「『ひとりぼっち惑星』って,あれやろ? これと同じやろ?」って,違うゲームの名前を出してきて。

林氏:

それはよくない尖り方だね(笑)。

(一同笑)

ハフハフ・おでーん氏:

いやいや違う違う! 元ネタじゃないけど,このゲームを参考にしているよね? みたいなことが言いたかったんです。

林氏:

ああ,言葉が足りなかったというか,言葉の選び方が違ったわけだ。

ところにょり氏:

実際は「これの感じやんな?」みたいに,もう少し柔らかい感じで言ってくれたんですけど,「えっ,ぼくのゲームにオリジナリティがないってこと?」って(笑)。

ハフハフ・おでーん氏:

そうだよね。でもなんか,今となったらあれ失礼やったなっていうのはけっこうあって。

あのころってまだ自分をゲームクリエイターだとも思ってないですよ。だから,ゲームを作ることをまだあまり分かっていなくて。当時ところにょりくんや関西の開発者たちと直接会って話せたことが,作り方や市場を知る大きなきっかけになりました。ネットだけでは得られないリアルな会話が貴重でしたね。

|

関西インディーを育んだ地域性とクリエイターの集まり

4Gamer:

関西という地域で見ると,多くのインディースタジオやパブリッシャがあり,さらにBitSummitの開催地でもあることで,インディーゲーム開発が活発なイメージがあります。当時の空気感はどのようなものでしたか。

ハフハフ・おでーん氏:

コミュニティは今に比べると大きくはなかったですが,ある意味で“走り”みたいなものはあったと思います。

Unityの開発者が集まるイベントがすでにあって,そういう場所で会った人たちと合宿し,東京のイベントに一緒に参加して仲良くなっていったような感じですね。

同じ関西出身・在住というつながりで,小規模ながらも「一緒に頑張ろう」という雰囲気がありました。

4Gamer:

なるほど。そもそもまだインディーゲームという言葉も今ほど一般的ではなく,そのころはプラットフォームもスマホやタブレット中心の時代ですよね。

片山氏:

Steamはちょっと広まってはきているけど,まだSteam Greenlight※がなくなる前後で,今ほど開かれていないようなころですね。

※開発者がリリースしたい自作ゲームを投稿し,ユーザー投票によって配信可否が決まるシステム。2017年に廃止され,現在は「Steam Direct」に移行

林氏:

実は僕,その当時からところにょりさんのことを知っていて。

4Gamer:

えっ,そうなんですか?

林氏:

|

そこでインディー開発者を支援するコーナーを持っていて。その関係でIGDAの人たちから「今頑張っている人だから紹介してよ」と名前が挙がったのが,「Downwell」のもっぴんさんと,もう一人がところにょりさんだったんです。

まだ「ひとりぼっち惑星」が世に出る前の段階ですね。結局そのときはもっぴんさんには話を聞けたけど,ところにょりさんにはたどり着かなかったんですが。

ところにょり氏:

もっぴんさんか僕かで,僕には声がかからなかったということですか――。

林氏:

そんなことはなくって,単純にもっぴんさんが東京だったからっていう地理的な理由で(笑)。そんなふうに,ところにょりさんの名前はもう東京にも届いていたんですよ。

4Gamer:

以前ゲームジャーナリストの徳岡正肇さんとインディーゲーム開発の地域性について話していたとき,「ヒップホップのいわゆる“レペゼン”文化に近いものがあるよね」という話になったんです。

当時の開発者同士のつながりについてうかがうと,“地域を背負う”じゃないですが,そういう土地ごとの独特なつながりみたいなものがあるなと感じました。

林氏:

なるほどなあ。でも,関西といっても大阪と神戸で違うよね。バチバチみたいなのはなかったの?

ハフハフ・おでーん氏:

いや,対立がどうこうという前に,ところにょりくんの場合は「ひとりぼっち惑星」でいきなりバンと来て,そこから一気に“エグい”ことになっていくじゃないですか。

だから僕らはライバルというより,天才がエリート街道を突き進むのを真後ろから見ている,という感覚に近かったと思います。BitSummit以降は,「こういうものを作ろう」「こういうところに進もう」という志向性も明確になっていって,「この人はエグい。ヤバい人や」と。

4Gamer:

エグくてヤバい人。

|

ハフハフ・おでーん氏:

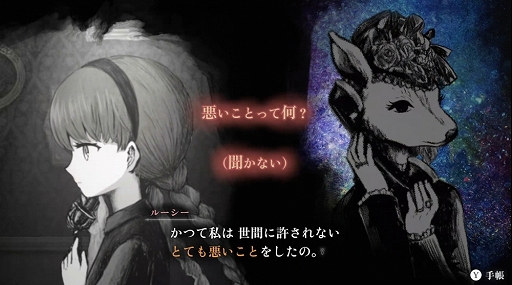

そうですね。僕はところにょりくんの作ったとある“シカのゲーム”が好きで。

ところにょり氏:

ああ,ありがとうございます。ところにょり名義じゃない作品ですね。

ハフハフ・おでーん氏:

そうそう。プレイすると「ああ,この人はこういう人なんや」みたいなのが分かるっていうゲームで。あれが一番ところにょりという人間を表している作品だと思ってます。

ところにょり氏:

たしかにそのへん,あのゲームでやっていることって,「違う冬のぼくら」や「違う星のぼくら」でやってることとけっこう重なる部分もあります。

いかにプレイヤーに嫌な思いをさせるか,加害者にさせるかみたいな設計が入っていて。

4Gamer:

(笑)

ハフハフ・おでーん氏:

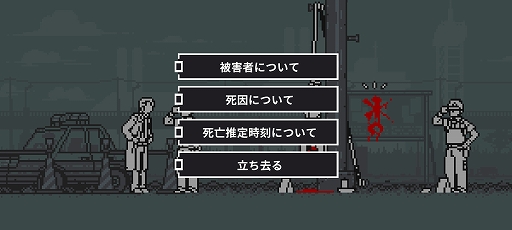

ところにょりくんの作品は,“ゲームのフリしてプレイヤーを動かしてる”っていうのがけっこう明確にあって,それと“ゲーム外のコミュニケーション”の要素の2つが軸になってると思うんですね。

そのあたりのコンセプトが,ボタンを押したら気持ちいいみたいなものから1歩も2歩もずれているというか,なかなかないものだなって。

なんかその,嫌な思いのさせ方? みたいな話で一個覚えているのがあって。長野で合宿をしたとき,ものすごいダメージを受けたという。

ところにょり氏:

あっ。年齢の話ですか?

ハフハフ・おでーん氏:

うん。「お父さんとの方が年齢近いです」っていう告白。しかも合宿の最後に。

4Gamer:

最後に落としてくるなあと(笑)。

ところにょり氏:

合宿が始まる前からそれは思ってたんですけど,当時はまだそんなにお互いのこと知らなかったのもありましたし,それは言えないなって。そもそも年齢の話をするのって失礼ですよね。

でも合宿で一緒に長い時間を過ごして仲良くなったから,じゃあ最後に伝えようと。

ハフハフ・おでーん氏:

「初めてのゲーム機がNINTENDO 64です」みたいな話もあって,効きましたね。合宿の締めにそれかと。膝から崩れ落ちて,立ち直れないくらい(笑)。

4Gamer:

(笑)。今もそういう形で集まって,一緒に開発したり話し合ったりっていう場所って設けたりするんですか?

林氏:

今もちょいちょい合宿みたいなのはやってるよね。継続して同じことをしているというのではないけど,年に1回くらいは集まっているっていう感じで。

集英社ゲームズのタイトルに関するものでいうと,墓場文庫と「シュレディンガーズ・コール」のアクロバティックチリメンジャコで2泊3日の合宿をして,そこにところにょりさんやOdenCatのDaigoさんも参加しましたね。

|

ハフハフ・おでーん氏:

そうですね。あれはアクチリのほうから「みんなでゲーム作りをしたい」みたいな話があって,うちもタイミング的にちょうどいいと,古民家みたいなところで集まってやりました。

ところにょり氏:

楽しかったですね。みんな道尾秀介さんとSCARPの「DETECTIVE X CASE」を遊んで盛り上がっていたら,プレイ済みのモチキンさんが,その様子をさも自分が作ったかのような作者面で満足そうに眺めていたり。

ハフハフ・おでーん氏:

そうそう。アクチリが深夜にガチでモメ始めたり。

林氏:

墓場文庫はずっとキッチンにいてご飯を作っていて,おでーんさんは食堂のオカンみたいな。

僕もちょっと顔を出したんですが,面白いんだけどパブリッシャの立場としては「墓場文庫はいつゲームを作るんだ!」と。

4Gamer:

(笑)。なんか楽しそうなの伝わります。

林氏:

パブリッシャとして顔を出しはしたんですけど,あくまでクリエイター主導の集まりなんですね。

これがパブリッシャ側で仕切ってやってしまうと,そこのタイトルに関わる人たちだけになっちゃうじゃないですか。さっき話題に出たレペゼンの感覚にも通じますが,こういう場所はクリエイターたちのつながりから自然に集まりができるのが良いなと思います。

ところにょり氏:

ああでも,集英社ゲームズさんと講談社ゲームラボの共同合宿とかあったら絶対楽しいと思いますよ。

片山氏:

いいですね。やってみますか?

4Gamer:

あれっ,意外と軽い感じで(笑)。

片山氏:

ちょっと近いところだと,講談社ゲームラボはGYAAR Studioさんと合同でもくもく会を行ったこともありますから。集英社ゲームズさんとやってみるのも面白そうですね。

ただいまGYAAR Studioコンテストの受賞者さんと 講談社ゲームクリエイターズラボの皆様との合同もくもく会中!

— GYAAR Studio(ギャースタジオ) (@GYAAR_Studio) February 1, 2025

皆さん集中して作業されてます!

#GCLA #ゲームクリエイターズラボ #GYAARCon pic.twitter.com/KaBgVDCPPu

謎のドッターとの邂逅(?)。ゲームという表現とドット絵

4Gamer:

クリエイターのお二人に,ゲーム制作のスタンスについてお聞きしたいです。

ところにょりさんは自身の作品を「ゲームみたいなやつ」と表現されていますよね。一方,おでーんさんはBitSummitのインタビューで「いわゆるゲーマーではなく,ゲームが苦手な人やほかのカルチャーが好きな人を意識したゲーム作りをしている」と話されていました。お二人とも,非ゲーマー的な意識を持っているクリエイターという印象を受けます。

ところにょり氏:

僕の場合,もともとゲームで育ったわけではなくて,どちらかというと本を読んだり映画を観たりするのが好きだったんです。家にゲームはありましたが,基本は兄がプレイするのを後ろから見ているだけ。だから1本のゲームに打ち込んで困難を乗り越えてクリアした経験がほとんどなくて。

「みたいなやつ」という表現は,そんな人間が作ったものを「これはゲームです」と言い切るのはどこかおこがましいという気持ちからですね。

|

4Gamer:

そこからどのようにゲーム制作に踏み出したのでしょう。

ところにょり氏:

小説や映画が好きで大阪芸術大学に進学したのですが,表現を学びながら「小説よりもゲームのほうが自分に合っているかもしれない」と考えるようになりました。

ゲームのシナリオ制作にも興味があったので,卒業が近づいたときに「これだ」と思い,いちからゲーム作りを始めたという流れです。

4Gamer:

初期の作品から「これはところにょり作品だ」と分かる雰囲気がありますよね。

とくにビジュアル面ですが,その表現はどのように固まっていったのでしょう。

ところにょり氏:

|

それまでのシルエット表現には限界を感じていたので,制作と並行してドット絵を練習しました。別名義のアカウントを作って作品を投稿し続け,その後に「renal summer」で初めてゲームと合流させた感じです。

ハフハフ・おでーん氏:

ちょうどそのころ,界隈に“正体不明のやたら上手いドッター”が突然現れたんです。僕も好きでフォローしていたんですが,ある日ところにょりくんから「あれ僕なんです」と連絡が来て。

それで僕は,今まで好きだったドット絵を急に嫌いになるという体験をしました――。

(一同笑)

4Gamer:

愛憎相まってというか(笑)。さっきの「膝から崩れ落ちる」話を思い出しますね。

ところにょり氏:

僕はおでーんさんがフォローしてくれていたことはすぐに気が付いていて,それが大きな自信になりました。

名前を明かしていなくても,おでーんさんのような表現者に認めてもらえたのは本当に大きかったです。それもあって「この表現でいける」と確信できましたから。

4Gamer:

ところにょり作品だけを追っていると「ドット絵もできるんだ」と驚かされますが,陰ながら努力を重ねていたんですね。

ハフハフ・おでーん氏:

あのときは歯ぎしりしているドッターもたくさんいたと思います。

専門でやっている人間からすると「分かっていてもできないところをできている!」というのが見えるんですよ。狙っている表現があって,それを実現していると。

4Gamer:

なるほど。そういえばドットの話でお二人となると,「違う星のぼくら」のトレイラー公開時に,おでーんさんが「ドット絵が斜めになっている」とSNSでツッコんでいたのが印象的でした。

ハフハフ・おでーん氏:

あれは誤解なくちゃんと伝えると,要は「良すぎてそこしかツッコめるところがなかった」んです(笑)。けなせるポイントはないかと丁寧に探してやっと1個,みたいな。

ところにょり氏:

(笑)。でもそうやって見てもらえること自体が本当にうれしかったですよ。ドット絵の表現は確実におでーんさんが前を進んできたものですから。

ハフハフ・おでーん氏:

もう追い抜かれてますよ。

ところにょり氏:

いや,それは絶対にないですから!

|

一人で作る純度,みんなで作る強さ――個人開発とチーム開発

4Gamer:

お二人揃って話をうかがえるとなって聞きたかったのが,ところにょりさんは墓場文庫の小規模チームによる開発,おでーんさんから見たところにょりさんの個人開発についてお互いどう考えているのだろうということで。

ところにょり氏:

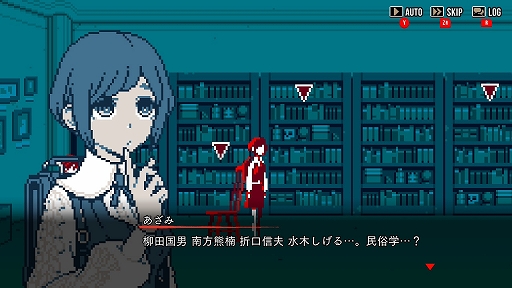

墓場文庫さんはそれぞれ得意なものを持つ人が集まって役割を担っている。みんな知っている人たちだけど,それぞれの仕事に僕の知らない良さが乗っかっているイメージなんですね。

キャラクターでいえば,おでーんさんからはこういうイメージないな,みたいなビジュアルが生まれてくるようなことですね。「福来あざみみたいなかわいい子,おでーんさんの中のどこにいたんだ?」みたいな。

|

ハフハフ・おでーん氏:

ああなるほどね(笑)。それでいうと,キャラクターってきっきゃわーと僕だけでやっているわけではなくて,やっぱりそこにほかのメンバーと話し合ったことも入ってくるわけで。

さらに集英社ゲームズも企画の段階から入ってくれているので,そこでもらった意見も反映されているところもあるかなと思います。

ところにょり氏:

そういうのが楽しそうなんですよね。

一人で作る場合,自分の中にあるものが目の前に具現化されるのを延々繰り返して,ゴールに行ったら終わりみたいな感じで。でもチームだと“自分の想像にないもの”が常に出てくるわけですよね。

作り手であるのと同時に受け手でもあって,自分たちのゲームが出来上がっていく過程が楽しいんだろうなって。そこがうらやましいというのが一つあります。

4Gamer:

一人だと「この道でいいのか」みたいな不安や迷いにどう向き合うかみたいな。

ところにょり氏:

そうですね。「この道しかないんだ」と突き進むような感じです(笑)。

林氏:

講談社ゲームラボの人に見せると思うけど,開発段階ではほかの人に見せたりはしないんですか?

ところにょり氏:

家族には見せますけど,クリエイター仲間とかには基本見せないですね。

背景の一部分のドット絵とかでしたら,いい出来だったら自慢するじゃないけど「ゲーム作ってるよ!」みたいなアピールすることはありますが,全体のコンセプトを見せるとかテストプレイをお願いするとかはないです。

片山氏:

集英社ゲームズさんと墓場文庫さんの関係と同じように,私たちも企画の段階から関わっています。「違う星のぼくら」では1ステージできるごとにけっこうしっかりと。僕たちがやるのを見て「ああーこういう反応している」みたいなのを確かめてもらったりしていましたね。

|

ところにょり氏:

あとはだいたい平野のことを話して。

ハフハフ・おでーん氏:

えっ,平野? どういうこと?

ところにょり氏:

Googleマップを見て,「この土地は平野が多いな」みたいな話をずっとする。僕は平野至上主義者で。

林氏:

平野至上主義って人生で初めて聞いた(笑)。

ところにょり氏:

平野でいかに国力が決まるか。新潟ってめちゃくちゃ平野が広いのに,なぜ日本の中心になれなかったのか,みたいな。

片山氏:

もう一人の平田という担当が新潟出身なので。あの土地はこの道を行くとみたいな話から。ゲームとは関係ないですけど(笑)。

ところにょり氏:

検証もない雑ブラタモリみたいな話です。

4Gamer:

いいですね。私は暗渠・路地裏が好きなので,そういう話もいずれ何かの機会に……。

で,この話を無理やり着地させると,これって作家との向き合い方みたいなものの一つだと思うんです。一見無駄話のようだけど,物の捉え方とか考え方を理解しあううえでの,みたいな。

林さんがBitSummitのインタビューで,個人開発者とパブリッシャの関係は漫画家と編集者に近いという話をしていましたが,そのへんやはり「編集者がゲーム開発をサポートする」とうたっている講談社ゲームラボも同じものがあるんだろうなと思いました。

[インタビュー]「都市伝説解体センター」ハーフアニバーサリー。墓場文庫×集英社ゲームズに聞いた,半年の歩みとインディー的カルチャーの話

![[インタビュー]「都市伝説解体センター」ハーフアニバーサリー。墓場文庫×集英社ゲームズに聞いた,半年の歩みとインディー的カルチャーの話](/games/649/G064901/20250818034/TN/016.jpg)

ゲーム開発チーム・墓場文庫が制作し,集英社ゲームズがパブリッシャを務める「都市伝説解体センター」がリリースから半年を迎えた。2025年の話題作となった本作のいまとこれから,そしてインディーのカルチャー“的”な話を,ハフハフ・おでーん氏と林 真理氏に聞いたインタビューをお届けしよう。

片山氏:

そうですね。私自身もですけど,もともとゲームラボは漫画や小説など出版系の編集者が集まってできています。

作品はもちろんですけど,作家という“人”に向き合っていくということをずっとやってきている者たちですから。

4Gamer:

出版社を母体に持つゲームパブリッシャは,表現に向き合ってきた歴史や編集文化の蓄積があるぶん,クリエイターからの信頼を得やすい面はあるだろうなと思います。

チーム開発者からみる個人開発みたいなところで,おでーんさんはところにょりさんを見ていてどう思いますか?

ハフハフ・おでーん氏:

一人なぶんメンタルの負荷とかいろいろあると思うんですが,クリエイターの作品としての“純度”がぜんぜん違うなと思います。

チーム開発だと多くの人が関わるぶん,100%みんなが納得していない部分ってどうしても出てきます。それが合っているかどうかは別として,それぞれに納得できなかったところを抱えたまま進むこともあるわけですね。

4Gamer:

「俺はここはこうしたかったわ」ということが。

ハフハフ・おでーん氏:

|

ただやっぱり,チームだからこそできることはたくさんあって。自分の技術的にできない表現がほかのメンバーによって形にできるし,自分では発想できないところに届く強さがある。

僕らは“キメラ”のようにいろいろ混ざったものみたいな感じはあって,それに比べるとところにょりくんの作品は透明度が高いなって感じるところはあります。

林氏:

とはいえ,100人とか200人のチームのゲームを作ってた人間から見ると,墓場文庫の4人の純度って相当高いと思う。

クリエイターとしての色っていうのは完全に出ているし,世間からしても明確にそれを受け取ってくれている。ただ個人としてはそう感じる部分があるわけだ。

片山氏:

チーム内で意見が違ったときに,最終的に誰がどう判断するんですか?

ハフハフ・おでーん氏:

僕らにはとりあえずいったん決めちゃおうという,「まぁええんちゃう進行」っていうのがあって。それが正しいかどうかなんて分かんないっていうことを前提で進めますね。

例えばプログラムに関することはプログラマーのモチキンが決めることが多くなるし,グラフィックスだったら僕にまかせてもらってるとこはやはりあります。ただそれも状況次第というか。

「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート詳報版。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]

![「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート詳報版。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250728038/TN/033.jpg)

3か月で30万本を売り上げたというインディーゲーム「都市伝説解体センター」。そんな本作を開発するにあたって,「3つの掟」を定めたという。スマッシュヒットとなった本作はどんな環境で生まれたのか,講演で語られた内容を紹介しよう。

ところにょり氏:

おでーんさんがもし一人で作るとしたらどんなゲームを作りたいですか?

ハフハフ・おでーん氏:

うーん,なんだろうなあ。アドベンチャーゲームではない気はする。それこそ放置ゲームみたいな,小ぢんまりしてずっと触れるようなゲームを作るんじゃないかなあと思う。

ところにょり氏:

ブラウザで仕事や作業中にちょっと動かすみたいな。

4Gamer:

ああ,最近いろいろ出ているような。おでーんさんのドット絵ゲームは見てみたいです。

ハフハフ・おでーん氏:

ただ,チームで開発していて思うのが,一人で作るものが,自分にとって自分の能力を生かせる最大のもんじゃないだろうなとも思ってたりもするんです。

自分の作りたいものというよりも,チームでできることとか集英社ゲームズと作りたいものとか,そういうのを考えて作るという今がいいのかなあと。

4Gamer:

ところにょりさんは,チームでゲーム開発をしてみたいという気持ちはありますか?

ところにょり氏:

そうですね。できるんだったら,魅力的なキャラクターをばんばん出したいです。僕はそういうのを作れないので,すごく憧れます。

ストーリーでも,もっとトリックががっつりあるようなミステリーをやりたい。好きだけど自分ではできないと思ったことなので。それをしっかり作れる人と組みたいし,その才能に乗っかりたいですね(笑)。

|

4Gamer:

ではこの二組が組むっていうのはあり得ますか? 魅力的なキャラクターがばんばん出て,ミステリーの話を書けるとなると,目の前にそれを作れるチームがいるなと思いました。

ハフハフ・おでーん氏:

なくはない,と思います。なくはないけど……。

ところにょり氏:

ただ,その場合はこの関係が終わる可能性があります(笑)。

ハフハフ・おでーん氏:

そうそうそう。モメちゃって口を利かなくなってしまうかもしれない。

僕らからしたら,どの担当を誰がやるかというが難しいなあと。ところにょりくんは全部一人でやってるから,「ここ俺でいいの?」みたいなのってきっと出ると思う。

ところにょり氏:

僕がチーム開発に慣れていないので,お互いの“やりたい”がぶつかったときに,どうすればいいか分からない,という不安はあります。

ハフハフ・おでーん氏:

あとは先ほどの話になるけど,彼個人の作品の純度の高さを知っているからこそ,僕らが入り込んでいいのかという。やるなら末端作業員として,ノーアイデアで言われたことをやるというのがいいかもしれない(笑)。

それくらい尊いものだと思うんですよ。僕らはそれこそああいうコンセプトで2人プレイ専用というゲームを作れるのがめちゃくちゃかっこいいと思っていて,そこはすごくうらやましい。

|

ところにょり氏:

チーム開発とは違うかもしれないですが,それでいうとああいうコンセプトの2人プレイ専用ゲームが作れたのって,講談社ゲームラボがいいよって言ってくれたからではあるんですよ。

4Gamer:

そうなんですか?

ところにょり氏:

最初から2人プレイ専用ゲームを作ってみたいというのはあったんですが,プレイヤーが限定されて分母が少ない。つまり仮に売れても大きな売上になりにくいものなわけなんですね。

個人でゲームを作ってそれを売って生活するとなると,チャレンジしづらいジャンルというか。でも講談社さんが「面白いからやろう」と言ってくれて,「売れなくても損を被ってくれるなら,じゃあ」って挑戦できたんです(笑)。

片山氏:

まさにその気持ちでいてほしいというのはありますね。クリエイターさんが損をしないように,という設計をしていまして。

それこそパラダイムシフトじゃないですけど,出版の世界でも漫画や小説でそれまで売れていなかったジャンルの作品が突然売れ始めるような転換点を見てきているんですね。

ゲームもまさにそういうことが起きてきた歴史があります。だから新しいことをやるのを「市場が小さいから」と否定するのではなく,「このあとどうなるかは分からないよ。売れるかもしれないよね」というスタンスでやっていて。だから型破りなゲームは大歓迎です。

|

ハフハフ・おでーん氏:

その安心感があったからチャレンジもできたんだ。

4Gamer:

それこそ「It Takes Two」より前から作っていたわけですよね。

こういった協力プレイ専用ゲームは「We Were Here」「A Way Out」みたいな流れはありましたが,いまほどは広まってないジャンルでした。

ところにょり氏:

そうですね。当時は参考にできるゲームもそんなになかったです。

コロナ禍で人々のコミュニケーションが変わり,ゲームに求められる役割も変化したというのもあると思いますが,多くの人が遊んでくれて。

4Gamer:

今年の夏にはシリーズ累計100万本突破で,講談社本社に懸垂幕が出ていましたね。リバプールFCのプレミアリーグ優勝の懸垂幕と並んでというインパクトで。

8月25日,今日の講談社です。#今日の講談社#猛暑#違う冬のぼくら#リバプールFC#LFC#YNWA#inspiRED pic.twitter.com/h9x7BYBg8C

— 講談社 (@KODANSHA_JP) August 25, 2025

片山氏:

ありがとうございます。講談社がパブリッシングするゲームとしては最大の規模感で,駅広告をはじめ東武動物公園の観覧車や浅草の人力車,山中湖のスワンボートに限定広告も出しました。

林氏:

僕はそれが悔しくて。

実はリバプールFCのコアなファンなんですよ。ただでさえ試合を見ているとグローバルパートナーとして講談社の名前が出ているのに,リバプールFCとゲームタイトルの懸垂幕が出ているのは……本当に悔しいしうらやましかった(笑)。

4Gamer:

悔しいというのはそういう(笑)。

2人プレイ専用パズルADV「違う冬のぼくら」,全世界累計売上本数が100万本を突破。Steam&Switch版が70%オフになるセールも開始に

講談社は本日(2025年8月1日),2人プレイ専用パズルアドベンチャーゲーム「違う冬のぼくら」の全世界累計売上本数が100万本を突破したと発表した。これを記念して,Steam版とNintendo Switch版を通常価格710円から70%オフの213円(税込)で購入可能なセールがスタートした。前者は8月14日まで,後者は8月18日までの実施となる。

片山氏:

そうだったんですか……。ごめんなさい,私はサッカー全然詳しくなくてよく分かっておらず(笑)。

ところにょり氏:

僕はサッカーをやっていたので,恐れ多い話だなって思いました。

ハフハフ・おでーん氏:

え,そうなん? イメージになかった。

ところにょり氏:

小学校のときは野球で,そのあとサッカーをやっていたんです。

ハフハフ・おでーん氏:

がっつり文化系の人だと思ってた。どっちも団体競技だし,意外だったわ。

4Gamer:

しかも野球とサッカーという超王道を。

ところにょり氏:

あ,でも,そこから団体競技が嫌いになって文化系へという流れです。今でも観るのは好きですけどね。

毎日練習するというのが意味が分からないというか,自分には合わなかったんです。そこでチームでなにかをするのが嫌いになったんだと思います。

林氏:

なるほど(笑)。それが個人開発のルーツになっているのかもしれない。

4Gamer:

いやあ,話ってつながるものですね。まさかのリバプールから(笑)。

ちなみにおでーんさんはいかがでしたか? プロレスや格闘技がお好きなイメージありますが。

ハフハフ・おでーん氏:

僕がやってたのは水泳と格闘技です。格闘技は少林寺で,総合に近い“禁じ手”も教えてくれるような実戦寄りというか,少し特殊な道場でした。「バキ」に出てくる“三陰交(光)圧痛”,あれできますよ(笑)。

林氏:

へえー,それは初耳かもしれない。でも面白いね。個人開発をしているところにょりさんがかつて団体競技をしていて,チーム開発をしているおでーんさんはその逆で個人競技だったっていうのは。

|

2組のインディークリエイターが見据えるこれから

4Gamer:

個人的にサッカーやプロレスの話を掘り下げたくなるのですが,気が付けばいい時間になりました。

最後に今後の展望をうかがえればと思います。

ところにょり氏:

|

そういうコミュニケーションにフォーカスしたゲームはこれからも作りたくて,やり取りが制限される状況や逆に開示されすぎるもの,あるいはメッセージが歪曲して伝わってしまう状況など,探ればいくらでも新しい可能性があると思います。

それはこれ自体が一つのジャンルとして定着し得るほどだと思うので,いろいろ試してみたいし,それができれば誰よりも早くゲームとして発表したいなと思います。

4Gamer:

ゲームからさらに違う表現にチャレンジをするというイメージはありますか?

もともと小説や映画が好きだというところで,それこそご自身の作品をテーマにした小説を書いてみたいとか。

ところにょり氏:

おっしゃるとおり,それが出発点にあるんですけど……小説を書いても,自分で納得できる文章が書けない。書けば書くほど,自分の中の“小説”が汚れていく感覚があって,それが辛くて逃げたかった。それが別の表現であるゲームにたどり着いた理由の一つにあるんですね。

自分で文章にすると納得できないものでも,「どう受け取られるか」という文脈を設計すれば成立する。それができるのがゲームで,僕自身しっくりきたんです。

|

4Gamer:

自身の伝えたいことがありつつ,それを“どう物語として感じ取り,体験するか”はプレイヤーに委ねられる。いわゆるナラティブ的な表現ですね。

片山氏:

そのあたりは多くのプレイヤーや関係者に評価していただいていると,私たちも感じています。

ハフハフ・おでーん氏:

そうやってところにょりくんのゲームを遊んで,それを小説にしている人もいるわけじゃないですか。

文章から離れたと言っている人が,“ほかの人に文章を書かせるゲーム”を作っている。これってすごいなっていうのは思います。

林氏:

小説に挫折したという話だけど,こうやってゲームで創作活動をしているうち,どこかでしっくりくる瞬間がくるかもしれない。「やっぱり小説でも表現できる」となったとき,パブリッシャとして講談社という出版社とつながっていることって強みになりそうですよね。

4Gamer:

それこそ「都市伝説解体センター」は多くのノベライズやコミック展開で盛り上がっていますしね。

出版系パブリッシャならではの強みみたいなものを感じますが,そういう展開で作者自身による小説が生まれても自然な流れだと思います。

では,おでーんさんはいかがでしょう。BitSummitで「まだノートは白いまま」とうかがってからまだ1か月ほどではありますが。

|

ハフハフ・おでーん氏:

そうですね。変わらずまだ真っ白ですけど,チーム内では“墓場文庫らしさ”の共有が進んでいますし,その枠を広げるようなこともやっていきたいと考えています。

ところにょり氏:

あそこまでのゲームを作ったあとだから,燃え尽きみたいなものはないんですか?

僕はリリースしてプロモーションなどの作業を終えて“通り過ぎたな”という感覚が来ると,急に落ちてしまうんです。おでーんさんはどうなんだろうと。

ハフハフ・おでーん氏:

燃え尽きたみたいなのは一切ない。ほかのメンバーのことは分からないけど,僕はそういうのないです。「都市伝説解体センター」のリリース前ほどしんどいことって,そうそうないと思いますし(笑)。とにかく早く新しい作業に入りたい気持ちのほうが強いです。

もちろん次がどうなるかはまだ分かりません。でも,新しい挑戦をするのであれば,それはまた未開の場所を歩くことになる。技術的な部分では「前よりできる」と思えることも増えましたが,新しいことに向かうときの心境は,やっぱり毎回まっさらなところからなんだろうなとも思います。

4Gamer:

2つ続けての取材,本当にお疲れさまでした。お二人の創作に向き合う姿勢と,それを支える集英社ゲームズ・講談社ゲームラボというパブリッシャの関わりから,とても貴重なお話をうかがうことができました。

これからのところにょりさんと墓場文庫,それぞれのパブリッシャとの取り組みに大いに期待しています。本日はありがとうございました。

|

「違う冬のぼくら」公式サイト

「違う星のぼくら」公式サイト

「都市伝説解体センター」公式サイト

「講談社ゲームラボ」公式サイト

「集英社ゲームズ」公式サイト

- 関連タイトル:

違う冬のぼくら

違う冬のぼくら - 関連タイトル:

違う冬のぼくら

違う冬のぼくら - 関連タイトル:

違う冬のぼくら

違う冬のぼくら - 関連タイトル:

違う冬のぼくら

違う冬のぼくら - 関連タイトル:

違う冬のぼくら

違う冬のぼくら - 関連タイトル:

違う冬のぼくら

違う冬のぼくら - 関連タイトル:

違う星のぼくら

違う星のぼくら

- 関連タイトル:

違う星のぼくら

違う星のぼくら

- 関連タイトル:

違う星のぼくら

違う星のぼくら - 関連タイトル:

都市伝説解体センター

都市伝説解体センター

- 関連タイトル:

都市伝説解体センター

都市伝説解体センター

- 関連タイトル:

都市伝説解体センター

都市伝説解体センター

- この記事のURL:

キーワード

- PC:違う冬のぼくら

- Nintendo Switch:違う冬のぼくら

- PS5:違う冬のぼくら

- :違う冬のぼくら

- /:違う冬のぼくら

- :違う冬のぼくら

- Nintendo Switch 2:違う星のぼくら

- Nintendo Switch 2

- アドベンチャー

- SF

- ところにょり

- パズル

- 協力プレイ

- 講談社

- 日本

- Nintendo Switch:違う星のぼくら

- PC:違う星のぼくら

- Nintendo Switch:都市伝説解体センター

- Nintendo Switch

- CERO B:12歳以上対象

- プレイ人数:1人

- ホラー/オカルト

- 集英社ゲームズ

- 墓場文庫

- PS5:都市伝説解体センター

- PS5

- PC:都市伝説解体センター

- PC

- 企画記事

- インタビュー

- 編集部:Junpoco

- 編集部:だび

- TGS 2025

- 東京ゲームショウ

(C)tokoronyori/Kodansha Ltd.

(C)tokoronyori / Kodansha Ltd.

(C)tokoronyori / Kodansha Ltd.

(C)tokoronyori / Kodansha Ltd.

(C)tokoronyori / Kodansha Ltd.

(C)tokoronyori / Kodansha Ltd.

(C)tokoronyori / Kodansha Ltd.

(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES