イベント

「京都シリアスゲームサミット」2日目レポート。認知症予防からリハビリまで,ヘルスケア分野で広がるシリアスゲームの活用

2日目となる7月30日は,ホテル アンテルーム 京都で「ヘルスケアとゲーム」をテーマにセッションが行われた。

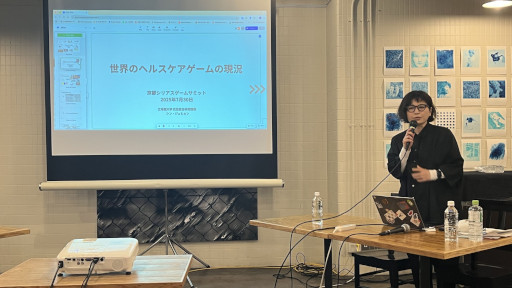

世界のヘルスケアゲームの現況

冒頭のキーノートでは,韓国出身のゲーム研究者シン・ジュヒョン氏(立命館大学)が「世界のヘルスケアゲームの現況」と題して講演を行った。同氏は,シリアスゲームを文化人類学的な視点から研究している。

|

シン氏はまず,ヘルスケア分野のシリアスゲームに対する関心の高まりについて,PubMedでの検索結果を示しながら,「2010年代から論文が増加し,とくにコロナパンデミックを機に急増しました」と語った。

また,「グレーゲーマー」と呼ばれる高齢ゲーマーの登場に注目し,「日本でも高齢のeスポーツ選手やゲーム実況者が増えていて,シリアスゲームが対象とするプレイヤーも多様化しています」と説明した。

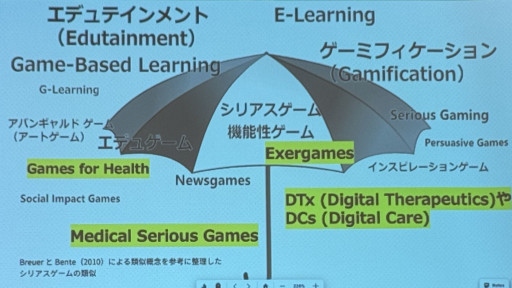

シン氏は,ヘルスケア分野のシリアスゲームにおける既存の分類について,「Exergames,Medical Serious Games,Games for Health,Digital Therapeuticsなど,名前だけでもたくさんあります」と指摘する。

|

そして,これらは「治療や機能などの改善を目指すもの」「予防・健康・生活習慣を支援するもの」「教育・訓練」の3つに分けられるとした。

それぞれの具体例としては,がん治療の理解を深める「Re-Mission」,Exergamesの代表である「リングフィット アドベンチャー」,若者の自殺問題を扱ったアドベンチャーゲーム「30 Days」などが挙げられた。

こうした成功例の一方で,多くのシリアスゲームは持続可能性の問題を抱えている。商業的な成果を期待できないため,研究費や制作資金が尽きると,サービスを終了することが多いという。

研究者の間では,つまらない印象を与える「シリアス」という言葉が悪いという話も出たが,アクセシビリティなど倫理的な側面からの配慮も大切なので,ほかの言葉は見つからないとシン氏は語る。そして,科学的な根拠に基づいて,効果を可視化していくことが重要であるとまとめた。

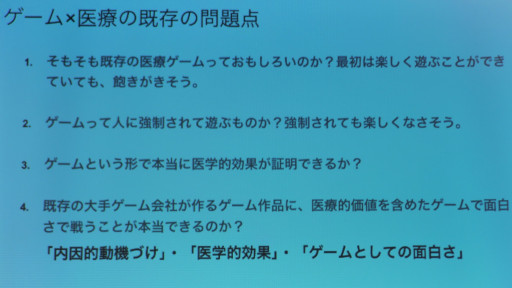

日本のヘルスケアゲームの現在地

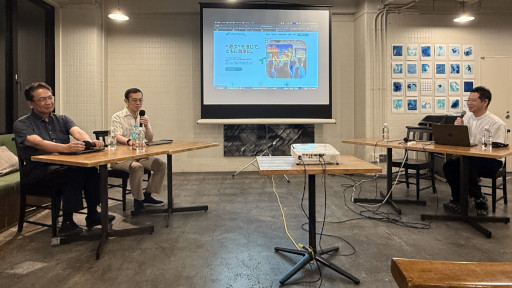

続くパネルディスカッションでは,後藤 誠氏(ゲーム・フォー・イット),三田村 勉氏(TANOTECH),千田泰宏氏(MountainDonuts)の3名が,日本でシリアスゲームを事業展開する立場から現状と課題を語った。

|

|

2018年にシリアスゲームに特化した会社ゲーム・フォー・イットを設立し,「ゲームが全然足りません!」をモットーに,高齢者向け健康アプリ「フラワーガーデン」や,ギャンブル依存症対策ゲーム「賢者のおしえ」などを制作してきた。

同氏は,子どものころ祖母を介護した経験から,認知症予防にも取り組み続けている。第一人者である朝田 隆氏と一緒に制作中のゲーム「脳ピカ組」は,5つの認知機能(注意力,言語力,推論力,空間視認知,記憶力)を測定できる。

臨床試験として約200人のスコアを測定したことや,高齢者向けにチュートリアルを作ることの難しさなど,開発の苦労が語られた。

|

プログラミングや演劇に勤しむ日々を送っていたが,40歳のとき母親が認知症になり,介護のため神奈川県平塚市で里帰り起業。リハビリとレクリエーション用のシリアスゲーム「TANO」を開発した。

手を振り上げる動きをさせるために作った「さかなつり」や,大勢で楽しむために作ったが,結果として誤嚥予防につながった「福わらい」など,コンテンツの内容はさまざまだ。現在300本を超える同シリーズをすべて1人で制作している。

|

これを高齢者施設に持っていったところ,パンチングマシンのように遊べて,怪我のリスクがないことが好評だったという。

同氏は,こうした経験を通じて,ゲーム×医療のプロジェクト「メディカルゲームセンター」にも関わるようになった。レスキューリズムゲーム「AEDiver」,視力チャレンジゲーム「CC COWBOY」,筋トレ電車ゲーム「筋TRAIN」などを展開している。

自己紹介のあとは,「マネタイズ」をテーマにトークが展開された。

三田村氏は,小学生のころ「マイコンBASICマガジン」で原稿料を得た経験を振り返り,利益がモチベーションになることを認める。

一方で,シリアスゲームは売れにくいという感覚があるそうだ。ゲームをやりたがる高齢者自体は多いものの,施設職員のデジタルリテラシーや,自治体担当者の定期的な変更などが障壁となり,前例が少ないものを導入することは難しい。

こうした状況に対し,千田氏からは「そろそろゲームリテラシーの高い世代が高齢者になるので,ゲームとの関わり方が変わってくるかもしれません」とポジティブな見方も示された。

|

医師・医学生から見たゲーム

トークセッションでは,医学生の中澤有佐氏(奈良県立医科大学)と医師の小倉加奈子氏(順天堂大学)が「医師・医学生から見たゲーム」をテーマに語り合った。

|

|

その経験を生かし,現在はDr.GAMESという団体で,医療とゲームの融合を目指して活動している。同団体のミッションは「ゲームによる疾病への介入」「ゲームプレイヤーの健康への介入」「ゲームを用いた医療への介入」の3つだという。

とくに注目すべきは,ゲーム好きな医療従事者による「ゲームの終わらせ方ガイド」(外部リンク)の作成だ。200〜300種類のゲームについて,それぞれの特徴を保護者が知れるようになっており,親子間のトラブルを減らそうとしている。

また,HPVワクチンの啓発を目的とした謎解きゲーム「怪盗モリワールと秘密のワクチン」(外部リンク)や,緑内障体験メガネを付けてゲームをプレイし,病気への理解を深める取り組みなども紹介された。

|

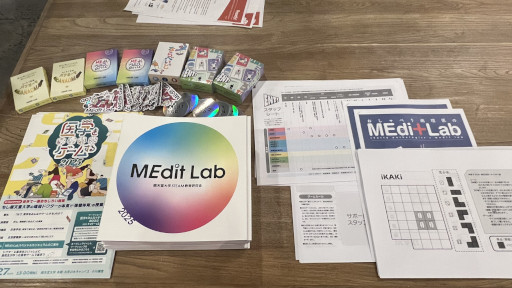

同氏は,もともとゲームと縁遠かったが,経済産業省「未来の教室」のSTEAMライブラリー事業で,ウイルス感染対策を学べるカードゲーム「MEdit ウイルスバトル」(外部リンク)を制作したことをきっかけに,ゲームの教育的効果に着目。

現在は,医学をテーマにしたボードゲームを中高生と作るワークショップを開催している。

先ほどのパネルディスカッションに続き,このセッションでも「マネタイズ」は重要なテーマとなった。

中澤氏は,ほかに面白いゲームが山ほどあるなかで,医療的価値を含めたゲームを子どもたち,患者さんたちが選んでくれるのかという問題があると指摘する。

そのため,Dr.GAMESはゲームの販売に軸足を置くのではなく,出張授業や相談料などで収益を得つつ,ゲームも作っているとのこと。

|

小倉氏は,社会にゲームを発信することが中高生にとって励みになるとし,保健体育の出版社とコラボして,学校の保健体育の授業で使ってもらうことを目指しているという。現在は,研究費や助成金で活動しているが,ゆくゆくは自走したいと考えているそうだ。

|

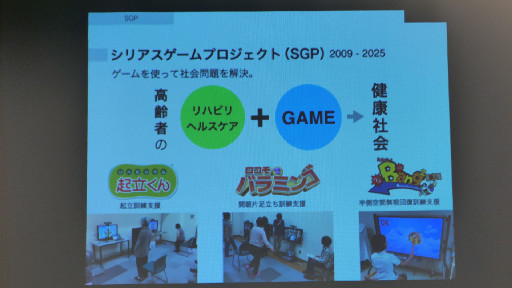

ゲーム開発者とヘルスケア産業の交流事例

最後のトークセッションでは,ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンの簗瀨洋平氏と九州大学の松隈浩之氏が「ゲーム開発者とヘルスケア産業の交流事例」について語った。

|

現役医師が臓器モデルを作って手術のシミュレーションに使ったり,解剖学の授業で学生が自分の体を解剖する体験をしたりと,さまざまな使われ方をしているという。

また,シリアスゲームはインディーゲームコンテストで評価されにくいようだが,同氏が審査員を務める,NHKの「神ゲー創造主エボリューション」は別だ。市場に訴求するゲームは,コンテストではなく市場に出せばいいという考えのもと,革新的で,面白く,売れそうもないゲームを評価しているとのこと。

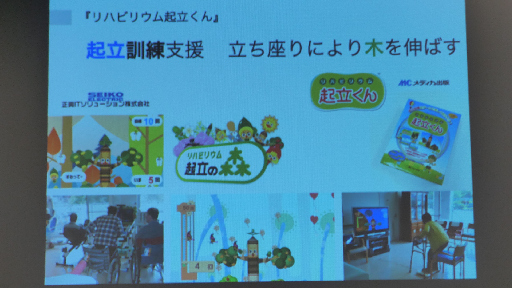

|

商品化された起立訓練ゲーム「リハビリウム起立くん」は,Kinectでプレイヤーの動きを検出し,立つと木が伸びるシンプルな仕組みだ。

コロナパンデミックで病院との連携が困難になったため活動を停止していたが,最近になって「ようやく外部の人が病院に入れるようになりました」と連絡があり,現場を訪問。驚くべきことに,2012年から継続してプレイしている患者もおり,プレイ日数は1000日を超えていた。

両氏は「ゲームを掲げないほうがいい」という興味深い指摘で一致した。簗瀨氏は「ゲームと呼ぶと期待値が上がりすぎます。楽しいアプリケーションとして提供し,インタラクションが面白ければプラスになります」と説明。また,「現実世界には既にルールとジレンマがあるので,シンプルにやったら褒める,記録するだけで十分です」と述べた。

例えば歯磨きをさせるためのシリアスゲームで,ゲーム内には歯磨きをすることにメリットしか設定しなくても,現実のプレイヤーは「疲れたからサボろう」と考えるからだ。

松隈氏も起立くんの開発を振り返り,「ゲームデザイナーは失敗体験を入れたがりますが,リハビリで失敗して嫌になったら本末転倒です。褒めることと可視化することに絞りました」と語った。

|

さらに簗瀨氏は自身のプレイする「リングフィット アドベンチャー」を例に挙げ,「アドベンチャー部分は時間効率が悪いので,運動部分だけを毎日の習慣にしています。ゲームを続けさせることが目的ではなく,プレイヤーの行動のトリガーになればいいんです」と,シリアスゲームの新しい価値観を提示した。

オーディエンスから「シリアスゲームのゴールは、シリアスゲームをやらなくなることですか」と質問されると,簗瀨氏は「場合によります。卒業するのがゴールの場合もあれば,起立くんのように,続けてもらうのがいい場合もあります」と回答。

松隈氏は「人間はわがままで,背中を押して欲しい人が多いです。優秀な介護スタッフの代わりをゲームが担い,今後はAIも活用されるでしょう」と展望を語った。

|

2日目のセッションを通じて,ヘルスケア分野におけるシリアスゲームの活用は着実に広がりを見せていることが明らかになった。

一方で,持続可能性やマネタイズ,そして「シリアスゲーム」という言葉が持つイメージなど,解決すべき課題も浮き彫りになった。

シリアスゲームがさらなる発展を遂げるためには,ゲーム開発者と医療従事者,そしてプレイヤーの相互理解を深めていくことが重要だろう。

「京都シリアスゲームサミット」初日レポート。元ホワイトハウス上級顧問をはじめ,国内外の第一線で活躍する人物が登壇

IGDA日本 SIG Growthは,イベント「京都シリアスゲームサミット」を2025年7月29日から31日にかけて開催した。初日となる7月29日,立命館大学で「社会問題解決とゲーム」をテーマにしたセッションが行われたので,その模様をお届けしよう。

- キーワード:

- OTHERS:講演/シンポジウム

- OTHERS

- イベント

- 編集部:Akasaka

「京都シリアスゲームサミット」公式サイト

- 関連タイトル:

講演/シンポジウム

講演/シンポジウム - この記事のURL: