プレイレポート

カンフーパンクな世界とハイスピードな駆け引きが魅力の「Phantom Blade Zero」試遊。独自要素を打ち出した,これは“来る”かもと思わせる仕上がり

|

|

4Gamerでは,過去にもTGS 2024やChinaJoy 2025に出展されていた本作のプレイレポートを掲載しているほか,開発を行うS-GAMEのCEOで,プロデューサーも務める“Soulframe / S”こと,Liang Qiwei氏へのインタビューも掲載している。

「Phantom Blade Zero」試遊版に新ボス現る。今年の会場入り口トップバッター作品らしく,連日大行列の人気っぷり[CJ2025]

![「Phantom Blade Zero」試遊版に新ボス現る。今年の会場入り口トップバッター作品らしく,連日大行列の人気っぷり[CJ2025]](/games/709/G070971/20250802008/TN/015.jpg)

中国のゲームショウ「ChinaJoy 2025」で,S-Gameは新作アクションゲーム「Phantom Blade Zero」の試遊を出展した。本作は“黒神話:悟空に続くか”とにわかに騒がれている作品で,とにもかくにも注目度が高かった。

「Phantom Blade Zero」をプレイ。暗殺者の復讐劇をスタイリッシュにまとめた注目のアクションゲームを解説[TGS2024]

![「Phantom Blade Zero」をプレイ。暗殺者の復讐劇をスタイリッシュにまとめた注目のアクションゲームを解説[TGS2024]](/games/709/G070971/20240929018/TN/010.jpg)

東京ゲームショウ2024で,S-Gameは新作アクションゲーム「Phantom Blade Zero」の試遊を出展した。雰囲気はソウルライク。だけど遊び口は「黒神話:悟空」的な感じ。暗殺者の復讐劇をスタイリッシュにまとめた注目の1作だ。

ちなみに本作は,Qiwei氏がイェール大学に在籍中にリリースした「Rainblood」シリーズの最新作という側面も持つ。このあたりは,以下の記事に詳しく記載されているので,気になる方はご一読を(中国ゲーム業界の流れを考える読み物としても面白いだろう)。

[インタビュー]「Phantom Blade Zero」の社長が語る,中国でわざわざコンソールゲームを作るということ―――夢がある人なら,延々とモバイルゲームを開発したいだなんて思わないでしょう

![[インタビュー]「Phantom Blade Zero」の社長が語る,中国でわざわざコンソールゲームを作るということ―――夢がある人なら,延々とモバイルゲームを開発したいだなんて思わないでしょう](/games/709/G070971/20241010065/TN/021.jpg)

東京ゲームショウがまだ始まらない9月25日の夜,幕張のホテルにS-GAMEの社長がやってきた。「Phantom Blade Zero」を引っさげてやって来たわけだが,中国では「こだわりの開発者」として名高い人物だ。滅多にお目にかかれることはないので,これを機にいろいろ聞いてみよう。

4Gamerとして,ここまで力を入れている理由は「ハイクオリティ」ということと「中国では密かに黒神話:悟空に続くかと騒がれているから」という点だと,筆者は事前に聞いていた。実際にプレイを経験した今となっては,上述の意見にも,首を縦に振って納得できる。

諸事情で,試遊ブース写真とプレイ中の風景は撮影できなかったのだが,今回プレイ画面のスクリーンショットを撮影できた(試遊したのは,PS5デモ版)。本稿ではそれらを用いて,ゲームの空気感やプレイフィールをお伝えしよう。

|

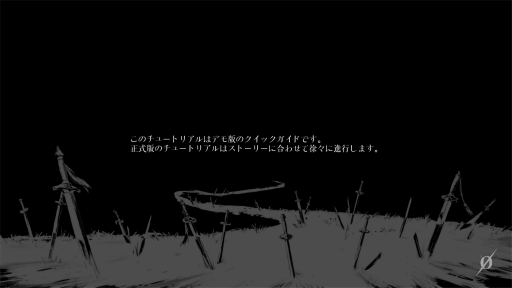

あらためて概要を紹介しよう。本作は,古の中国を感じさせる背景に工業系のビジュアルを組み合わせた,“カンフーパンク”な架空の世界で繰り広げられる,スタイリッシュなテイストの3Dアクションゲームだ。

主人公は組織に濡れ衣を着せられ,瀕死の中を謎の治療師によって救われた暗殺者「魂」だ。残り66日という限られた命を使い,復讐に走る。設定の時点で,筆者は“だいぶ”好きな設定だが,読者の諸兄諸姉はいかがだろうか。

|

こちらの記事でも言及しているが,ゲーム自体の方向性は「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」を思わせるものある。しかし,バトルの遊び口やバランスは「黒神話:悟空」に近いといったところだ。

ちなみに今回のデモ版は,音声が中国語・英語から選択でき,字幕を含むUIには,日本語も対応していた。

担当者からは「調整中なので不具合があれば申し訳ない」と断りがあったのだが,とくに変な表記になっている箇所はなく,問題なくプレイできた。

|

余談だが,こうした海外タイトルを試遊させてもらう機会に,必ずと言っていいほど開発チーム側から聞かれるのが,「日本語音声はニーズがありますか」という点だ(とくにアジア圏のデベロッパからよく聞く)。

本作は中国語をベースに構築されているだろうし,デベロッパが考えうる本来の意図を崩さず,現地のプレイヤーにとって違和感のないローカライズをすることは,極めて大変な作業になる。

とくに中華圏発のタイトルは,ゲーム内に詩的な表現(筆者の主観)を含むことも多く,これらをすべてそのままローカライズ,ボイスにしてしまえば,日本のプレイヤーから見ると「お前ら全員詩人か?」というような体感を覚えかねない(現地では一般的でも,ローカライズ先の受け止めかたはまた違う。キャラクター性の印象も変わってしまうだろう)。

結果としてゲームプレイはそっちのけで,ボイスを含む,ゲームローカライズについての意見交換会が勃発した。最終的には「日本語音声を導入するにしても,声優陣を起用する以前,土台となる“考えかた”が非常に重要なのでは」という意見で合致した。

とくに,中国・韓国のデベロッパは,単なるフィードバックではなく,こうした機会に互いの意見を積極的に述べあい,「議論を通じた先のフィードバック」を欲する印象が強いのも,筆者の体感としてある。

そうした姿勢が,世界規模の市場を席巻する,数々のタイトルを生み出す躍進にもつながっているのかもしれない。

話が脱線してしまったが,ゲームプレイに戻り,本作の操作周りを軽くお伝えしておこう。

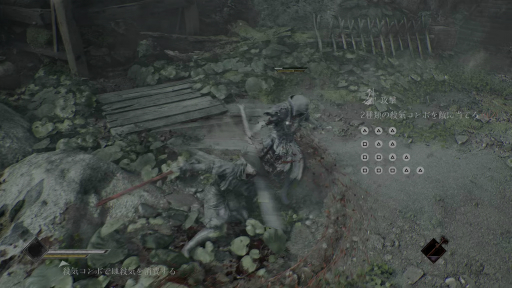

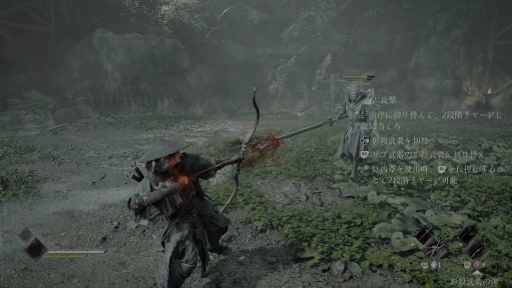

攻撃方法はシンプルで,強攻撃,弱攻撃を組み合わせたコンボと,敵からの攻撃を防ぐガード(パリィ)が中心だが,同時に装備できる2種類の武器から1つを選択して,戦闘中に切り替えながら戦っていくのが特徴である。

|

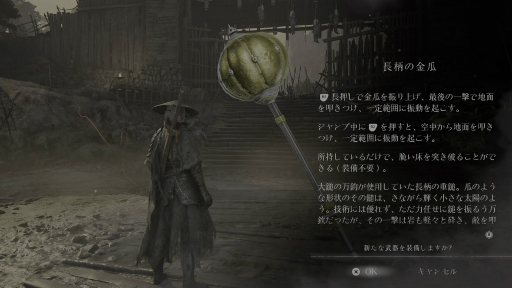

ちなみに個性のあるさまざまな武器が用意されている。今回は,敵に出血効果を与える武器を主に使用し,「殴ってればいつか出血でなんとかなるやろ」戦法を採用させてもらった。

|

戦闘中に蓄積されるゲージを消費しての,使用中の武器に応じた強力な攻撃「奥義」や,2種のメイン武器とは異なる特殊な性能を持つ武器「影殺武装」といった要素もある。しかし,カメラ,移動,ジャンプ,バックステップなどを含む操作系統は一般的な範疇に収まっており,複雑な同時押しを常に要求されるというような箇所は見受けられなかった。

|

プレイヤー側に快感を覚えさせるような,強力な技も多く存在する。ハイスピードに展開される攻防と,スタイリッシュなアクションの2つが根底にあり,本作は単なる「死に覚えゲー」ではない。

また,プレイヤーが管理するゲージは,基本的には,体力,殺気(スタミナ),奥義の3つだけだ。もちろん,敵にもこれらは設定されており,「いかにこちらの殺気を確保しつつ,相手の殺気を削るか」が重要になる。とはいえ,「殺気を削りきらないとダメージがほぼ入らない」というわけではなく,立ち位置的には,戦闘のアクセントといったところだろうか。

戦闘中,敵はこちらのスタミナを大きく削る青いエフェクトの攻撃を仕掛けてくるので,こちらはタイミングを見計らってガードを行い,パリィして反撃する。赤いエフェクトの攻撃はガード不能なため,タイミングを合わせて「幽歩」で回避する。

|

パリィや幽歩の成功時には,相手が一瞬無防備になる。敵の背後へ瞬時に回り込むなどの要素もあり,防御の中でも攻撃を繰り出す,中国式武術の思想がうかがえるものになっていた。

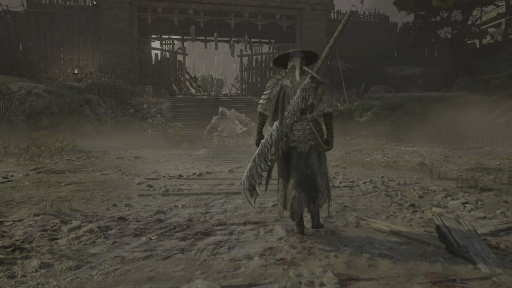

モーションアクターには,武侠アクション映画などにも関わるプロを招集したそうで,魂の動きはキレッキレで,モーションがいちいちカッコいいのがズルい。

|

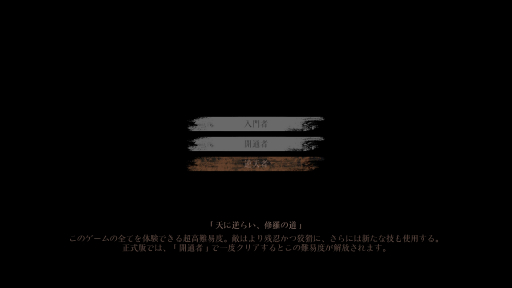

難度は3段階から設定できるようになっており,「アクションゲームを普段からプレイされるなら」ということで,ひとまずノーマルで進めることに(その後,プレイ時間の関係で初心者向け難度に変更した)。

|

難度によっては,敵の攻撃力はもちろん,行動パターンも変化する。これは実際に体験したのだが,現状の最高難度だと「プレイヤーの操作傾向を踏まえ,それを打ち破るように行動を変化させてくる」ので,しっかりと戦えれば,逆に“絵”になるのも面白いポイントだ。

担当者も「操作に熟達した状態で高い難度をプレイすると,まるで武侠映画の激しいアクションシーンのような動きを味わうことができますよ」と語っていたが,敵の攻撃は非常に痛かった。早々に難度を戻したことは言うまでもない。

ただ,どの難度であっても,攻撃と防御が目まぐるしく切り替わるという点は,慣れるまで難しいと感じる部分かもしれない。ガードを主体にしつつも,“待ち”が少ない独特のプレイフィールは,感覚を掴むまでは敵の攻撃をどんどん受けてしまい,何もできない時間が増える。そのため,筆者は睨みあう時間があるボス戦より,道中の数で押してくる雑兵相手のほうが苦戦した。

|

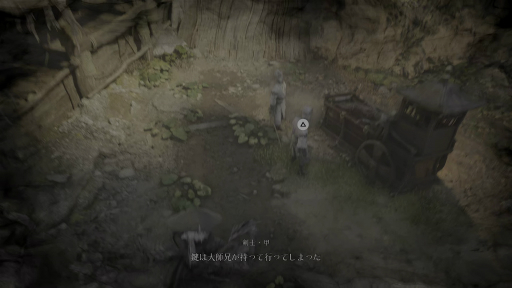

今回のデモで体験できたのは,操作のチュートリアルを含むステージと,3種のボスとの戦闘だ。まず最初に感じたのは,非常にビジュアルが美しいことだろう。全体的なアートワークがまとまっているし,Unreal Engine 5を使用したというライティングがとにかくよくできている。これらが相乗効果を生み出し,場所の空気感,漂う雰囲気を素晴らしいものにしている。

|

魂のデザインもいいので,マジマジと画面を見つめてしまった。そして,彼らのこだわりを真っ先に感じたのが「敵を斬りつけた際の出血」である。敵の体から噴き出すのは黒みの強い血,飛び散るのは赤みの強い鮮血,地面へ滴り落ちるのはどす黒い血と,“血”,ひとつとっても表現が細かく,美しい。

|

|

|

|

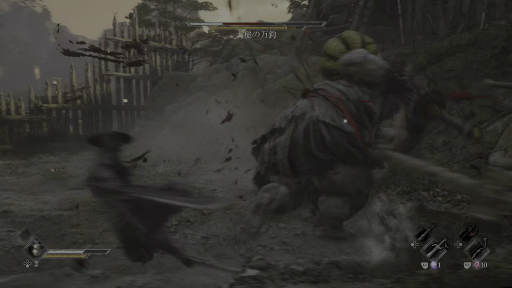

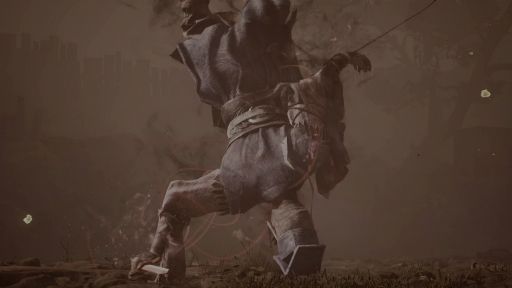

雑兵はスルーしてもOKだったので,道中をさっさと駆け抜けてボス戦へ直行。そこで遭遇したのが1体目のボス「大槌の万鈞」だ。見ての通りパワータイプで,範囲は広いが,攻撃後の隙も大きい攻撃を繰り出してくる。

|

|

砂煙を巻き上げて視界を奪うといった小賢しい手も使ってくるのだが,挙動としては素直で,ガード不能攻撃を含め,チュートリアルの一環を兼ねているボスなのだろう。そこまで苦戦はせず,出血効果のある武器でごり押しし,意外とすんなり倒すことができた。

|

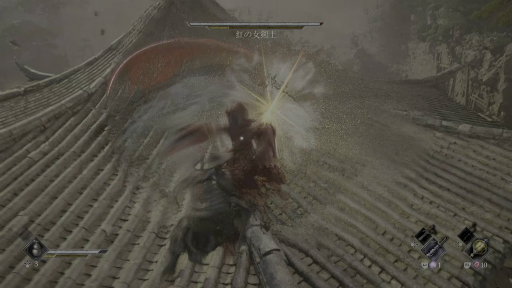

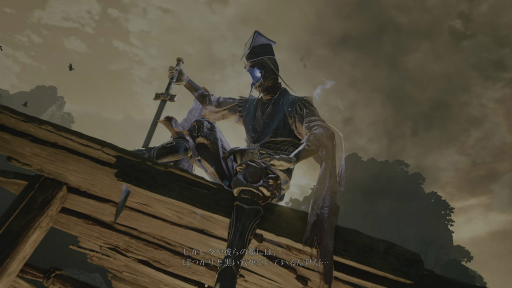

続いて2体目のボスは「紅の女剣士」。先ほどとは打って変わり,アクロバティックな動きと高い機動力で攻め立ててくる。その分,防御から転じて反撃できるチャンスも多いので,戦っていて楽しいボスだった。

ちなみに筆者は,突然動き出したボスに驚いてしまい,「なんかそういう銅像みたいな類かと思ってました」と言ったら,担当者に爆笑されてしまった。

|

|

気になったのが,紅の女剣士との戦闘中に「避けて進むべきだろうか」と魂が発言する点だ。担当者に「戦わずにこの場から去ってもいいんですか」と聞いたところ,離脱できる(回避可能な)ボス戦という扱いらしい。

「まあ,そろそろ倒せそうだしこのまま倒そう」と斬りつけていると,かなりサクッと倒せてしまった。大槌の万鈞と比較すると,体力が低めに設定されているようだ。

|

|

そして最後のボスは「七星剣人・大師兄」だ。ここまで割とサクサク討伐してきたのだが,このボスにはかなり苦戦を強いられた。素早いうえに攻撃がトリッキーで,ちょっとしたディレイも含めてくるという,デモ版のトリを飾るに相応なボスだったためである。

|

|

七星剣人の名前どおり,7人での連携攻撃を仕掛けてくるほか,ガードに対する投げ技,飛び道具なども持っており,睨みあっていると少し体力まで回復してくる。これまでの2体とは明らかに格が違うのが分かる。

|

|

それでも押されつつ,なんとか撃破して終わり…かと思いきや。あれ?

|

バカヤロー!! 復活してんじゃねぇか!! これデモ版だぞ!!

というわけで,第4のボス戦「絶望の剣意・大師兄」がスタート。画面は全体的に赤く染まり,BGMもギター全開のロック調に。新作武侠カンフーパンクアクションの封切り公演である。いやいや,こんなの聞いてないって!

ちなみに,先ほどの女剣士をあの場で倒していなかった場合,なんとこの場に敵として乱入してくる(?)らしい。担当者に「先に言ってくださいよ!」と言ったら,「へへへ……」と照れ隠しをするような笑みを浮かべられてしまった。まあ,いずれにしても女剣士との戦いは避けられなかったわけで,先に倒しておいて良かった。

|

この形態に移行してからは,7人での連携こそしなくなるものの,さらにトリッキーな動きが強調される。高速での接近と離脱を繰り返し,離脱後にも飛び道具でカバーを入れてくるなど,かなりターン性の強い戦闘が繰り広げられる。

接近するたびに攻防の応酬が繰り広げられる戦闘で,先ほどまでのボス戦とはテイストが大きく異なっており,最後まで飽きさせない。

|

|

試遊を終えた感想は,「うん,めっちゃ好きだ」というのが率直な意見だ。正直な話,こうした類の高難度3Dアクションは,市場に溢れている。だが,その中でも,スタイリッシュなアクションとカンフーパンクな世界設定という,本作ならではの独自要素をしっかりと打ち出せている感触を持った。

|

|

この設定に惹かれる人はかなりいると思うのだが,誰しもアクションゲームが得意というわけではない。肩ひじを張らずに楽しめる難度,チャレンジすればクリアできる程度の難度,シビアな戦いを楽しめる難度が選べるというのも良い点だと思う。芸術性,娯楽性,快適性が,しっかりと昇華されている。

|

|

デモ版ということもあり,基本的には一本道を駆け抜ける印象だったが,「製品版ではフィールドの探索,アイテムの収集といった要素も予定している」と説明があったこともお伝えしたい。日本語の吹き替えボイスこそ確認できなかったものの,試遊版はローカライズもされており,非常に期待の持てる内容だった。さらなる情報公開を待とう。

|

「Phantom Blade Zero」公式サイト

- 関連タイトル:

Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero

- 関連タイトル:

Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero

- この記事のURL: