イベント

生徒の「探究力」「メタ認知力」「ディスカッション力」を向上させる授業「ゲーム7つの謎」とは。探究型学習に基づくデザインとゲーミフィケーションの活用事例を紹介

本稿では,遊びと学び研究所 岸本好弘氏によるセッション「『ゲーム7つの謎』5年間の実践:探究型学習に基づく授業デザインとゲーミフィケーションの活用」の模様をお伝えする。

|

|

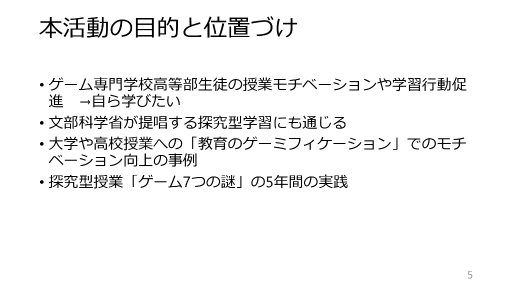

本セッションでは,岸本氏がゲーム専門学校高等部にて授業実践の一環として行った「ゲーム7つの謎」の展開が報告された。この活動は,講義中心の授業における探究的な学習で,生徒自身が問いを立て,調べ,考え,発表・共有することで学びを深めていくというものである。加えて,ゲーミフィケーションを活用することにより,主体性,メタ認知,協働的学びを促進している。

|

岸本氏は,2019年度からバンタンゲームアカデミー高等部 東京校にて,ゲームプログラマー専攻1年生向けの授業「ゲーム探究」を担当。この授業は,ゲーム業界や制作,文化を多角的かつ探究的に学ぶことを目的としている。

翌2020年度には,コロナ禍の影響で分割授業やオンライン授業に移行した。入学直後の生徒でも能動的に関われるように,岸本氏は1つのテーマを連続して探究する「連続テーマ型探究授業」を考案した。そうした背景のもと始まったのが,「ゲーム7つの謎」だ。

「ゲーム7つの謎」の狙いは,生徒たちの3つの力を伸ばすことにある。1つは「探究力」で,常に「なぜ?」を問い,当たり前を疑う力だ。2つ目は「メタ認知力」で,自分のゲーム体験を客観的に見つめる力。そして,3つ目は「ディスカッション力」で,自分の考えを言語化する力と,多様な意見を受け入れ,思考の幅を広げる力を指す。

これらの力を伸ばすべく,授業では生徒が関心を持ったゲームの謎を選び,グループで討論し探究するスタイルを採用した。

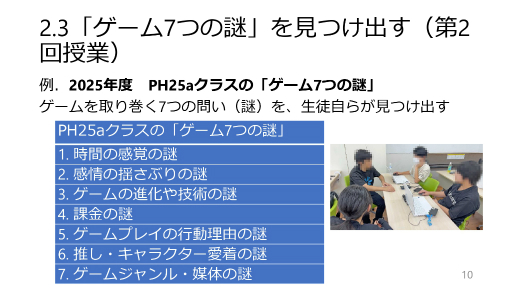

実際に,2025年度のPH25Aクラスにおける「ゲーム7つの謎」の事例も示された。このクラスで挙がった謎は以下のスライドのとおり。

たとえば「時間の感覚の謎」は,「ゲームを遊んでいると,なぜ時間が経つのが早いのか」という謎であり,「感情の揺さぶりの謎」は,「プレイ中はイライラさせられるのに,クリアするとすごく嬉しくなる」といったような謎である。これらの謎は,クラスごと,年度ごとに異なるものが挙がるそうだ。

|

挙がった7つの謎について,それぞれ50分の授業1コマを使って生徒たちがディスカッションを進めていく。どの謎をテーマとして取り上げるかについては,生徒たち自身が事前に選択する。

会場では,「時間の感覚の謎」をテーマにしたディスカッションの事例が紹介された。まず,事前にテーマについて任意で下調べを促す。生徒それぞれの自主性に任せるところがポイントだ。

|

授業当日は,最初に個人ワークでテーマに関連した自分の体験とテーマに対する自身の意見を3分程度でまとめさせる。その後グループで討議することになるのだが,テーマの性質上,基本的には「これが正解」というものはない。討論の結果は,グループごとに発表しクラス全体で共有。最後に生徒各自にレポートをまとめさせて授業は終了となる。

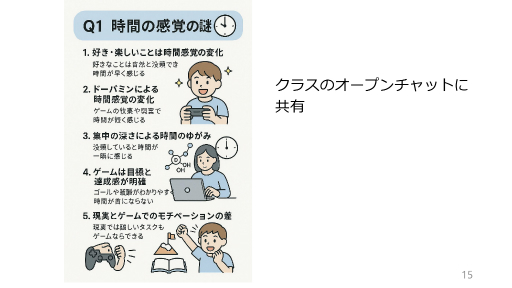

特徴的なのは,生徒たちのレポートを生成AIに読み込ませて,個々の意見のベスト5を集計し,当日にクラスのオープンチャットで共有すること,そして岸本氏からはその内容について,基本的に何も言及しない点だ。

生徒たちが自身の体験から導き出した意見に対して,補足することはあっても,「それは,こういうことではないか」といった説明などはしないという。

|

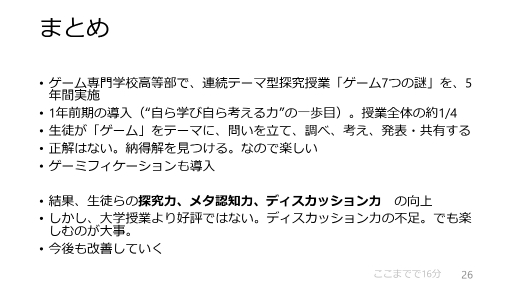

「ゲーム7つの謎」の授業成果と考察も示された。まず生徒たちのアンケート結果から,彼らの探究力,メタ認知力,ディスカッション力の向上が一定程度確認できたとのこと。

とくにメタ認知力に関しては「ゲームを遊ぶ側から作る側へと1ステップ上がった気がした」との回答があり,岸本氏は狙いどおり主体的な学びを促進できたと実感したという。

半面,高校1年生にとってディスカッション形式の授業は難度が高く,苦手意識を持つ生徒もいたそうだ。

また生徒たちの関心と社会背景との関係も示された。

コロナ禍およびアフターコロナ期にあたる2020〜2022年度は,「業界構造」や「制作の裏側」に強い関心を抱く傾向にあった。日常生活が回復していった2023〜2025年度は,より内面的・感情的な問いが増加したという。

岸本氏はこの変化の背景要因を,社会的要素や,メタ認知を重視した授業デザインの影響ではないかと分析していた。

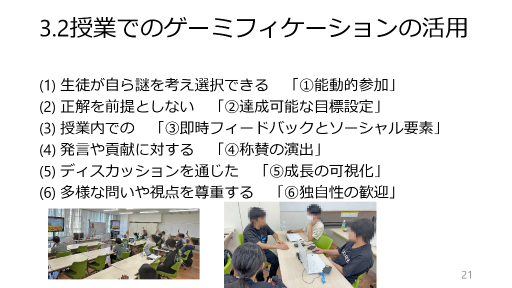

授業では,岸本氏が提唱するゲーミフィケーション6要素を活用したことも紹介された(関連リンク)。

|

岸本氏は,大学でも「ゲーム探索」の授業を行っているが,毎年人気で「もっとも印象に残った授業」のランキング上位に入るとのこと。大学生はディスカッションの経験が多いため,多様な意見交換を楽しむ素地が整っているとの見解を示した。

今後の展望としては,まず「ほかの探究テーマへの応用」や「他学年・他校種への展開」が挙げられた。

また「生成AI×ゲーミフィケーション」のさらなる活用も挙がった。岸本氏は授業のハードルを下げるべく,上記のようにすでに生成AIを使ったレポート集計やイラスト作成を行い,高い効果を実感しているという。

そのうえで今後は,生徒たちのディスカッションがあまり弾まないときにAIキャラクター「物知りな転校生 ちゃっぴー」を参加させるさせることを考えているそうだ。生徒たちが質問したり会話したりできる仕掛けを用意し,話し合いを促進させるほか,授業内容を振り返るクイズをAIに自動生成させて,復習に活用することも検討しているという。

|

「日本デジタルゲーム学会」公式サイト

- 関連タイトル:

講演/シンポジウム

講演/シンポジウム - この記事のURL: