イベント

50年にわたるデジタルゲームの歴史を読み解く。3名のゲーム開発者による証言,そこから導き出される未来のゲームとは

|

本セッションでは,登壇者3名がアーケードゲームの黎明期からスマートフォンゲームに至るまでの約50年にわたるデジタルゲームの歴史を,ゲーム開発者自身の証言をもとに俯瞰した。

登壇したのは,遊びと学び研究所の岸本好弘氏とGame for ITの後藤 誠氏,ゲームディレクターの中村昭宏氏の3名だ。

|

|

|

セッションの冒頭では,これまでの50年間でデジタルゲームが子どもの遊びから世界的な巨大産業へと発展したことに言及。それに合わせてプレイヤーの行動様式や価値観の変化が見られ,社会全体に大きな影響を与える存在となったことが説明された。

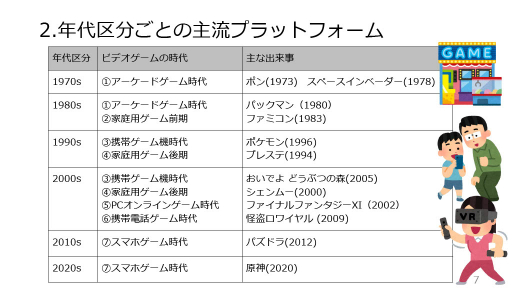

そうした状況のもと,本セッションでは50年間を7つの年代に区分し,それぞれの技術背景や代表的タイトル,ゲーム体験の変化,あるいはゲームデザインの特徴やマネタイズ手法,さらには開発者が抱く倫理的なジレンマなどが示された。

7つの年代区分は,以下のスライドのとおりだ。区分は主流プラットフォームと開発環境の変化によるもので,年代の重複,併存があり,移行はグラデーション的なものとなっている。

|

|

■アーケード時代(1970〜1980年代)

1970年代から1980年代には,アーケードゲームが台頭した。当時はまだ家庭でゲームをプレイするのは一般的ではなく,ゲームセンターで遊ぶものという認識だった。また技術背景としてはタイトルごとに専用基板があり,それを筐体にセットして稼働させていたことや,スプライトを使った高速描画が挙げられた。

代表的なタイトルは「スペースインベーダー」や「パックマン」。ゲーム体験としては,ゲームオーバーになったら100円玉を投入して続きをプレイするという,短時間で遊べて,かつリプレイ性の高いものとなっており,プレイヤーのモチベーションは,ハイスコアを競い合うことにあった。また当時は,アーケードゲームの筐体をテーブルにして営業していた喫茶店があったことにも言及された。

|

ゲームデザインはプレイヤーの反射神経を問うもので,ステージが進むごとに難度が高くなっていく。また半強制的にゲームを終了させることも一般的で,これはゲームセンターが100円で席を貸すというビジネスモデルに起因している。すなわち,100円で長く居座られたのでは商売にならないというわけである。

マネタイズは1プレイ100円で,都度課金かつ即時収益。つまりプレイヤーが払った料金が,そのまま店の売上となる。ただし当時の100円は,今の数百円の価値があったため,金銭の浪費が問題視された。またシンプルなゲームデザインが中毒性をもたらすことや,ゲームセンターには不良が集まりやすいことなども問題とされた。

|

■家庭用ゲーム前期(1980年代)

1984年には,任天堂からファミリーコンピュータ(ファミコン)が発売され,家庭にゲーム機が普及した。

グラフィックスは2Dのドット絵で,カートリッジROMにデータを保存できるため,物語性やキャラクター性,探索と成長,冒険といったゲーム体験が可能となった。代表的なタイトルは,「スーパーマリオブラザーズ」や「ゼルダの伝説」など。

|

ゲームデザインも物語や探索,キャラクター育成を生かすものに。また出せば出すほど売れた時代だったので,6か月1本程度というペースでゲームが作られていった。マネタイズはパッケージ販売で,1本あたり4000〜5000円前後。学校の長期休暇に合わせて集中的に販売された。

「子どもがゲームばかり遊んでいて,勉強しない」といった親からの苦情を受け,ゲーム会社が苦肉の策で「ゲームは1日1時間」というメッセージを示したことも。

また,たくさんのゲームが作られた結果として玉石混淆となり,いわゆる“クソゲー”が生まれることもあり,売れ残ったタイトルをヒット作と一緒に販売する「抱き合わせ商法」も問題となった。

|

■携帯ゲーム機時代(1990〜2000年代)

1989年には,任天堂からゲームボーイが発売され,屋外でもゲームを遊べるようになった。また通信機能が搭載され,プレイヤー同士の対戦・協力プレイやアイテムの交換が可能となった。

代表的なタイトルの「ポケットモンスター 赤・緑」のように,プレイヤー間で体験を共有できるものや,ファミリー向けのものが目立った。

|

ゲームデザインは,通信機能を生かして収集・育成・対戦・交換要素を入れたものが増加。マネタイズはパッケージ販売がメインだが,「ポケットモンスター 赤・緑」のようにバージョン違いを販売し,売上を伸ばす手法が生まれた。

そうした中で,屋外でも遊べるため長時間の持ち歩きプレイが横行。また子どもが親の目の届かないところで遊ぶ,プレイヤー同士の交流があるので対人トラブルが生ずるといった問題があった。

|

■家庭用ゲーム後期(1990年代以降)

1980年代末期には,ゲームのCPUが8ビットから16ビットに移行し,ゲームの供給媒体もROMカートリッジからCD-ROMに移行した。それに合わせて,3Dグラフィックスが台頭するといったように,1990年代は2〜3年ごとにパラダイムシフトが起きているような時代だった。

それを象徴するのが,1994年に相次いで発売されたPlayStationとセガサターンだ。それぞれ「ファイナルファンタジーVII」や「シェンムー」といった,グラフィックス,サウンド,表現力が大幅に向上した大作志向のタイトルがリリースされた。とくにストーリーを重視するタイトルでは,ムービーなどを採用し演出を強化した。

|

その一方で,当時は中古タイトルが広く市場に出回るようになり,リリースから3か月経ってもゲームの開発資金を回収できなくなるというケースも出始めた。

またCD-ROMの大容量に合わせてゲームの規模も大きくなり,それに伴って開発費も上昇。それまでの数100万〜数1000万円で開発したゲームが数億円の売上を生んでいたという状況から一転,開発現場が苦しくなったことも紹介された。

倫理的には,世界的にヒットした「モータルコンバット」の暴力表現が問題に。これにより,アメリカにレーティング制度としてESRB(Entertainment Software Rating Board)が設けられた。

日本でもプラットフォーマーの任天堂やソニー,セガがそれぞれ独自の倫理規定を設け,2002年には業界を統一したCERO(コンピュータエンターテインメントレーティング機構)が設立された。

|

■PCオンラインゲーム時代(2000年代以降)

2000年代に入るとインターネット環境の普及と通信の高速化,通信費用の値下がりなどを背景に,PCオンラインゲームが台頭した。代表的なタイトルは「ウルティマ オンライン」「EverQuest」「リネージュ」など。

日本からも2000年には「ファンタシースターオンライン」が,2002年には「ファイナルファンタジーXI」が登場した。

ゲーム体験は,オンラインによる対戦・協力プレイやコミュニティの形成などそれまでにない楽しみ方となった。その一方で,1つのゲームに飽きたら,また別のゲームを始めるというサイクルではなく,長く同じタイトルを遊び続けるスタイルが生まれた。

|

ゲーム開発の環境も変わり,1タイトルを長く遊んでもらうために毎月毎週のようにイベントの開催や,定期的なアップデートが必要になった。

またそれまではマスターアップしてしまうと,ROMカートリッジやCD-ROMを回収しない限り不具合を直せなかったが,オンラインゲームではアップデートで対応できるようになった。つまり,延々と開発/修正のサイクルが続くというわけである。

そうした中で大きな問題とされたのが,1日1時間どころではないプレイ時間だ。コミュニティのしがらみからプレイを中断できず,ついつい遊び続けて依存症のようになったり,死亡事故が起きたりもした。

|

■携帯電話ゲーム時代(2000年代)

2000年代には,誰もが持っているデバイスの携帯電話からもゲームを遊べるようになり,爆発的にヒットした。代表的なタイトルは「怪盗ロワイヤル」「探険ドリランド」「ドラゴンコレクション」など。

ゲームの内容はとにかくシンプルで,ボタンを押しているだけで進行していく,いわゆる“ポチポチゲー”である。プレイヤーに継続課金を促す設計になっていることが特徴だ。

|

マネタイズの最大の特徴はキャリア決済の登場で,携帯電話の利用料金と一緒に支払いができることにより,クレジットカードを持っていない人や,ゲームのキャラクターやアイテムに代金を払うことに抵抗のあった人などを取り込むことが可能となった。

その一方で一部の開発者には,プレイヤーに課金させることを優先するあまり,ゲームとして面白くするクリエイティブ要素がノイズと見なされるというジレンマが生じた。その結果,コンプリートガチャが景品表示法に抵触するなどの問題が発生し,社会的な批判を呼んだり規制の議論がなされたりした。

|

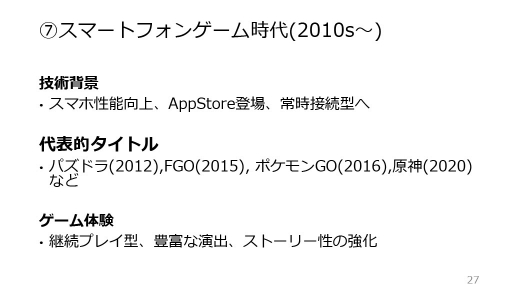

■スマートフォンゲーム時代(2010年代以降)

2010年代以降は,スマートフォンの普及と高性能化に伴い,オンラインに常時接続するスマホゲームが台頭した。代表的なタイトルは「パズル&ドラゴンズ」「Fate/Grand Order」「Pokémon GO」「原神」など。

ストーリーを重視したり,位置情報を活かした遊びだったりと,それぞれに異なるさまざまなゲーム体験を提供している。

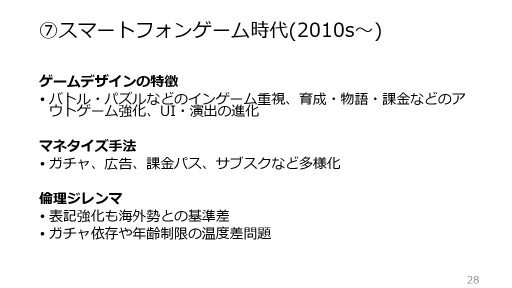

|

ゲームデザインとしては,コアとなる遊びやルールを指す「インゲーム」と,キャラクターの育成やストーリー,UI,演出によってプレイヤーに課金を促す「アウトゲーム」が明確になった。すなわち,2000年代にノイズと見なされていたクリエイティブ要素が,課金につながる重要な存在となったわけである。

マネタイズは,キャラクターなどのガチャが大半を占める一方で,広告やシーズンパス,サブスクリプションなど多様化している,

問題としては,課金に関する海外との基準の差やガチャ依存,年齢制限などさまざまな議論がある半面,誰が規制をするのか,どの国の基準に合わせるのかといった課題も生じており,開発者としてはどのようにプレイヤーを守っていくのかというテーマを突きつけられた状態となっている。

|

■未来のゲーム予想

セッションの終盤では,これまで説明された時代を踏まえて,今後ゲームがどうなっていくか,3名の登壇者の予想が披露された。

岸本氏は,「Roblox」のような共創型のゲームがより一層台頭すると予想。この先,今よりも便利なツールが登場して誰でもゲーム内でゲームを作れるようになり,作る側と遊ぶ側の境界がなくなると展望を語った。

もう1つは「Pokémon GO」や「Pokémon Sleep」のような,プレイヤーの日常と融合するゲームだ。勉強や仕事などプレイヤーが抱える課題をテーマに,ポケモンの収集ができるといったように,IPとゲーミフィケーションが融合したゲームが生まれるのではないかと岸本氏は語った。

後藤氏は,人々の生活のありとあらゆるシーンにゲーム的な要素が入り込み,当たり前のようになると予想していた。

中村氏は,AIが未来のゲームのカギになるという。これまで数々のヒットIPは,制作者の努力や創意工夫,そして時代の追い風など複合的な要因によって生まれてきた。しかし,AIの進化と活用により,その成功の再現性が高まり,ヒットの確度が上がるのではないかと予想。たとえば「鬼滅の刃」のような人気コンテンツが,より短いスパンで次々と生まれる未来を描いた。

また「AIフォロワー」の概念も説明された。たとえばゲーム内でギルドを結成したときに,自分がリーダーで残りのメンバーが全員AIという状況になると,新しい体験になるというわけだ。

さらに生成AIの台頭でゲーム開発のコストが下がることにより,完全無料でゲームを提供可能になり,むしろプレイヤーにゲーム内でスポンサーを募って宣伝させるようなビジネスが生まれるのではないかとも話していた。

|

|

|

「日本デジタルゲーム学会」公式サイト

- 関連タイトル:

講演/シンポジウム

講演/シンポジウム - この記事のURL: