イベント

特許庁からデジタルメディア業界への提言。デジタルメディア協会主催セミナー「次世代コンテンツを支える『音』技術の最前線」聴講レポート

|

|

一般社団法人デジタルメディア協会 公式サイト

AI関連発明に関する最近の動向

まずは,特許庁 審査第四部 審査調査室 副査の吉倉大智氏より,知財・特許・AI関連発明の出願などに関する基調講演が行われた。

|

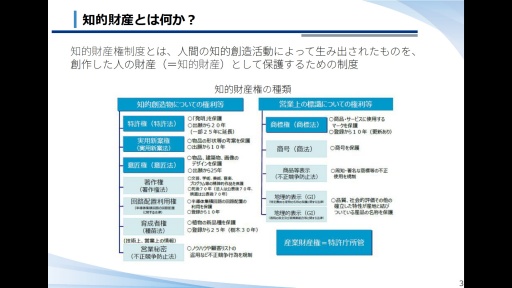

吉倉氏は知的財産制度の基本概念から説明を始める。「人間の知的創造活動によって生み出されたものを,創作した人の財産(知的財産)として保護するための制度」と,知的財産制度を定義した。

|

知的財産はモノではなく情報である。そのため簡単に模倣されやすく,利用しても消滅しないため,多くの者が同時に利用可能だ。そこで創作者の権利を保護し,また利用の自由を制限する制度が必要になるわけである。

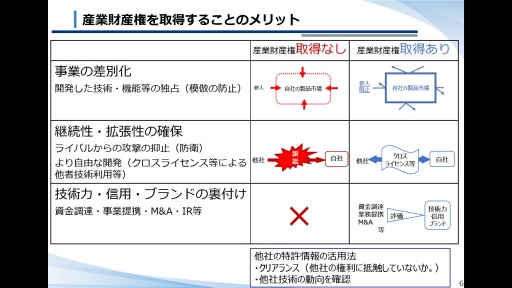

知的財産を取得するメリットとデメリットは以下のスライドを参照してほしい。事業の差別化や継続性・拡張性の確保,ブランドの裏付けなどが挙げられる。

|

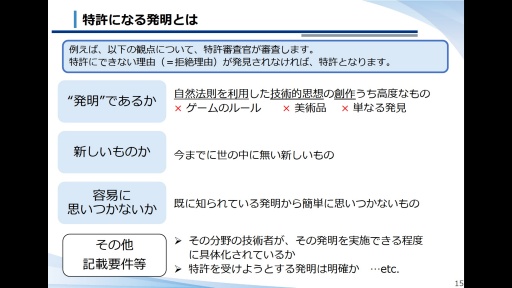

続いて,特許になる発明が解説された。特許を審査する基準は次のとおりだ。

- その技術は発明に該当するか

- 新規性,進歩性,明確性があるか

- 誰でも思いつく発明ではないか

|

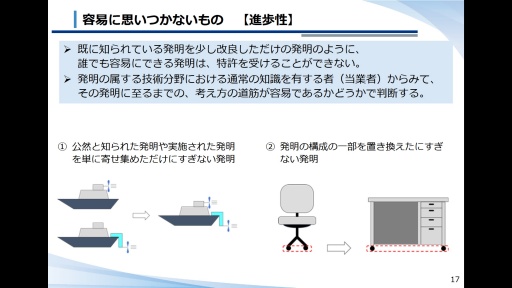

申請された特許は,審査を経て特許にできない理由がなければ認められる。この点を理解するには,逆にどのようなものが認められないかを把握すると良い。例えば,公然と知られているもの,すでに販売されたり不特定多数の人が閲覧できたりするもの,研究論文,書籍,インターネットなどで公開されているものは,新規性がないため特許は認められない。

また,すでに知られたものを組み合わせた程度のものも認められない。

|

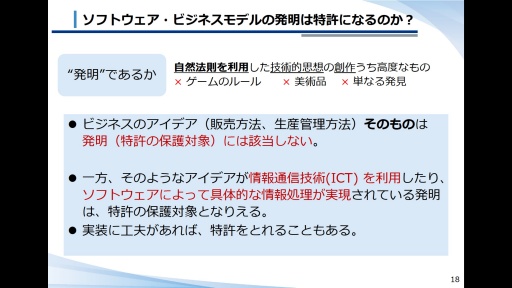

なお,ソフトウェアやビジネスモデルが特許を取得するには,そのアイデアが情報通信(IoT)技術を利用したり,ソフトウェアによる処理が実現されていたりすれば,対象になりえるという。

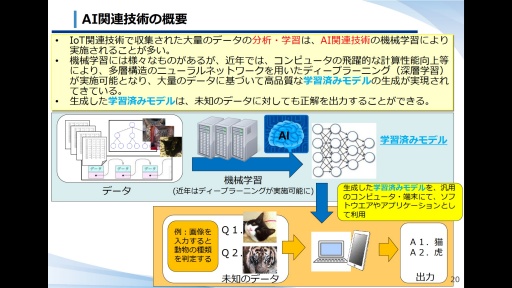

さらにニューラルネットワークを用いた深層学習は,高品質な学習済みモデルを生成し,これが新たな発明につながるケースがある。具体例としては,生産ラインの保護システム,受講者のレベルに合わせた学習支援システムが挙げられた。

|

|

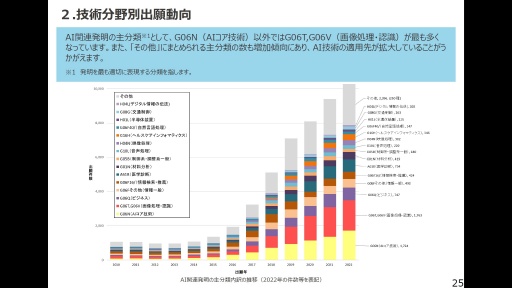

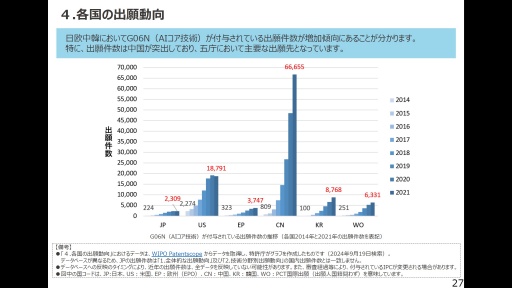

AI関連の特許出願動向はスライドが示すように,2014年以降急激に増加している。機械学習や自然言語処理などのAIコア技術以外では,画像処理・画像認識が最も多いようだ。加えて,各国の出願動向も同様に増加傾向にあり,とくに中国の出願件数が突出している。

|

|

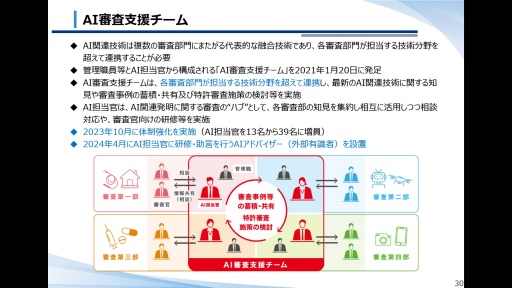

吉倉氏は講演の最後に,特許庁側からのAI関連特許審査支援の取り組みを紹介した。AI関連技術に関する審査事例を審査ハンドブックに追加して公表すること,2023年よりAI担当官を13名から39名へ増員したことなどが挙げられた。

|

メタバース時代に向けた音声・音楽処理

続いて,特許庁 審査第四部 音響システム 土井悠生氏より,令和6年度 特許出願技術動向調査に基づく発表と提言が行われた。

|

「特許出願技術動向調査」とは,注目度の高いテーマを対象に特許出願のトレンドを把握し,日本の研究開発の方向性を見定めるものだ。これは企業・大学・研究機関が研究戦略を策定するための基礎資料として活用している。

|

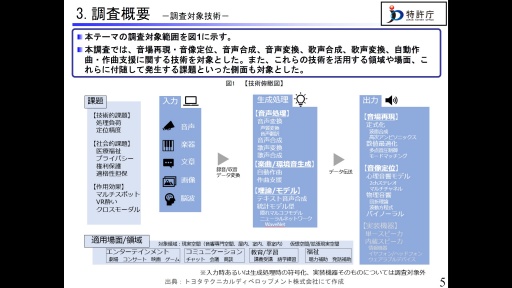

今回のテーマの調査対象範囲は,音楽を制作するための入力,各種の生成処理,そして出力に関する技術特許である。

|

市場動向分析によると,日本のコンテンツ市場は2022年に12兆4418億円に達した。その中で音楽配信売上は年々増加し,2023年には1164億9800万円を記録。ストリーミングが約90%を占めている。

さらに,メタバースの世界市場は2030年に6788億ドルまで拡大することが予測されている。

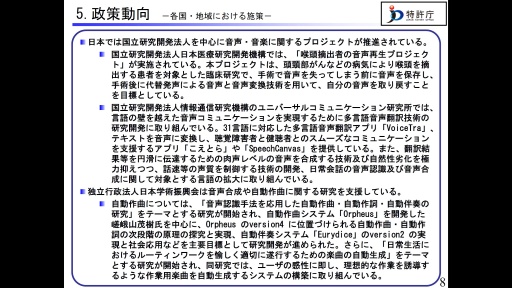

また,日本での政策動向は「声帯を摘出した患者の声の再生」といった医療分野,「リアルタイム翻訳」の分野など,幅広い領域で研究を推進している。

|

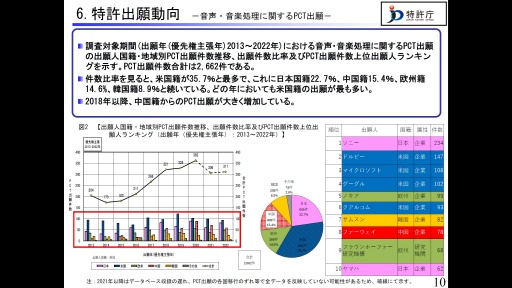

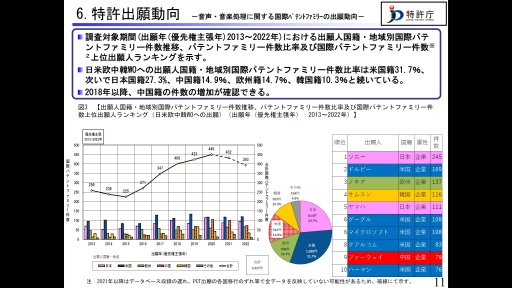

音声・音楽処理に関する特許出願の動向は,以下のスライドで示されている。2013年〜2022年のPCT出願(特許協力条約に基づき,複数の国で特許取得を希望する際の手続きを簡素化する国際特許出願)の推移を見ると,全体の出願数は増加傾向,とくにアメリカと日本の企業によるものが多い。

|

また,パテントファミリー(同一の発明が複数の国や地域で出願・権利化された特許出願や特許権のグループ)の傾向も類似しており,2018年からは中国籍の件数の増加が顕著である。

|

技術別の特許出願動向を見ると,音場再現・音像定位の技術は米国籍,日本籍のパテントファミリーが多い。この分野では大きな増加は見られず,着実に研究開発が特許出願に結びついているようだ。

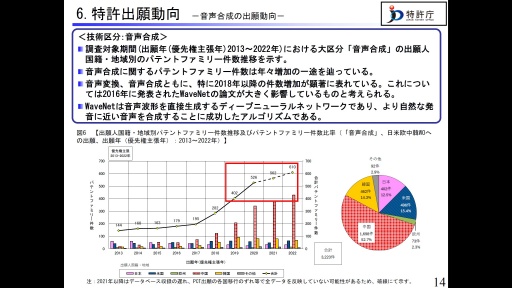

一方,音声変換・音声合成・歌声変換などの技術に関しては,中国籍のパテントファミリーが著しく増加している。とくに2018年以降の音声合成件数の増加は,2016年に発表されたWaveNetの論文が大きく関係しているという。

|

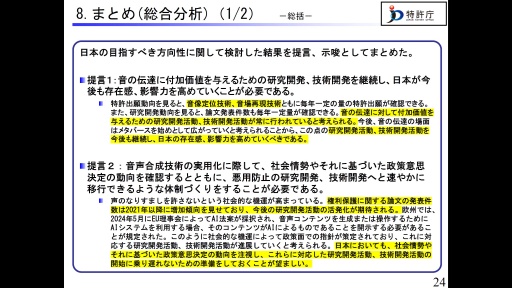

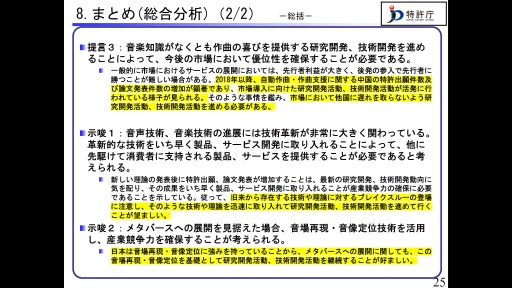

各国の研究開発動向などの分析後,土井氏は最後のスライドに示した提言および示唆をもって講演を締めくくった。大まかにまとめると,日本は音像定位技術・音場再生技術に強みがあり,これを今後も高めていくことが重要だという。

また,社会情勢や世界各国の政策に対応しつつ,悪用防止の研究開発も求められる。音楽の専門家以外も利用でき,作曲の喜びを享受できるような研究を進め,今後成長が期待できるメタバースなどのサービス化を速やかに行うことで,先行者利益を享受することが肝要であると述べた。

|

|

一般社団法人デジタルメディア協会 公式サイト

- 関連タイトル:

講演/シンポジウム

講演/シンポジウム - この記事のURL: