プレイレポート

パーティー×開拓×ドラゴンなチルゲー「星のパーティータイム」のインプレッション&インタビュー。一見不思議なコンセプトの裏には狙いがあった

|

本作はNetEase Games傘下のUniverse X Studioが開発を手がける,宇宙を舞台にしたパーティーゲームだ。TGS 2025で,大きな話題を呼んだ「無限大ANANTA」と共に出展されていた。

ブースはめちゃくちゃ“チルい”雰囲気で,ずんぐりむっくりしたドラゴンのキャラクターは,TGS 2025会場内では少々異質な空気を生み出していた。東京・秋葉原の屋外広告の中に,若者に流行中のマスコット広告が混ざっているような感覚である。

|

|

「パーティーゲームに開拓シミュレーション要素を組み合わせたゲームらしい」ということを事前情報として入れてはいたのだが,なんとも不思議なコンセプトなので,ぶっちゃけゲームの全体像はつかみかねていた。

しかし,ブースで試遊し,後でプロデューサーにも話を聞いたところ,その疑問が少し解決したので,本稿でインプレッションとインタビューをお届けしよう。

|

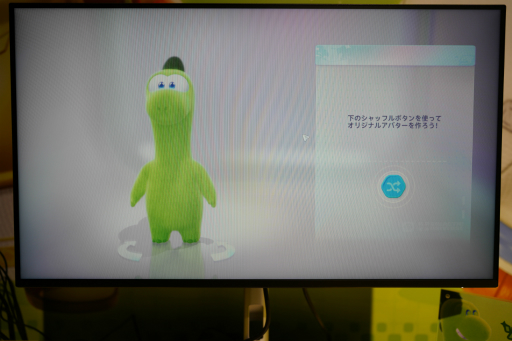

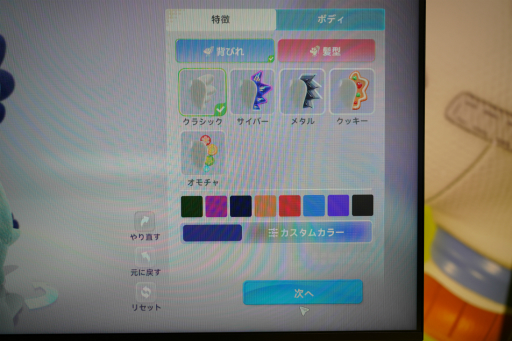

ブースではシングルプレイ,マルチプレイの試遊機が用意されていたので,ひとまずシングルプレイを選択した。キャラクタークリエイトから始まり,自分好みのドラゴンを作ることになる。カスタマイズ要素はそれなりに豊富な印象だった。

|

|

その後は,ミニゲームを連続でプレイすることに。横スクロール系のハードル走,障害物を回避しつつコインを集めるもの,ジャンプでゴールを目指す2Dアクションなどを楽しめた。

|

|

|

こうしたミニゲームはプレイ人数によって遊べる種目で分かれているが,それらすべてを合わせると,120種類ほどになるらしい。ローカルでは,最大8人まで(PC)プレイできるとのこと。

|

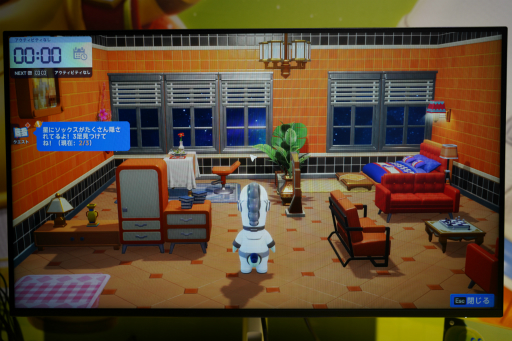

また,これらのミニゲームが終わると,各プレイヤーは6面体の惑星へと移動する。ここでは、星のどこかに散らばっている探索アイテムを探すことになった。

その道中に,栽培コマンドが出てきたので,おそらく,この部分が「開拓シミュレーション」要素になるのだろう。

|

|

|

担当者に聞いたところ,このモードの目的は,未開拓エリアを含む惑星を発展させていき,星を訪れる観光客数を増やすことだそう(デモ版のため,本格的なシミュレーション要素は体験できなかったが)。今回楽しめたのはシングルプレイのみだったが,マルチプレイでの開拓も対応を予定しているらしい。

|

|

TGS会場で大きな盛り上がりを見せていたのがマルチプレイの試遊だ。グループでブースに訪れた人々が大笑いしながらプレイしていた。ルールは個人戦のフィールド上のコイン集めと,2vs.2の風船割り競争の2つが確認できた。ただ,双方のモードとも妨害ができる仕様になっており,熱中してプレイする人たちが多く見られた。

|

デモ体験の終了後,本作のリードゲームデザイナーZechen氏同席のもと,プロデューサーを務めるSeiko氏に話を聞くことができたので,その模様をお伝えしよう。

|

4Gamer:

正直,プレイするまで疑問が多いタイトルだったのですが,なんとなく,作り手側のコンセプトが見えた気がしました。ものすごい競争をするとか,バチバチの戦いをするゲームではないんですね。

Seiko氏:

「プレイヤーに癒しを届ける」がコンセプトなので。根本はステージエディターゲームとしてスタートしました。現在はその要素を残しつつ,延長線上に,パーティーゲームとシミュレーション要素を加えたという感じです。

4Gamer:

個人的には,こうした“のんびりできる”ゲームは,コンシューマ機,モバイルでの需要も高いかなと思っています。今回のデモ版はPCでの動作になっていましたが,ほかのプラットフォームへ展開する考えはありますか。

Seiko氏:

具体的なリリース時期,発売時に正式に対応するプラットフォームは,まだ決定していません。

4Gamer:

なるほど。では,キャラクターデザインについて聞かせてください。本作のマスコットキャラクターはドラゴンがモチーフになっていますが,これは何か理由があるのでしょうか。

Seiko氏:

元々は去年にテストを実施する予定だったので,干支が龍だったというのが,理由です。結局,諸事情で延期になったんですが,作品のマスコット的な存在なので,変えませんでした。

ゲーム中のキャラクタービジュアルは基本的にはドラゴンなのですが,ゲームを進めて探索できる星が増えると,ビジュアルをその星に応じたものへ変化させることもできます。収集,建設,経営,創作がゲームのキーワードですね。

4Gamer:

シミュレーションモードの中にも,一部パーティーゲーム的な要素が含まれると聞いたのですが,そちらを入れた意図を聞かせてください。

Seiko氏:

シミュレーションゲームは,全般的に「安定するまでが難しい」タイプのものが多いです。そうしたゲームに触れたことがないプレイヤーにも,そうした要素を取り入れることで,継続してプレイしてもらえるのではないかと考えました。重要なものではなく,息抜き的な扱いですね。

基本的には,星の開拓とともに行動できる範囲も広がり,入手できるアイテムも増えていきます。それらのアイテムを用いて,自身の星を発展させていき,繁栄度を上げていくという感じですね。ほかのプレイヤーを自身の星へ招待することもできます。

|

4Gamer:

星というのも,作品のキーワードになっていそうですね。

Seiko氏:

私が宇宙という存在が好きなので,いろいろな星で暮らしてみたいという発想があり,本作の制作へつながりました。キューブの星をご覧いただけたかと思いますが,みんなが集まれる,夢のような宇宙を作りたかったんです。

4Gamer:

作品として,狙っているプレイヤー層はあるんでしょうか。

Seiko氏:

特定のプレイヤー層にターゲットを定めたものにはしていません。ただ,家族でプレイしてもらえたり,仲の良いフレンドと遊んでもらったりしていただけたら嬉しいですね。もちろん,ソロプレイも可能な設計にするつもりですが。

現状は女性ユーザーに好まれているテスト結果もありますね。

4Gamer:

家族や友人といった間柄で楽しみを共有するような,クローズドなSNSに近い部分があるのでしょうか。

Seiko氏:

どちらかというとクローズドなSNSというよりも,誰とでも気軽に一緒に楽しめるような体験を目指しています。

家族や,仲のいい友達とのプレイもそうですが,見ず知らずの人でも気軽にオンラインでプレイできたりと──場所や距離,さらには年代層も問わず一緒に楽しめるように設計しています。もちろん,オンラインとオフラインで遊びかたに差はありません。

また,シミュレーションとパーティーゲームモードはそれぞれ独立していますが,片方のモードだけが好きなプレイヤーを失うことは避けたいと思っています。それぞれ「どちらかをクリアしないと先に進めない」といった構成は避けるつもりです。

4Gamer:

最後に,読者へメッセージをいただけますか。

Seiko氏:

さまざまな方へ楽しい宇宙での生活を楽しんでもらえるよう,制作へ取り組んでいきます。続報をお待ちください。

4Gamer:

ありがとうございました。

|

謎が解決し,謎が増えたショートインタビューだったのだが,何となく彼らが目指しているものは見えたかもしれない。

攻略するとか,倒すとか,他人との戦いではなく,ゲームという存在で「場所」を作る。ゆるく“遊べる”というより“過ごせる”。そんなタイトルになるのかもしれない。

「星のパーティータイム」公式サイト

- 関連タイトル:

星のパーティータイム

星のパーティータイム

- この記事のURL:

キーワード

- PC:星のパーティータイム

- PC

- シミュレーション

- パーティーゲーム

- NetEase Games

- ThunderFire Universe X Studio

- カジュアル

- プレイレポート

- インタビュー

- TGS 2025

- 東京ゲームショウ

- ライター:夏上シキ

- カメラマン:永山 亘

© 2025 NetEase Games and other related trademarks and logos belong to NetEase, Inc. All rights