連載

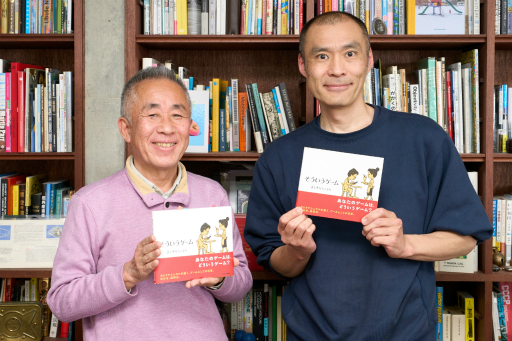

日常をゲームと捉えて,人生の見方を変える絵本「そういうゲーム」の作者・ヨシタケシンスケ氏:身近なところにゲーミフィケーション 第4回

|

ゲーミフィケーションとは,ゲームの持つ要素や原則をそれ以外の分野に導入して,人々のやる気を高めたり,問題解決を図ったりすることに活用する仕組みである。

本連載「身近なところにゲーミフィケーション」では,ゲーミフィケーションを活用した製品やサービスなどを,ゲーミフィケーションデザイナーとして活躍している岸本好弘氏とともに紹介していく。

|

この絵本は,何事も真面目に捉えすぎてしまい,行動に移せなくなるというヨシタケ氏が,「『日々はミニゲームの連続』くらいの気持ちでいたほうがいいのではないか」という考えで,制作したものだ。

岸本氏は,この絵本で表現された「日常のさまざまな出来事をゲーム化し,人生を少し楽しいものにする」という部分に,広義のゲーミフィケーション要素を見出し,ぜひ話を聞いてみたいと思ったのだという。

そこで今回は,ヨシタケ氏が「そういうゲーム」の執筆に至った経緯などを聞いてみた。結果としてゲーミフィケーションの話題はあまり出てこない取材になったのだが,ヨシタケ氏の発想の源に迫った興味深い内容になっているので,ぜひ目を通してほしい。

|

自身のネガティブな思考の数々が今の仕事につながった

ヨシタケ氏は,ゲーミフィケーションに関してまったく知識がなかったとのこと。そもそも生まれてこの方,ゲームにはほとんど触れておらず,むしろ避けてきたくらいなのだという。

その理由の1つとしてヨシタケ氏は,10代のころにファミコンを買ってもらえなかった体験を挙げたが,ゲームを避けてきた理由はそれ以上に自身の性格にあるそうだ。

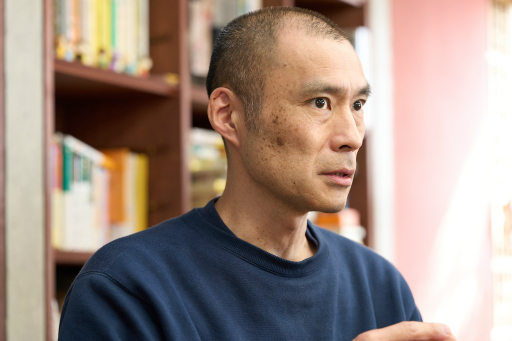

ヨシタケシンスケ氏(以下,ヨシタケ氏):

僕は物事を自分で決めるという行為が嫌いなんです。ゲームはインタラクティブ(相互作用的)なものなので,何かをやった結果の責任が自分に返ってきますよね。

本や映画は好きなんですよ。登場人物が選んだものを一方的に見させられるから,自分の存在が物語の流れに何も影響を与えない。基本的に,コッソリとのぞき見るのが好きなんです(笑)。

|

しかし,そんなヨシタケ氏が,筑波大学大学院芸術研究科総合造形コース修士課程を修了後に入社したのは,当時のナムコだった。

ゲームにまったく興味がなかったヨシタケ氏は,なぜゲームメーカーとして名の知れたナムコに入社したのだろうか。

ヨシタケ氏:

大学院の友人がセガに入社したことで,ちょっと憧れが出たんです。

当時「世の中で人を楽しませているもの」と言ったらやはりゲームでしたし,自分がゲームをまったく知らないからこそ,新しいものができるんじゃないかと思ったんです。僕はすごくネガティブな人間なんですが,なぜかそのときだけは,ポジティブに面接で伝えられたんですよね(笑)。

岸本氏:

実は,ヨシタケさんは私のナムコ時代の後輩にあたるのです。同じ時期に会社にいたのですが,部署のある場所が離れていて,顔を合わせる機会はありませんでした。

エレメカの開発部門に配属されたヨシタケ氏は,企画書をいくつも提出したそうだが,まったく通らなかったという。

上司からは「ミニゲームを集めた家庭用ゲームのコンテンツの1つとしてなら使えるが,この企画を何百万円,何千万かけて作って全国のゲームセンターに置いたとき,100円玉を入れる人はいない」とダメ出しされたそうだ。

ヨシタケ氏:

要は,もっと射幸心を煽る企画を出せということだったんです。半年間ダメ出しされ続けてやっと分かったのが,僕の好きな人の喜ばせ方は,見た人を二ヤッとさせたり,ジワリと面白さを感じさせたりするようなタイプだったということです。

人を興奮させたり悔しがらせたりして,もう1回やりたいと思わせるようなものは,最後まで分かりませんでした。ゲームをやったことがないので,それが面白いと思っていなかったんですね。

|

ヨシタケ氏の企画は先輩からは,「読み物としては面白いが,これを実現しても意味がないし,お金にならない」と言われていたという。

たとえば配属されたのがコンシューマゲームの開発部門であれば,何かしら着地点があったかもしれないとヨシタケ氏は振り返る。岸本氏は,ヨシタケ氏が面白いゲームを考えられなかったのではなく,時代が合わなかったのではないかと分析する。

岸本氏:

私が「プロ野球ファミリースタジアム」を作ったときは,1人でプロトタイプまで作ると言えば,開発の時間をもらえましたが,ヨシタケさんの時代は,エレメカ部門だけでなくナムコ全体に逆風が吹いていて稼げる人間が求められていた時期です。逆に今なら,ヨシタケさんの企画を1人で,あるいは周囲の数人でインディーゲームとして実現できるのかもしれませんね。

ヨシタケ氏は,大学時代に立体作品の制作を行っていたが,企画が面白いことと,立体に起こしたときに面白いかは別であり,自身とゲームの関係もそうしたズレが生じているのではないかと感じたという。

また,この時からヨシタケ氏は自身の落ち込んだ心を癒すために上司に隠れて仕事中に絵を描いており,これが後のイラストレーターや絵本作家の仕事につながったそう。

ヨシタケ氏:

ナムコにいたときに,コッソリ書いていた絵を事務の方が褒めてくれたんです。僕は仕事が辛くて,自分自身の安らぎのために絵を描いていたんですが,それを見て誰かにニヤッとしてもらえる――それって出版という分野で多くの人がやってることじゃないかと気づいたんです。

逆に僕の企画に多くの人を巻き込んでゲームとして実在化させて,お金を儲けるというプロセスは,合ってなかったんでしょうし,誰も得をしないのではないかと正直思っていました。結局,半年ほどでナムコは辞めることになりました。

岸本氏:

ヨシタケさんの話は,すごく共感できます。私は開発規模が1〜3人くらいのときはヒットするゲームを作れたんですが,その後,大規模の開発チームでゲームを作るとなったとき,うまくディレクションできなかったんです。

それに私が小規模でゲームを作っていた時代は,上司を説得する必要もなく「3か月,好きにやっていいですよね」と言うだけで「ファミスタ」を作れた。人それぞれに能力を最大限に発揮できる環境があるんです。

|

“弱さ”をお金に換えられる作家という職業は天職だった

「そういうゲーム」をはじめとし,ヨシタケ氏の絵本からは「物事の見方を少し変えてみよう」「こういう見方もある」という発想の本が多く存在する。そうした発想は,ヨシタケ氏の取材や勉強嫌いから生み出されたものだという。

ヨシタケ氏:

ああいう考え方の本が多いのは,僕が取材や勉強が嫌いだからなんです。例えば,インタビュー取材で,こちらがうまく受け取れていなかった場合,インタビュイーに「いや,そうじゃない」とか「分かってない」とか言われることになりますよね。そのやり取りがすごく嫌で……(笑)。

それで,取材をしなくてもいいものとして書いたのが,1つの物事を自分なりのレパートリーで「ああかもしれない,こうかもしれない」と書いていくことでした。

「これはリンゴかもしれない」ということも主人公の妄想でしかないので,責任が僕に来ないんです。主人公の妄想だから,エビデンスは関係ない。そういう逃げ道を万全に準備しないと,僕は1歩も前に進めない性格なんです。

そうした逃げ道を作っておくスタイルは絵本作りを始める前,10年ほどイラストレーターとして活動してきたときから培っていったという。

イラストの仕事は,必ずお題があり,ヨシタケ氏は指示を受けてそのとおりにイラストを描く。しかし,そこへ少しだけ自分のアイデアを忍ばせる。お題にプラスアルファを足すというのがヨシタケ氏のスタイルだったのだ。

ヨシタケ氏:

逆に初めて絵本のお話をいただいたときに,「何を描いても良いですよ」と言われて困りましたね。僕自身は伝えたいこともやりたいこともなかったですから。

|

担当者が提示したお題に応えることで,「絵本とは何か」「教育とは何か」といった難しいことを考えず,イラストと同じやり方ができたことが大きかったそうだ。

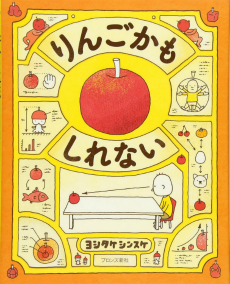

そうして描かれた「りんごかもしれない」は発売後,さまざまな文学賞にノミネートされ,実際に第6回MOE絵本屋さん大賞第1位,第61回産経児童出版文化賞美術賞,第8回「(池田晶子記念)わたくし,つまりNobody賞」を受賞した。

ヨシタケ氏:

作家って,自己顕示欲が強くて,僕は一番遠い存在だと思っていたんです ただ,「りんごかもしれない」の仕事をいただいたときに,どうやら僕みたいなタイプの作家も結構いることが分かったんです。やりたいことがとくにないからこそ,どんな球も打ち返せる。僕もそういう意味では作家に向いてるんだなって。

ヨシタケ氏は自身の作風は,自分の中の“弱さ”や“ままならなさ”を少しでも和らげるために書いているのだと語る。

そして,作品が世の中に受け入れられたことにより,ヨシタケ氏の思っていた以上にたくさんの人が自身と同じ思いを持っていたことを知る。

ヨシタケ氏:

“弱さ”や“ままならなさ”を皆さんも感じているというのは驚きの発見でした。そして,もう1つ驚いたのが,皆さんはそれを乗り越えて大人になり,他人からは弱さを見えないように隠す術を身に付けて生きているということです。

僕はアップデートしないまま40歳になっちゃったので,これはもう芸風にするしかないなと,覚悟めいたものが芽生えました。

自分が絵本作家に向いていると気づけたのは,ナムコでの会社員時代があったからだとヨシタケ氏は語る。たしかに会社員としての生活は辛かったが,そうした経験を仕事にでき,面白おかしく描ける絵本の仕事はヨシタケ氏にとっての天職だったのだ。

ヨシタケ氏:

あの時の経験は僕の人生の中でも貴重な“取材の時間”だったんだと思います。僕は怖がりだしストレスを感じやすいし,マイナスなことやネガティブなことばかり考えてるけど,それを全部ネタする道に案内してもらえた。

本当に感謝していますし,運がよかったし,背中を押してくれた人たちには感謝しかないです。

岸本氏:

ゲーミフィケーションデザインで大事なことの1つに,「小さくても良いから,対象者に成功体験を与える」ということがあります。成功体験により,対象者が能動的に次の一歩を踏み出せるようになるんです。ゲームの最初のステージと同じですね。

ヨシタケさんのように,コツコツした積み重ねていき,それが誰かに褒められる。それにより,人はちょっぴり自信をもって,次に進めるようになるんです。

|

誰もが分かるゲームと,よく分からないゲームをバランスよく詰め込んだ「そういうゲーム」

「そういうゲーム」に登場する最初のゲームは,「横断歩道の白線部分だけ踏んで,道路の向こう側まで行けたら勝ち」という,多くの人が子どものころに試してみた経験があるだろう遊びだ。

ヨシタケ氏:

横断歩道のゲームは,本のルール説明なんですよ。いきなり突飛なことを言っても誰もついてきてくれないので,単純なルールのゲームから始めて,ズルーッと脇道に逸れていき,最後にまたギューッと戻る。そういった起承転結を考えながら,ゲームを並べていきました。

岸本氏:

実は,この本を読んだ後に横断歩道で試してみたんです。意外と白線部分以外の幅が広くて,落ちそうになりました(笑)。

|

「そういうゲーム」の中で,岸本氏がもっとも好きだというゲームは以下のものだ。

予定より早く帰らなきゃいけない,と伝えたとき,

さみしそうな顔をさせたら かち。

そういうゲーム。

岸本氏が好きなゲームの登場人物は,相手が寂しそうな顔をするのを喜ぶという意味で「嫌な人物」だが,ヨシタケ氏は意図的にそう描いているという。

ヨシタケ氏:

相手にとって,どれだけ自分の価値があるかを試しているわけです,嫌なヤツですよね(笑)。この本を読んで,「これ作った人,嫌なヤツだな」って思ってくれたら,僕は救われるんですよ。

僕はそういう嫌なヤツですし,もちろんいい人にしか作れないものもいっぱいあるけど,嫌なヤツにしか作れないものもあるってことを示したかった。

そして,ヨシタケ氏が最初から「そういうゲーム」に入れようと決めていたゲームは,以下のものであるという。

自分が「正解」の側にいないことの

さみしさに,かわいい服を

着せてあげられたら かち。

そういうゲーム。

ヨシタケ氏:

これくらい分からないものを入れたかったんですよね。本来,僕は理屈っぽい人間なので,分からないことが嫌いなんですが,「こういう詩的なことも言えるようになったんだ」って思いますね。成長したとまでは言わないですけれども。

「日常のさまざまな出来事をゲームにする」という発想は,ヨシタケ氏が発案したものだという。絵本作りを始めたころは,担当者からお題を出してもらっていたが,しばらくして「自分で自分にお題を出せば絵本が描けることに気付いたそうだ。

ヨシタケ氏:

実は「そういうゲーム」のアイデアは結構前からあったんです。思いついたときはもっと意地悪なゲームばかりのシニカルで嫌らしい本にするイメージだったんですが,この2〜3年で,自分のメンタルが弱っていた時期があって,結果的に自分を励ますようなゲームが増えてしまいました。

昔の自分が知ったら怒るでしょうね。「お前,何いい話にしてんだよ!」みたいな(笑)。

そして,ヨシタケ氏は読者が自分だけのゲームを考えるようになってくれたら,「そういうゲーム」は成功したと言えると考えているそうだ。

ヨシタケ氏:

「こっちは面白いけど,あっちは面白くないな。オレだったらこうするな」と,読者がネタを出すようになったら,しめたものです。こちらのフォーマットに読み手が乗ってきたわけで,インタラクティブなものになっている。それって,まさにゲームの本質ですよね。

岸本氏:

私がヨシタケさんを取材したかったのは,ヨシタケさんを「人生×ゲーミフィケーション」の啓蒙者だと思ったからなんです。

ゲーミフィケーションは現在,教育,健康,社会課題などさまざまな分野で活用されていますが,私が未来の活用分野として考えているのが「人生×ゲーミフィケーション」なんです。自分自身の人生を,ゲームにリデザインしプレイすることで,生きづらい人生をちょっとでも楽しく生きようとすること。

読者が自分で工夫して良いというメッセージも素晴らしいですね。辛いことや苦手なことがあったら,自分自身でデザインし直す。人生というゲームのルールを作るのは,他人ではなく、自分自身だと気づいて欲しいんです。

|

僕,そんなにいい人じゃないんです。良識人としての立場を求められることへの罪悪感

ヨシタケ氏は,NPO法人自殺対策支援センター・ライフリンクが提供するWebサービス「かくれてしまえばいいのです」のビジュアルデザインにも携わっている。「かくれてしまえばいいのです」は,生きづらさを抱えたまま日々を過ごしている人たちが,その気持ちと安全に向き合ったり,やり過ごしたりしながら滞在できる居場所として公開されたものだ。

[インタビュー]生きづらさを抱える子どもたちに居場所を。Web空間「かくれてしまえばいいのです」開発者に聞く,自殺防止策としてのゲーム

![[インタビュー]生きづらさを抱える子どもたちに居場所を。Web空間「かくれてしまえばいいのです」開発者に聞く,自殺防止策としてのゲーム](/games/999/G999905/20240430025/TN/015.jpg)

2024年3月1日,自殺対策支援団体「ライフリンク」が,子ども・若者向けのWeb空間「かくれてしまえばいいのです」を公開し,話題を呼んだ。サイト内にはゲームで気持ちを落ち着ける「ゲーム自習室」も実装されている。今回4Gamerは,自殺防止のためのゲームの活用についてお話をうかがった。

- キーワード:

- インタビュー

- 企画記事

- OTHERS

- ライター:ドラゴンワサビポテト

「かくれてしまえばいいのです」には,自分の内に抱える思いを発表する「こっそりハッキリ発表ルーム」や,死にたい気持ちと向き合うための小話が掲載された「むかんけいばあちゃんの部屋」などさまざまなコンテンツが存在する。その中の1つに「ゲーム自習室」というコーナーがあるのだが,なんと発案者はヨシタケ氏なのだという。

遊べるゲームには,一般的なゲームのように射幸心や敵対心,優越感などを煽る要素がなく,生きづらさを感じていたり,死にたいと思っていたりする人の気持ちを落ち着かせることに主眼を置いたものとなっている。それは,ヨシタケ氏がナムコ時代に実現できなかったゲームの企画を彷彿とさせる。

ヨシタケ氏:

「死にたい気持ちを持った人が集まる場所」という,ハードルの高いものを作るときに,「死にたい気持ちに向き合うスペース」と「とにかく気をそらすスペース」の2つが必要だなと考えたんです。

そこで,気をそらすスペースとして僕から「しんどい時間をしのぐようなミニゲームコーナーがあるといいですよね」という提案をしました。

25年前は射幸心を煽る企画が作れなかった僕ですが,今回は落ち着いてできるゲームが必要とされた。あの時にできなかったゲーム作りにもう一度携われたのは,すごくリベンジできた感がありました。

|

こうして活躍の場を広げる一方で,ヨシタケ氏は自身の中で罪悪感が膨れ上がってもいるという。

本を作ることについて,「自分用の松葉杖を作っている」と形容する氏は,あくまで自分の心を癒すためにアウトプットしているものを出版しているのだと語る。

そうしたプライベートなものが,たくさんの人に受け入れられるという現状に後ろめたいものを感じているのだそうだ。

ヨシタケ氏:

絵本作家っていうと,すごくいい人というイメージがあるじゃないですか。取材を受けると「さぞかし,いいお父さんなんでしょう」とか,「今の世の中,どう思いますか」みたいに,良識人としての立ち位置を求められることがすごく増えているんです。

自分も逆の立場だったら,「絵本作家になったのは,今の教育システムに思うところがあったんでしょう」と質問すると思いますから,その気持ちも良く分かるんです。でも僕にはそんな高い志みたいなものはないんです。正直そんなにいい人間じゃないですよ(笑)。

そうした中,KADOKAWAの編集者が,「ヨシタケさんがいい人のはずがないから,もっと暗い本を作ってみませんか?」と言ってくれたという。その話を快諾し,ヨシタケ氏が描き上げたのが,「メメンとモリ」と「そういうゲーム」だった。

ヨシタケ氏:

絵本を作るときは,どうしてもポジティブなものに落とし込まなければならなかったんです。もちろん,自分の中で作り上げたストーリーに嘘はないんだけれども,それだけじゃない。「あんなにお子さんが喜んでくれる絵本を描いた30分後に,こんないかがわしい動画をみてたりするんだぜ」というのを隠していられなくなったんです。

いいことばかり考えてるわけじゃなくて,人の不幸を願ってる時間のほうが多い。そういう人の黒い部分も表現しないとフェアじゃないと思うようになってきたんですね。

岸本氏:

人の黒い部分というのは,前作の「メメンとモリ」を読んだ時にそれを強く感じました。負の感情や死への恐怖などが描かれているんですが,ヨシタケさんのほのぼのとした絵で,いい具合にシリアス度が薄まって受け入れることができるんです。これは大人の絵本だなと。

そうしたヨシタケ氏の考え方が端的に表れているのは,「そういうゲーム」に記された以下のゲームである。

忘れないし,憎しみはへらないけど,

外から見た時にだけ

許したフリができていれば かち。

忘れたフリができていれば かち。

そういうゲーム。

ヨシタケ氏:

僕は嫌いな人は嫌いだし,許せないことはやっぱり許せないんですよ。「許さなきゃいけないけど,許せない」「好きにならなきゃいけないけど,嫌い」,それを心に抱え続けるのってずっと苦しいんです。そういう憎しみや負の感情を肯定してもらわないと僕が困るんですね。

「あの人が不幸になるなら,オレは何だって頑張れる」みたいに,その人にとってモチベーションになるならそれでいいじゃないですか。世の中には思いのほかそういうことを言うものがないから,自分で言うしかなかったんです。

ヨシタケ氏は,自身の人生を「逃げ続けてきた人生だ」と振り返る。そのうえで,自身の役割は「逃げたほうがいい」「やらなくていい」「嫌いなら嫌いでいい」と伝える係であると述べる。

ヨシタケ氏:

結局大人は自分の成功体験でしか物事を語れないんですよ。世の中に「ネガティブな思考をポジティブに変えて乗り切る」というノウハウを伝える者が多いのは,それで人生を乗り切ってきた人が多いし,それで救われる人が多いからだと思うんです。ただ,それで全員が救われるわけじゃなくて,こぼれ落ちる人たちもいる。

僕は逃げ続けてきた人生でここまで来てるわけですから,「逃げていい」「やらなくていい」側の選択肢を示す係なんだろうなと思っています。もちろん,僕の選択肢が合わない人もいるので,話半分で聞いてもらえばいいと思っているんですけどね(笑)。

|

歳を重ねるにつれて,嫌いだった大人の言葉の意味が分かってきた

前述の通り,ヨシタケ氏の作った絵本は賞にノミネートされたり,実際に受賞したりすることも多い。そうなると,求められるものを作る方向に行ってしまいそうなものだが,現在はその誘惑を前に戸惑っているという。

ヨシタケ氏:

歳を取ると,「いいこと言いたい病」にかかるんですよ。年長者として,皆の心に残るようないい発言をしないとダメなんじゃないかと思うようになる。昔の僕はそういう大人を一番憎んでいたはずなんですよね。今も「お前はそういう人間になりたくなかったから,こうやってきたんじゃないのか」という思いはあります。

ただ,歳を重ねてみて「それはそれで役割として必要だろう」と変化していく自分は,ゾンビに噛まれた直後みたいなもので,「ゾンビになる前に殺してくれ」という気持ちと,「ゾンビになったら楽そうだな」という気持ちの狭間にいます(笑)。

岸本氏:

人生は,いろんな役割を演じてプレイするRPGだと思います。家庭というゲームの中でのあなたの役割,会社というゲームの中でのあなたの役割,大人というゲームの中でのあなたの役割,それぞれが違って,いろんなRPGの中でプレイする役割と同じ。もっと気楽に、ゲーム感覚で生きて,その時その時を楽しめるといいのかもしれませんね。

もし仮に自身が“嫌な大人”になったとしても,それはそれで自分の弱さであり,それをどうにかして面白がれないだろうかと絵本を作り続けるだろうとヨシタケ氏は語る。そこには「自分の晩節を汚したい」という思いがあるという。

ヨシタケ氏:

最初はいいことを言っていたはずなのに,年月を経るにつれてだんだんおかしくなっていって,最後にはよく分かんなくなってしまう人っていますよね。そういう人ってすごく人間らしいし好きなんですよ。

なので,僕ももう変化を楽しんでいくしかないと思ってます。歳を重ねたことで,「だから年寄りはああいうことばかり言ってたのか」ということが分かってくるし,嫌いだったはずの大人になることで,言えることもできることもたくさんあるはずなんです。

|

最後にヨシタケ氏は,今後挑戦してみたいこと,興味のあることの1つとして,高齢者向けの絵本を挙げた。少子高齢化社会の今,高齢者しか笑えない本があってもいいのではないかと考えているそうだ。

ヨシタケ氏:

年を重ねるにつれ,最近は未来の自分に向けて描いている本も増えてきているんです。年を取るといろんなことができなくなっていくので,そうしたときに支えや喜びになるような本を自分のために作って行ってもいいんじゃないかなと思っています。

最近は,1年経つにつれてどんどん弱気になっている自分を感じているので,描こうという気持ちがある今,いろいろと記録を残していきたいですね。

岸本氏:

この取材を通じて,ヨシタケさんのピュアさがとても印象に残りました。そのピュアさゆえ,生きづらいことがあるのだろうなとも思いましたが、ヨシタケさんは,いろいろな工夫をして,自分自身の人生を少しでも良い方向,生きやすい方向に持って行っている。

みんなが揃って成長することが大切と言われていた時代が変わり,個人個人が自分の人生をどう生きるかが大事になりました。時代がヨシタケさんを求めるようになってきたんだと思います。

自分自身の人生は,自分でルールを変えていいんです。やりづらい他人のルールではなく,ヨシタケさんのように自分でリデザインして,ちょっと得意なルールに変更して,楽しくしてみるといいのかもしれませんね。

- この記事のURL: