イベント

幻のセガサターン後継機“V08”の話題も飛び出したトークイベント「黒川塾 × Beep21編集長 Presents:PLAYBACK1985-1990」をレポート

|

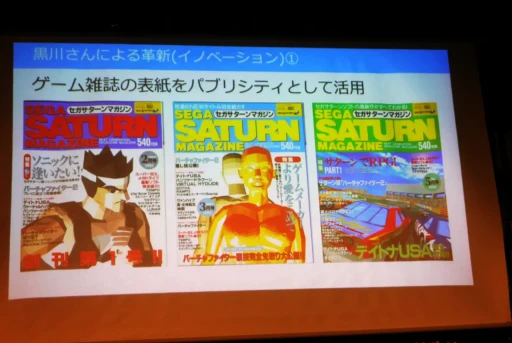

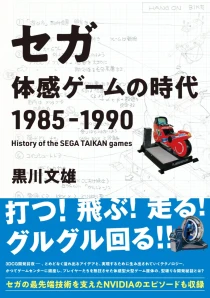

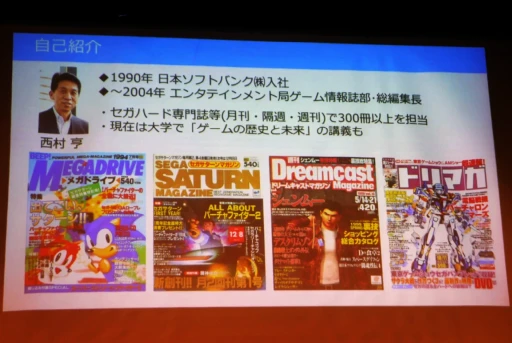

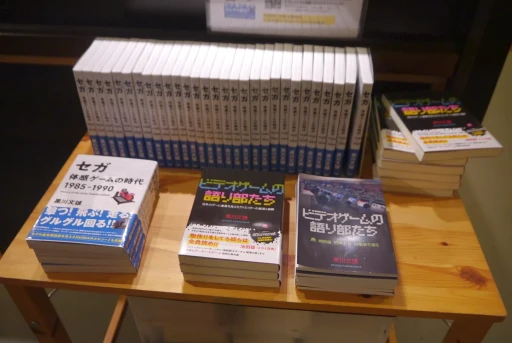

このイベントは,登壇者の一人である黒川文雄氏の著書「セガ 体感ゲームの時代 1985-1990」が,5月2日に発売されたことを記念したものだ。「BEEP!メガドライブ」「セガサターンマガジン」「ドリームキャストマガジン」などの雑誌を,黒川氏と共に手掛けてきた西村 亨氏をゲストに,幻のセガサターン後継機「V08」や,ゲーム関係者の記録を後世に残す意義について語るトークが展開された。本稿では,その模様をレポートする。

|

Beep21

4Gamer「ビデオゲームの語り部たち」連載ページ

幻のセガサターン後継機“V08”とは

黒川氏と西村氏は,共にゲーム業界のさまざまなできごとや,関係者の証言を後世に残そうと活動している。

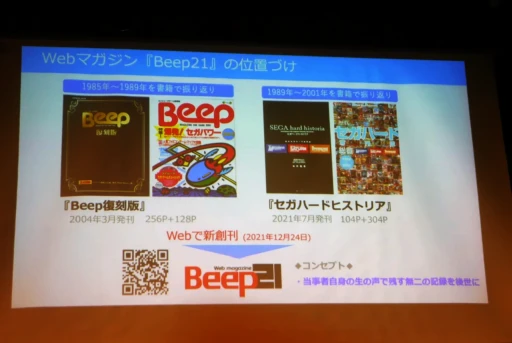

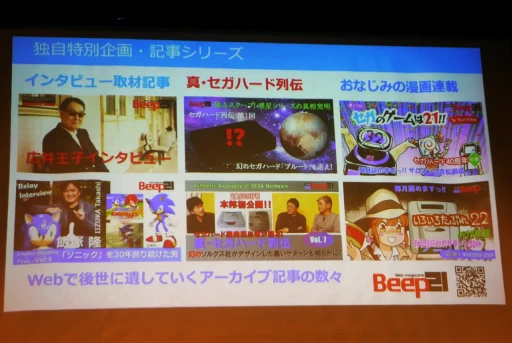

黒川氏は,ゲーム業界関係者に貴重なエピソードを聞く記事「ビデオゲームの語り部たち」を4Gamerで連載しており,この記事を読んでいる人にとって馴染み深いことだろう。一方,西村氏はWebマガジン「Beep21」でさまざまインタビューや,当事者の自筆による回顧録シリーズを手がけており,両者のスタンスはよく似ているといえるだろう。

|

|

|

西村氏は「BEEP!メガドライブ」以降,月刊,隔週刊,週刊とさまざまな刊行ペースの紙メディアを手掛けている。火曜日に行われたイベントの記事を,金曜発売の本に載せるなど「出版業界の限界まで挑んだ」取り組みを続けてきたそうだ。

そうした経験を経て,西村氏は紙媒体の制約と「編集者の人格が入る」という特性を問題視するようになったという。雑誌や書籍のページ数は有限であり,取材で貴重な話が出ても泣く泣く削らなければならないことがある。ときには5時間ほどかけた5万文字のインタビューを,7000文字ほどに編集したこともあったという。ここで何を重視し,何を削るかの判断は編集者が行うので,当然ながら編集者自身の人格や価値観,知識が誌面に影響を及ぼすことになる。

そこで西村氏は,「記録として残すなら編集者の人格が入らない形式,かつ制限もない状態」が理想と考え,Webメディアである「Beep21」を創刊するに至ったという。

|

5月15日に告知されたBeep21の新企画「真説・セガハード(仮)」では,この「編集者の人格が入らない」方針を推し進め,歴代セガハードの開発に携わったクリエイターたちを集めた対談として掲載する予定とのこと。

当時のセガが,引き抜き対策でスタッフの露出を控える方針を取っていたことから,こうした記事はこれまで存在していなかった。時代が変わったからこその企画と言えるだろう。

実際の取材では,昼間からスタートして8時間かけたものの,メガドライブの時代までしか話が進まなかったといい,西村氏は追加取材を予定しているという。ただ当時を知るクリエイター同士が編集者を介さず話すことで,本人が忘れていたエピソードを思い出したり,事実関係のすり合わせができたりといった効果もあったそうだ。

なお同記事は,セガによるファクトチェックを済ませてから公開されるという。ボリューム的にも資料的にも期待できるものになりそうなので,公開を楽しみにしておこう。

|

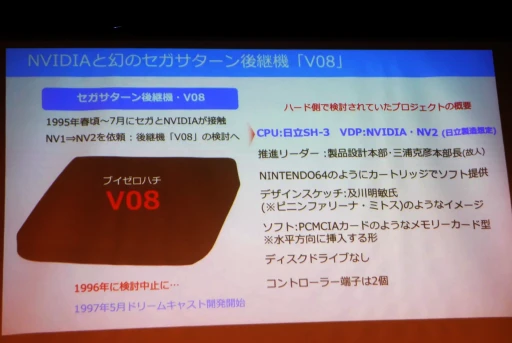

また,この取材で明らかになったのが,幻のセガサターン後継機「V08」の存在だ。セガサターンの後継機といえばドリームキャストだが,その前にV08の計画があったというのだ。

V08はゲームソフトの媒体にROMカートリッジを採用し,西村氏曰く「PCエンジンのように」水平に差し込む方式だったという。セガサターンがCD-ROM,ドリームキャストがGD-ROMと,共にディスクメディアだったことから考えると,いささか異質に思えるかもしれない。

※初掲時,V08の仕様に誤りがあったため該当箇所を修正しました。

|

|

そこで同じくROMカートリッジを採用したV08が構想された。同時にソニックチームを中心として,セガサターン用の「セガマルチコントローラー(通称マルコン)」の開発も進められ,こちらは無事発売に至っている。

V08のCPUには日立のSH-3が用いられ,ビデオチップにはNVIDIAが開発し,日立が生産する「NV2」が採用される予定だった。筐体はセガサターンのデザインを手掛けた及川明敏氏が,フェラーリとピニンファリーナのコンセプトカー「ピニンファリーナ・ミトス」をイメージして制作が進められた。

こうして仕様の大枠が決まり,このゲーム機には「平成8年のVictory(勝利)」という意味合いから「V08」というコードネームが与えられた。

しかし,西村氏曰く「NV2がうまく仕上がらなかった」ことと,日立による量産が軌道に乗らなかったことからV08の検討は中止となってしまった。ここにNECから持ち込まれたのが,同社が製造を担当していたビデオチップ・PowerVRで,量産体制も整っていたことから採用が決定。皆が知る次世代機・ドリームキャストへとプロジェクトが移行していったとのことである。

|

こうなると気になるのは,「V08はどんなデザインだったのか」だが,スケッチすら及川氏の手元に残っておらず,今となってはその姿を窺い知ることは難しい。同じく発売が中止された幻のハードに「Sega Neptune」があるが,こちらは雑誌でデザインが公表されたことから,忠実に再現したものが海外で制作されていたりもする(関連記事)。V08もスケッチや写真が発掘されれば……と思わずにはいられないのは,筆者だけではないはずだ。ロマンである。

|

セガの体感ゲームと「イノベーションのジレンマ」

今回のイベントのもう一つのトークテーマが,黒川氏の著書で取り上げたセガの体感ゲーム機と,「イノベーションのジレンマ」だ。

ここでいう体感ゲーム機とは,1985年に稼動したアーケードゲーム「ハングオン」を嚆矢とした大型筐体ゲームのことだ。ハングオンは,プレイヤー自らがバイク型の筐体に跨がり,車体を傾けることでコーナリングが行えた。5年後の1990年には,コクピット型で2軸360度回転が可能な筐体「R360」が登場しており,わずか5年で急激な進歩を遂げたジャンルであった。

一方で,こうした大型筐体のゲームをアーケードで見る機会は,今日ではごく限られている。その理由として,黒川氏は「広い設置面積を必要とすること」「日本でバブル経済が破綻したことによる資金繰りの悪化」「テーマパークの発展」「ほかのエンターテイメントの発達により,可処分所得を奪い合うライバルを増えたこと」を挙げている。つまり大型化し高価になった体感ゲームは,採算に合わなくなってしまったわけだ。

体感ゲームの元祖「ハングオン」。設置面積の問題はセガ側でも認識していたのか,筐体が動かない小型のシットダウンタイプも存在した |

こちらが「R360」。連載「ビデオゲームの語り部たち」でもR360を取り上げている |

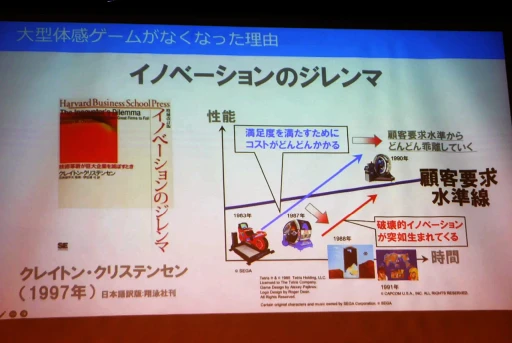

黒川氏が挙げた理由に加えて,西村氏はそこに「イノベーションのジレンマ」があったのではないかと指摘する。

イノベーションのジレンマとは,経営学者であるClayton Christensen(クレイトン・クリステンセン)氏が1997年に提唱した概念だ。西村氏の言によれば,それは「破壊的イノベーションによる革新的ヒット商品が出たあとは,これにいろいろと付け加えることで改良を行うものの,ある時点で顧客が求める水準から乖離していく。その中で新たな破壊的イノベーションによるヒット商品が出現し,これに改良が加えられる」というサイクルである。

|

西村氏は,フィーチャーフォン――いわゆるガラケーが破壊的イノベーションを成し遂げ,さまざまな機能を追加して発展したあとに,スマートフォンという新たな破壊的イノベーションが生まれた例を挙げ,あらゆるジャンルでこうしたサイクルが起こっていると指摘する。

体感ゲーム機もその例外ではなく,誕生から改良のプロセスを進む中で,「テトリス」という新たな破壊的イノベーションが出現し,落ちものパズルのブームが始まったこと。あるいはコンシューマ−ゲーム機が高機能化し,コントローラのボタンが増えていく中で,タッチペンによる操作を提唱したニンテンドーDSが,破壊的イノベーションをもたらしたことなどを紹介し,ゲームもまたこうしたサイクルによって歩みを進めていることを説明した。

|

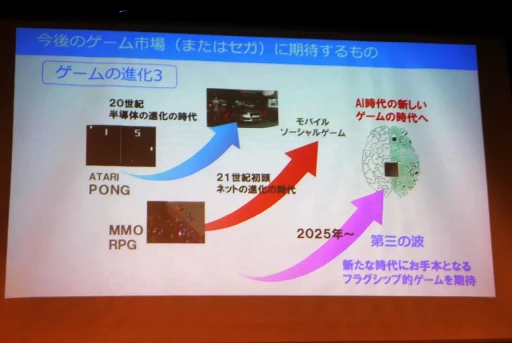

こうした中で,現在のゲーム業界に足りないのは「進化」だと,西村氏は語った。

ゲームの進化は半導体の進化に連動する側面があるものの,「ムーアの法則」はすでに限界が指摘されていて,必ずしもゲームの進化を促すものではなくなりつつある。また通信の広帯域化もネットゲームの進化に寄与してきたが,こうしたものにも限界が来ているという。

|

西村氏が,次のイノベーションとして目しているのは,やはりAIだという。

かつてセガの鈴木 裕氏が「3Dグラフィックスによりゲームを再定義できるのではないか」とその可能性に着目し,レースゲームを再定義した「バーチャレーシング」や,RPGを再定義した「シェンムー」などを生み出したのと同様に,AIによってゲームが再定義される未来がくるのではないか。

そして,AIが発展を続ける現在は,「いろいろなモノの再定義が始まる入口にいる」状態であり,「創造は生命」を社是とするセガだからこそ,AI時代のフラグシップ的なゲームを作ってくれるのではないかと,氏はセガに対する期待を語っていた。

とはいえ,現在のAIは万能ではない。すでに存在するものをかき集めている段階で,つまり情報として存在しないものは扱うことができないのだ。その中で,後世に残す価値がある情報を選択し,残していくことは人間でなければできない仕事の一つといえる。西村氏はBeep21を最終的に本の形にしたいといい,黒川氏も自身の仕事を物理的に残すようにとエールを送り,イベントを締めくくった。

|

Beep21

4Gamer「ビデオゲームの語り部たち」連載ページ

- この記事のURL: