イベント

声優ってすげえ……! 3人のキャストが全20役以上を演じ分けた朗読劇「こえかぶ 朗読で楽しむ歌舞伎〜梅と松と桜〜篇」レポ

|

【出演者】

8月9日: 野島健児(梅王丸役),浪川大輔(松王丸役),仲村宗悟(桜丸役)

8月10日: 岡本信彦(梅王丸役),山下大輝(松王丸役),堀江 瞬(桜丸役)

8月11日: 保志総一朗(梅王丸役),山口勝平(松王丸役),畠中 祐(桜丸役)

今回は,歌舞伎の三大名作の1つ「菅原伝授手習鑑」(すがわらでんじゅ てならいかがみ)の物語を,最初から最後まで“通し”で上演するという挑戦的な試みとなっている。

この「菅原伝授手習鑑」は長いお話で,現代の歌舞伎の舞台では,その中の1つ,2つほどの場面をピックアップして上演するという形態が主流※だが……。

「こえかぶ」は,一連の物語を約2時間の上演時間(そのうち,約20分はトークコーナー)で,どう描いていくのか。本稿では,8月9日の昼の部の模様をお届けする。

※2025年9月には歌舞伎座で「菅原伝授手習鑑」の通し上演が予定されている

|

|

|

|

ウェルカムな雰囲気から始まる「菅原伝授手習鑑」

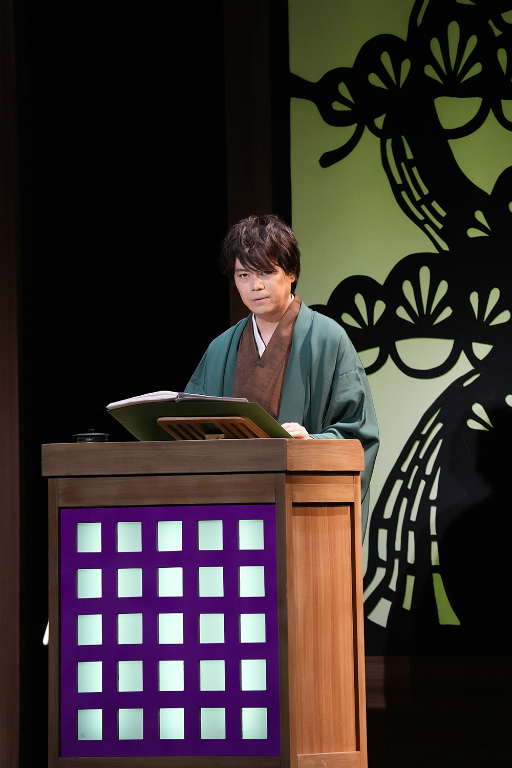

三越劇場の非日常な空気に心浮き立つなか,開演を知らせる音楽とともに野島健児さん(梅王丸/うめおうまる),浪川大輔さん(松王丸/まつおうまる),仲村宗悟さん(桜丸/さくらまる)が登場。お三方は袴姿で,役柄のイメージカラーの羽織も似合っている。

|

第一声は,梅王丸,松王丸,桜丸の名乗りから。菅原道真に名前をつけてもらった三つ子という簡単な自己紹介を,キャストのお三方が声を合わせてバシッと決める。

と,ここから「菅原伝授手習鑑」のあらましが語られる。このお話が書かれたのは江戸時代で,当時,大坂で誕生した三つ子の話題を取り入れる形で制作されたことなどを解説していたが,さすがのキャスト陣。ナレーションが聞き取りやすくて,内容がするする頭に入ってくる。

さらに,学問の神様として知られる天神様,つまり菅原道真が劇中では「菅丞相」(かんしょうじょう)と呼ばれていること,三つ子は取り立ててもらった菅丞相に恩義を感じていることなどにも触れられていた。

こういった,観客が具体的にイメージしやすいように,名前で混乱することのないようにという配慮がありがたい。

さて,本編は「加茂堤」(かもづつみ)の段からスタート。梅王丸と松王丸が軽口を叩き合うシーンから始まったのだが,ここのやり取りだけで2人のキャラクター性,梅王丸は血気盛んな兄ちゃんなのに対し,松王丸はクールで頭脳派というのがバッチリ伝わってきた。

しかも「ゲンコツ食らわすぞ」と言う梅王丸に,松王丸は「出た,兄貴はすぐケンカする」と返したように,現代の自然な話し方に変換されている。かといって,全部が現代語になっているわけではなく,古典らしい口調やテンポがちゃんと味わえる塩梅になっていた。

続いて,桜丸が仕えている帝の弟,斎世親王(ときよしんのう)と,その恋人の苅屋姫(かりやひめ)との牛車デートの場面へ。

桜丸は妻の八重(やえ)とともに,この秘密のデートのセッティングをするわけだが,野島さんが演じる八重は,気の利く若い女房といった雰囲気がかわいらしかった。それも,歌舞伎の女方が醸し出すような独特のかわいらしさを感じられた。

同じく,女性の役として浪川さんが演じた苅屋姫も印象深い。声の調子だけで,おっとりとした高貴な姫であり,色恋には疎いのだとすぐに分かる,いや解らせられてしまう。

|

歌舞伎には意外と下ネタもあり,「菅原伝授手習鑑」では,この牛車デートのシーンがそれに当たる。「こえかぶ」では斎世親王と苅屋姫の「イチャイチャ,イチャイチャ」というセリフで表現され,会場からは笑いがこぼれていた。

さらに,「イチャイチャのあとには手とかを洗う水がいるから,汲んでおこう」なんて桜丸夫婦の会話があったり,桜丸自身もイチャイチャに当てられて気分が盛り上がったり。原作が書かれた約280年前も,令和の世も,程よい下ネタが笑いを誘うのは変わらないんだなと思わされる。

そんな浮かれたムードから一転,2人が駆け落ちをしたことにより,苅屋姫の養父だった菅丞相は失脚させられてしまう。これには,帝の座を狙う左大臣の藤原時平(ふじわらのしへい)が,その野望に邪魔だった右大臣,菅丞相を排除するため,駆け落ち騒動にかこつけてイチャモンをふっかけ,責任を取らせたという背景がある。

ここで問題なのが,三つ子は菅丞相に大きな恩があるけれど,松王丸だけが藤原時平側に就職していたという点だ。藤原時平が菅丞相を追放したことで,兄弟が敵味方に分かれてしまう。

このポイントも「こえかぶ」ではしっかりとナレーションで語られた。観客としては要所要所で状況整理ができるので,非常に助かる。

そして次の段「筆法伝授」(ひっぽうでんじゅ)では,菅丞相が失脚する少し前の場面に移る。書道を極めた菅丞相は,かつて破門にした元弟子の武部源蔵(たけべげんぞう)を屋敷に呼び出し,秘伝の“筆法”を授けるに相応しいか試そうとしていた。

菅丞相役の仲村宗悟さんはどこから取り出してきたのか,笏を持っている。先ほどの柔和で若々しい桜丸とは打って変わって,凛とした佇まいに。リバーブのかかった声や,照明も相まって神々しさすらあり,菅丞相がのちに神格化されて天神様になったことを思い出させてくれる。

そして野島さん演じる源蔵が,菅丞相の手本を書き写すという課題に取り組もうとすると,そこへ兄弟子の希世(まれよ)がやってきてウザ絡みをしてくる。希世役の浪川さんは,チャラくて嫌なヤツの演技もお手の物,さらには演台から飛び出し,野島さんの側まで行ってちょっかいを出すというパフォーマンスまで見せてくれた。

物語は進み,菅丞相は苅屋姫の駆け落ち騒動により捕らえられ,屋敷に監禁されることに。そこへ外から様子をうかがっていた武部源蔵が,屋敷の塀越しに菅丞相の家来に話しかける。ここで応対するのが梅王丸なのだが……。

少しの沈黙のあと,野島さんが「あ,梅王丸も俺だった」と小さくつぶやいて,お芝居を続ける。ここはちょっとメタな台本なのか,それとも野島さんのアドリブなのかは分からないが,会場は笑いに包まれていた。

それにしても源蔵と梅王丸の2役の掛け合いを,1人でやってのける野島さんがすごい。役に合わせて体の向きを変えたりする様は,落語のようでもある。また,2役の会話はそれなりの長さがあったので,手持ち無沙汰になる浪川さんと仲村さんはお互いに顔を見合わせて,声は出さないけれども,野島さんすごいね,といったふうなやり取りをしていて,そこも会場をわかせていた。

|

続く「道明寺」の段では,生家に戻った苅屋姫と,姉の立田(たつた),姉妹の母である覚寿(かくじゅ)が登場する。立田は仲村さんが,覚寿は野島さんが演じられたわけだが,お三方が同時に女性の役をやるという,かなり貴重な場面を見られた。

この段で印象深かったのが,恋人の斎世親王が知らぬ間に京の都に帰ってしまったことを告げられた苅屋姫の反応だった。「ああ,そんな」と,セリフはあっさりしたものだけれど,ハッとした彼女……浪川さんの様子が忘れられない。

泣きわめくでもなく,怒るわけでもなく,帝の弟である斎世親王だけが京へ戻るのも致し方のないことという,受け入れとあきらめ。そこに寂しさが混ざったような声に胸がギュッとなった。

また,そんな苅屋姫に寄り添う優しい姉の立田と,同家に逗留していた菅丞相を一瞬にして切り替えて演じた仲村さんにも「一体どんな頭脳の回路を持っているのか」と少し恐ろしくなった。

歌舞伎でも1人の役者さんが別の役に早変わりする演目はあるけれど,今回の「こえかぶ」はそれぞれのキャストが7役以上という,控えめに言ってもエグい役の多さ。それを瞬時にスイッチして演じるって……あらためて,声優さんってすごいと思わされた。

それと同じく,老女の覚寿にも静かな衝撃を受けた。「親不孝者!」と苅屋姫を打ち据えたあたりまでは「強烈なお婆さんだな」と少々おもしろおかしいキャラクターにさえ思っていたのに,いつの間にか彼女の情の厚さにグッと来ている自分がいた。

また,野島さんが老女を演じているというのも珍しいはずなのに,何の違和感もなくなっていた。

さて,道明寺の段の後半は,菅丞相を狙う悪党が登場し,血生臭い展開へ。とはいえ,悪党の立てた暗殺計画は「朝イチで出立予定の菅丞相をおびき出すため,鶏を温めて早く鳴かせる」というガバガバなものだったり……。

「こえかぶ」では,そこへ火サスな演出を加えたり,悪党と覚寿によるジジイvsババアの対決で滑稽な面をより強調していたが,菅丞相と苅屋姫たちとの今生の別れではきっちり締めて,観客の涙を誘っていた。

物語は三つ子が再会する「車引」(くるまびき)の段に差し掛かり,三兄弟の対立が決定的なものになっていく。さらに,松王丸が供をしていた藤原時平が姿を現し,妖怪じみた強さで梅王丸たちを圧倒する。浪川さんはこの段で藤原時平も演じたわけだが,松王丸とはまた違う人外のようなすごみを見せていた。

次なる「賀の祝」(がのいわい)の段では,三つ子の実家にて,父である白太夫(しらたゆう)の70歳を祝う宴が開かれる。ここでは,松王丸が親子・兄弟の縁を切り,去っていくだけでなく,駆け落ち騒動の責任を感じた桜丸が切腹するという,別れの場面が続く。

|

そこで残される妻,八重の「むごい」という悲痛な叫びが,胸に刺さるようだった。また,あとを追おうとする彼女を止めに入ったのが梅王丸だったのだが,ここでも野島さんの1人で2役。役者さんの切り替え,恐るべし……。

それから1年後,「天拝山」(てんぱいざん)の段では,藤原時平が帝の暗殺を企てていると知った菅丞相が,肉体を捨てて魂だけになり,雷神として覚醒する。そして帝を守るために都へと飛び去るのだった。

……文字だけ見ると,何やらファンタジーRPGのようだが,仲村さんの迫力ある演技を目の当たりにしていると,「ああ,こうして菅丞相が天神様になったんだな」と腑に落ちた気分だった。

|

物語はクライマックスの「寺子屋」(てらこや)の段へ。武部源蔵が営む寺子屋では,菅丞相の息子,菅秀才(かんしゅうさい)を匿っていたが,ついに藤原時平側に嗅ぎつけられてしまう。

時平の家来たちに「菅秀才の首を差し出せ」と迫られた源蔵は苦悩の末,寺子屋に入ったばかりの品のよい子を,菅秀才の身代わりにすることに。

ちなみに,その品のよい子にあたる小太郎役は,浪川さんが務められていたが,大人と話す場面では上目遣いになっていたのが印象的だった。

そして,時平の家来の中で,菅秀才の顔を知っているのは松王丸だけということで,彼が小太郎の首を検めたところ,「菅秀才の首に相違ない」と言い……。

|

時平の家来たちが引き上げたあと,このカラクリが判明するのだが,もう,何もかもが切なくて悲しい。そのうちに会場のあちこちから,スンと鼻を鳴らす音が聞こえ,目元に手をやる仕草が視界に入ってきた。

筆者は歌舞伎の「寺子屋」は何度か観ているし,なんなら今年の6月に歌舞伎座で観たばかりだし,個人的に子どもが犠牲になるお話は好きじゃないけど……,このシーンはいつも目頭が熱くなる。

原作の名台詞の妙もあるが,あんなに冷徹な物言いだった松王丸が初めて聞かせる優しい声,野島さん演じる松王丸の妻,千代の深い愛情,仲村さんによる菅秀才の純真さ……,キャスト陣の熱演がダイレクトに響いて,グッとこらえるのに必死だった。

そしてエピローグとして後日談となる「大内天変」(おおうちてんぺん)のお話が語られたあと,恒例の「本日,こえかぶは,これーぎーり」というキャスト陣の声で幕となった。

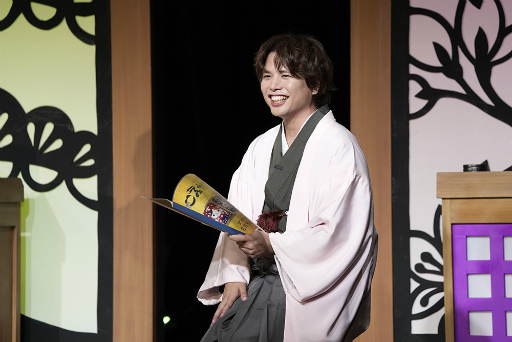

和気あいあいで自由なアフタートーク

|

上演後は,キャスト陣によるトークコーナーで,MCの仲村さんがさまざまな話題を振っていくのだが……。浪川さん,野島さんは時候の挨拶を織り交ぜたりして仲村さんを翻弄。お三方の仲の良さがうかがえた。

|

また,多くの役を兼ねられたこと(野島さんは8役,浪川さんは9役,仲村さんは7役!)が話題に上る。お三方にとっても女性の役は挑戦だったようだが,浪川さんは野島さんが演じた覚寿がよかったとコメント。野島さんは意外にも,覚寿のような声色はよく使うのだとか。

|

そして,菅丞相の演出にもスポットが当たる。笏や声のリバーブ,菅丞相専用の「ファー♪」という音楽が流れるなど特殊な演出に,仲村さん自身もリハーサルで笑ってしまったそう。

|

印象深い場面についての質問では,野島さんは千代が小太郎を送り出すときの「よい子にしているんですよ」という言葉が辛かったという。浪川さんも松王丸が小太郎の首を検める場面を挙げていた。

|

そして締めくくりの一言として,仲村さんは「役者としても勉強になる時間を過ごさせてもらいました」とコメント。これから歌舞伎のさまざまな演目を観に行きたいとも語られていた。

浪川さんは,歌舞伎を題材にした朗読はハードルが高く,不安な部分もあったそう。それでも「本番が始まると,とてもいい空気の中で演じられた」と,にこやかだった。

野島さんは,声優ってアスリートだな,と感じられたそう。また,「今日の演目を聞いた方は,物語は頭に入っているので,これから歌舞伎をご覧になるときはすごく見やすいと思います。存分に歌舞伎の造形美,生の音を楽しんでください」と呼びかけていた。

「こえかぶ」の感動の続きは,歌舞伎座で!

これまで,劇中劇として歌舞伎の演目を朗読したり,アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」とコラボしたりと,さまざまな形で魅せてくれている「こえかぶ」シリーズ。

このたびの第4弾は正統派な朗読劇と言えるかもしれないが,長編の「菅原伝授手習鑑」を通しで,しかも約1時間半に収めるとか,それもキャスト3人だけで計20役以上を演じるとか!? 常軌を逸した挑戦をやってのけたのは間違いない……。

でもそのおかげで,部分的にしか知らなかった「菅原伝授手習鑑」の全体像が見えてきて,人物や各段のつながりを理解できたし,名作と言われる理由も納得できた。

それに,解説を挟むことで初見の人も置いてけぼりにしない配慮がなされていたり,キャストの後ろのパネルの色が登場人物によって変わることで,視覚的にも分かりやすくなっていたのもよかった。

本当に,短い時間ながら濃密な体験ができたので,もう1回観たいな,ほかの日の公演も観てみたいなと欲が湧いてきてしまう。また,声優さんのファンにとっても,さまざまな役を演じ分ける推しを見られる,いい機会だったのではと思う。

ああ,従来の回のように,いつか映像化されないかしら……。

そんな人に朗報だ。「こえかぶ 朗読で楽しむ歌舞伎〜梅と松と桜〜篇」が,CS衛星劇場にて2025年11月にテレビ初放送される。劇場で味わった熱演をもう一度楽しめる貴重な機会となりそうだ(関連リンク)。

|

9月には歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」にて「菅原伝授手習鑑」が通し上演されるので,今回の「こえかぶ」で興味を持たれた人は,ぜひこの機会に歌舞伎を,三つ子たちの物語を味わってみてほしい。

チケットはWebでも購入できるので,詳しくは公式サイトをチェック!

松竹創業百三十周年「秀山祭九月大歌舞伎」詳細ページ

また,「こえかぶ」が観られなかったから,お話が分かるか心配……という人は,YouTube公式チャンネルにて配信中の,歌舞伎俳優の中村米吉さんが演目や登場人物について解説している動画で予習するのが吉!

ちなみに,道明寺の段で野島さんが抱っこしていた鶏のぬいぐるみも共演している。

さらに,歌舞伎にゃんバサダーの「かぶきにゃんたろう」の公式サイトでも,今回の「こえかぶ」についてや,「菅原伝授手習鑑」のあらすじが読めるので,こちらもオススメ!

|

「かぶきにゃんたろう」公式サイト

- 関連タイトル:

ライブ/舞台/劇

ライブ/舞台/劇 - この記事のURL:

(C)松竹