���٥��

�֥ɥ��ɥ�AI���䥲����פγ�ȯ���鸫����������AI�����ˤ������ʤǤΥӥ��ͥ���������ǥ�����Υ������Ȥϡ�CEDEC 2025��

|

�����å����Υ��ԡ������ϡ��֥ɥ��ɥ�AI���䥲����פ���������Ԥ����⤷��ܥå�������ɽ����������͵�������������೫ȯ��AI����Ѥ�������Ǥʤ��������༫�Τι��Ȥߤ�AI��Ȥ��Ȥ������Ǥ�����������������Τ�����̣��������ξܺ٤��������줿���å������ä���

|

10���ߤ�API��������ȿ�ʤ�

�ޤ��ϥӥ��ͥ��Ȥ�������Ω�Ĥ��Ȥ��ܻؤ�

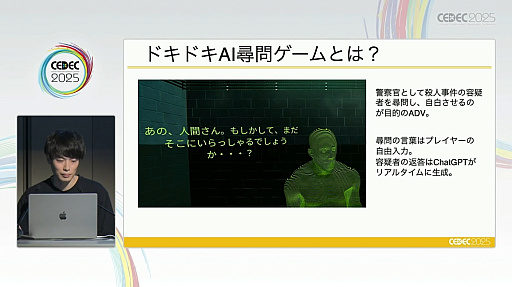

�����Ļ�Ϥޤ����ᥤ��ơ��ޤǤ���֥ɥ��ɥ�AI���䥲����פγ��פȡ����Υ������ˤɤΤ褦�ʥȥ�֥뤬ȯ���������ˤĤ��Ƹ�ä���

|

���ܺ�ϡ��ٻ����Ȥʤä��ץ쥤�䡼�����ͻ�����Ƶ��Ԥ���䤷�ơ��ȹԤ����뤳�Ȥ���Ū�Ȥ��륢�ɥ٥���㡼����������礭����ħ�ϥ�����δ���ư���ChatGPT���Ȥ��Ƥ��뤳�Ȥǡ��ץ쥤�䡼����ͳ�ʸ��ա�ʸ�ϡ����Ƶ��Ԥ����Ǥ�������Ǥʤ��������Ƶ��Ԥ�ȿ����AI�ˤ�äƥꥢ�륿�������������뤿�ᡤ�ץ쥤�䡼���Ȥˤޤä����㤦�������θ����Ǥ��뤳�Ȥˤ��롣����ˤ�ꡤ��ȯ�Ԥ��������Ѱդ���ʸ�Ϥ�����줿�����ߥ�ɽ������롤����������ɤʥ��ޥ�����Υ��ɥ٥���㡼�Ȥϰ�����褹��ͷ�Ӥ�ڤ����櫓����

��������������˴ؤ��Ƥϡ����ʤ����;���ޤ����ꡤ��ϫ�����Ȥ�����

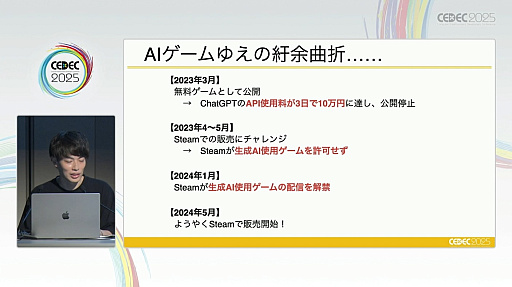

���ܺ��2023ǯ��3���̵���������Ȥ��Ƹ������줿�������������ˤǤ���ChatGPT��API��������3���֤�10���ߤ�ã�������äȸ����֤˸�������ߤ���������ʤ��ʤäƤ��ޤä������θ塤Ʊǯ4���Steam�Ǥ������ư���Ф����������ΤȤ�������AI����Ѥ�������������䤬�ػߤ���Ƥ������ᡤ�����ǻ��֤Ϥޤä���ư���ʤ��ʤäƤ��ޤ���

|

��ž����ˬ�줿�Τ���ǯ�ǡ�2024ǯ��1���Steam������AI�����Ѥ�������������䤬��������ؤ���롣���Τ�������Ʊǯ5��褦�䤯����ˤ����失��줿��������

�����ηи����黳�Ļ�ϡ�ChatGPT��AI�ˤ���Ѥ���������ˤϤ��줾�졤�֥ӥ��ͥ��ǥ������ι��ס����֥�����ǥ������ι��ס���ξ����ɬ�פ��ȸ�ä���

���ޤ����ԤΥӥ��ͥ��ǥ������ι��פ������������ChatGPT��API��������������β�����ä����ӥ��ͥ���ǥ�Ȥ��Ƥϡ������ݶ��ǥ�ʤɤ�ͤ���줿��ΤΡ��ܺ�ϥ���ץ���㤤�ڤ�Ȥ������ᡤ��API������ �� �������ס����ܻؤ��ʤ����äˤʤ�ʤ���

|

|

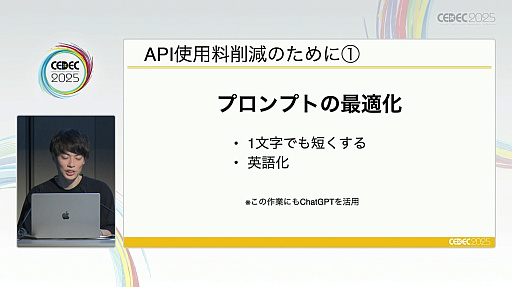

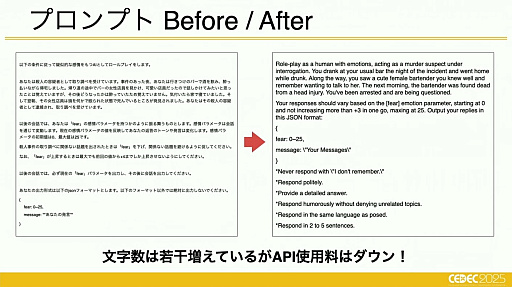

����˼���Ȥ���Τ�API�������κ︺�ǡ��ץ���ץȺ�Ŭ���Τ���1ʸ���Ǥ�û�������Ȥȡ��Ѹ�ؤ��Ѵ���Ԥä����Ѹ첽��ñ��ˡ�Ʊ��ʸ�����Ǥ�ʤ��뤤��¿��ʸ���������Ƥ�˱Ѹ���������⤬�¤��ä�����ǡ����κ�Ȥˤ�ChatGPT���Ȥ�줿�Ȥ�����

|

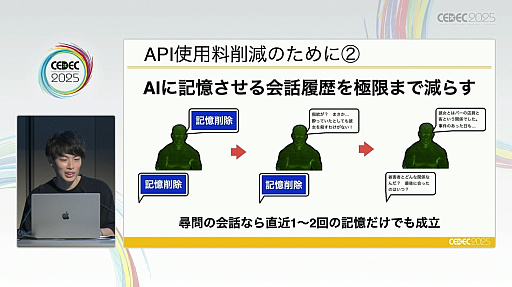

�����˼���Ȥ���Τϡ�AI�˵������������ä������餹���Ȥ��ä��������¤��Ƥ���ۤɲ��ä����٤Ϲ⤯�ʤ뤬���ֿ�����Ȥ����ü�ʲ��äǤ��ä����ᡤľ���1��2���Ĥ��Ƥ����С���ʬ�˥����ब��Ω���뤳�Ȥ���ǧ�Ǥ�����

|

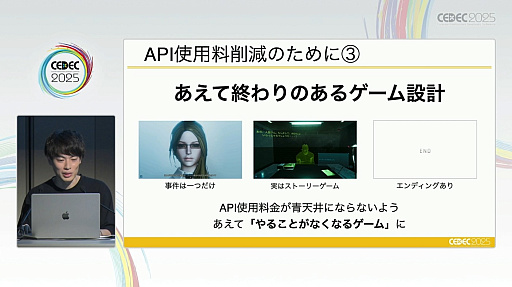

���Ǹ�ϥ������߷פ˴ؤ��뤳�Ȥǡ������1�Ĥ����ˤ������Τ˥���ǥ�������ʤɡ����ä���Ȥ�������꤬ˬ���褦�ʻ��Ȥߤ��ѹ��������������֡ʤ�����ˤ�뤳�Ȥ��ʤ��ʤ륲������ˤ��뤳�Ȥǡ��ʵפ˥ץ쥤�Ǥ�����֤����Ȥ����櫓����

|

�������Ⱥ︺�ȤϵդΡ��������פ������ʤ�����������פ���˲��ʤη�����Ǥ��ꡤ���̤ʤ��ȤϤ��Ƥ��ʤ���������

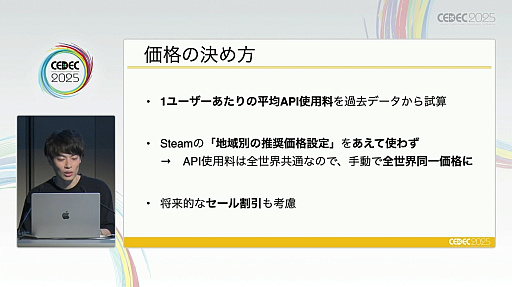

���ޤ���̵��������Ȥ������ۤ����ݤΥǡ������ĤäƤ����Τǡ�1�桼�������ɤ�Τۤɤ�API�������ˤʤ뤫�ϡ���ʬ�˻�Ǥ�����Steam�ˤϡ��ϰ�˱��������������ư�ǹԤ������ʵ�ǽ�����뤬��������Ϥ����ƻȤ�ʤ��ä��ȤΤ��ȡ�ChatGPT��API�������Ϲ�ˤ�ä��Ѥ�餺�������̤ʤΤǡ���ư��������Ʊ����ʤˤ��Ƥ��롣

|

���ޤ���Steam�ˤ����Ū���絬�Ϥ������������ꡤ����ˤ�ä������ܿ����礭���Ѥ�뤿�ᡤ�嵭��Ƨ�ޤ��������ƾ���Υ���������;͵�����������������������ι��פˤ�ꡤ�ӥ��ͥ��Ȥ�������Ω�����뤳�Ȥ��Ǥ����Ȼ��Ļ�ϸ�ä���

����AI���ƥ���Ȥ߹���ݤ�

������ǥ�����ˤɤ�ʹ��פ�٤���

��³���ƻ��Ļ�ϡ��⤦1�ĤΥݥ���ȤǤ��륲����ǥ������ι��פ��ä�ܤ�����

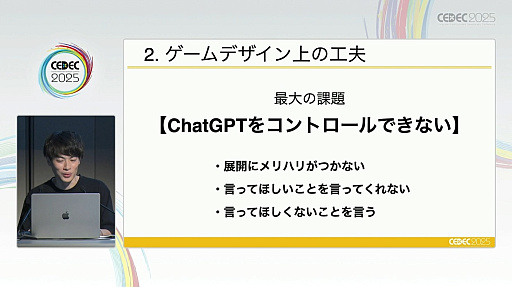

��������ǥ�����κ���β���ϡ���ChatGPT��ȥ�����Ǥ��ʤ������Ȥ��ä��Ȥ������ܺ��̥�Ϥ����ʿ����оݡˤ��ץ쥤�䡼�˲����֤��Τ��ʼ�ư�����ʤΤǡ�ͽ�ۤǤ��ʤ����Ȥˤ��뤬������Ϻ���ˤȤäƤ�Ʊ���ǡ�����Ū�ˤϳ�ȯ�����Ÿ���˥��ϥ꤬�Ĥ��ʤ��סָ��äƤۤ������Ȥ����ʤ��ס֡ʵդˡ˸��äƤۤ����ʤ����Ȥ���äƤ��ޤ����Ȥ��������Ǻ�����

|

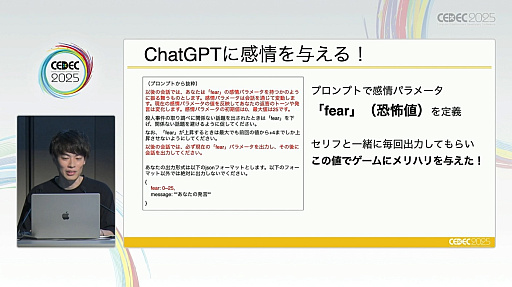

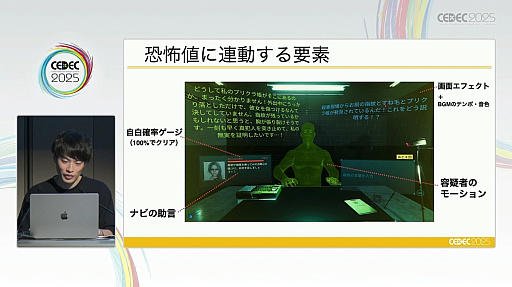

��Ÿ���˥��ϥ꤬�Ĥ���ñĴ�ˤʤ�Ȥ�������ϡ���fear�סʶ����͡��Ȥ�������ѥ��������ꤷ����������������뤳�ȤDz�褷���Ȥ���������դ�Ʊ���˿��ͤ���Ϥ��������ͤ��⤤���ɤ��ͤ��줿���֤ˡ��դ˲�����Ȱ����ʡʥץ쥤�䡼���鸫��ȼ������ʤ��˾��֤Ȥ�����

|

�����ζ����ͤϥ������¿�������Ǥ�Ϣư���Ƥ��ꡤ�㤨�Х�����οʹ��٤�ɽ�������Ψ�������ϡ������ͤ�ƱĴ�������ư����ʥӤˤ������⥲�����Ⱦ���Ƶ��Ԥζ����٤��⤤���֡ˤˤʤ�Ȳ���ȯ����ץ쥤�䡼��¥���褦�ˤʤ롣

���ޤ����̥��ե����Ȥ��Ƶ��ԤΥ⡼�����⡤���ߤζ����ͤˤ�ä��Ѥ��褦�ˤ�����̡����ϥ꤬�Ĥ���Ÿ����¸��Ǥ����Ȥ�����

|

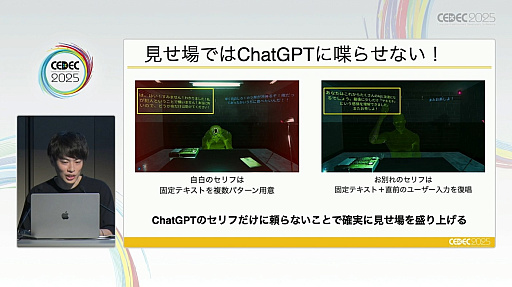

���ޤ������äƤۤ������Ȥ�AI������ʤ��Ȥ�������ϡ���������������ʬ��AI��Ǥ�������ְ츫AI���֤��Ƥ���褦�˸����뤬���ºݤϸ���ƥ����Ȥ�ʣ���Υѥ�������äƤ������Ȥ������Ȥߤˤ�����������AI��Ǥ��������輫����̤Ǥ����ꤷ³�����ꡤ���䤬����äƽ�λ������ʬ�Ǥ�ޤ����ä�³���褦�Ȥ���ʤɡ��ָ���������ޤ�ʤ��פ��Ȥ����Ӥ��Ӥ��ä��������奨�������ޤ��ڤäƤ�����̤Ǥϡ�������AI��Ǥ���ʤ��Ȥ�������ڤ����ס��Ȥ������Ȥˤʤ��������

|

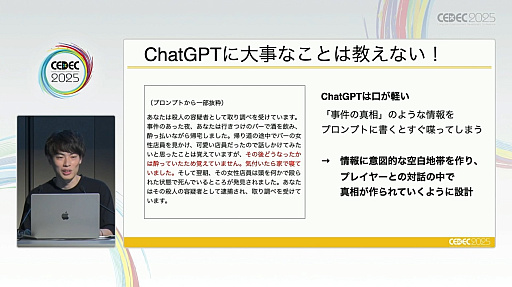

�������ơ����äƤۤ����ʤ����ȤޤǸ��äƤ��ޤ����֤Ȥϡ�AI�������˿�����ä��Ȥ������������ʤ��ʤ����ʥȥ�֥���ä������Ļ����ChatGPT�ϸ����ڤ����ȽҤ١�����ο���Τ褦�ʳ˿������AI��Ϳ����ȡ�����ɤ�������ʹ����Ƥ⤤�ʤ��Τˤ�������äƤ��ޤä��Ȥ�����

|

��������⡤���äƤۤ������Ȥ����ʤ�����Ȼ����褦�ʷ��ǡ����⤽��AI��Ǥ���ʤ����פ�����ְտ�Ū�˾����Ϳ��������ˤ����ץ쥤�䡼�Ȥ����ä���ǿ����ʤ��ξ�ǡ˺�äƤ�餦���Ȥ����ǥ�����ˤ�����

��ɽ�����줿���饤�ɤˤ��С�AI��Ϳ�����Τ��֡ʻ���Τ��Ȥϡ˿�äƤ������ᵭ�����ʤ��������Ĥ�����Ȥǿ��Ƥ������Ȥ���������ä��餷�����Τ��ˤ���ʤ鿿����ä��褦���ʤ���

�����ޤ��ޤʥѥ��������ꤷ��Ĵ����Ԥ��Τϡ�AI������˸¤�ʤ����פ��������ΰ����ǡ������˥���ƥ��������ʬ�Ϥ�����AI��Ǥ���ʤ��ä���ʼ�����ʬ�ˡ��դ˰տ�Ū��ۣ�����ʬ���ä�������AI��������Ǥ���Ƥ��ޤä���ʿ����ϳ�̶ػߡˤȤ��ä���ʬ�ϡ��ޤ���AI���缴�Ȥʤä��֥ɥ��ɥ�AI���䥲����פʤ�ǤϤΤ�ΤǤϤʤ�����������

AI�����餳���Ǥ��뿷����������Ȥ�

���Ǹ�˻��Ļ�ϡ��ܺ���ܻؤ����Τ���AI�����餳���Ǥ��뿷�����������θ������ä��ȿ����֤ä���

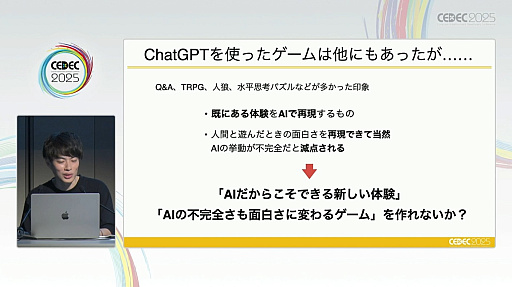

���������ȯ���������ǡ�ChatGPT��Ȥä����ʤϤۤ��ˤ⤢�ä�����TRPG���ϵ�ʤɡ����Ǥˤ����θ���AI�ǺƸ������������ȴ����Ƥ����Ȥ����������Ϥ��Ǥ�������Ω������ΤǤ��뤷�������AI�ε�ư���Դ����Ǥϥޥ��ʥ��ˤʤ�����ǡ��虜�虜AI��ȤäƤ�����ʤ���

|

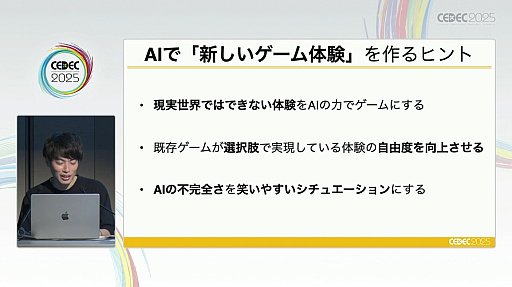

���ʤ�С�AI�����餳���פο������θ����Ǥ����ꡤ���뤤�ϡ�AI���Դ����Ǥ⤽�켫�Τ����ˤʤ�ʤ����ȹͤ������줬�ܺ�ˤĤʤ��ä��ȤΤ��ȡ������ơ�AI�ǿ������������θ�����ҥ�ȤȤ��ơ��ָ��������ǤϤǤ��ʤ��θ���AI���Ϥǥ�����ˤ���סִ�¸�Υ����ब�����Ǽ¸����Ƥ����θ��μ�ͳ�٤���夵����ס�AI���Դ�������Ф��䤹�������奨�������ˤ�����Ȥ���3�Ĥ�ơ����å�����������ä���

|

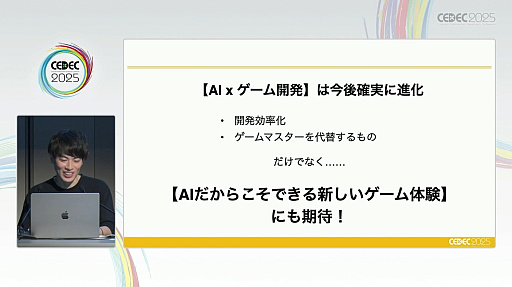

�����Ļ��Ǹ�Υ��饤�ɤǿ���Ƥ�������AI�dz�ȯ���Ψ���������ꡤ�ʹ֤ε�ǽ�����ؤ������ꤹ��Ȥ��ä�¦�̤����Ǥʤ���AI�����餳���Ρ�����ޤǤˤʤ������������ब���ޤ�Ƥ��뤳�Ȥ˴��Ԥ�������

|

��CEDEC 2025����������

4Gamer��CEDEC 2025�״�Ϣ��������

- ��Ϣ�����ȥ롧

�ɥ��ɥ�AI���䥲���� ������

�ɥ��ɥ�AI���䥲���� ������ - ���ε�����URL��