ニュース

「R-Type Delta: HD Boosted」,パッケージ特装版/豪華版に付属の公式ファンブックに収録される,原作PS版R-TYPEΔ開発者インタビューを一部先行公開

|

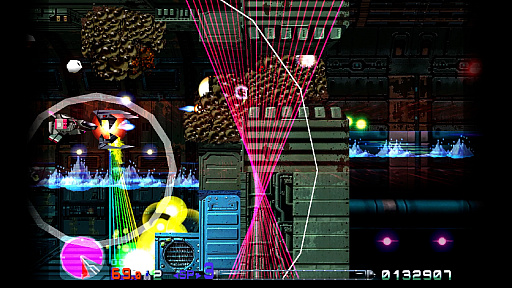

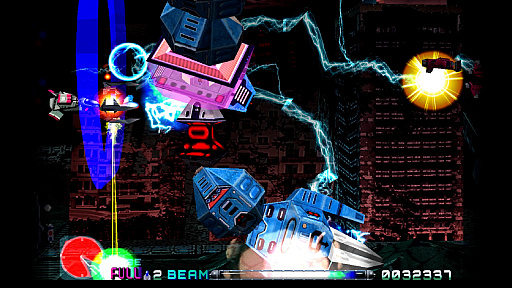

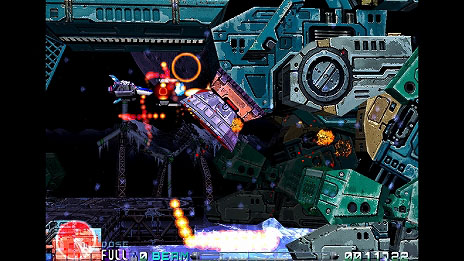

R-Type Delta: HD Boostedは,1998年に登場した「R-TYPEΔ」のリマスター版だ。

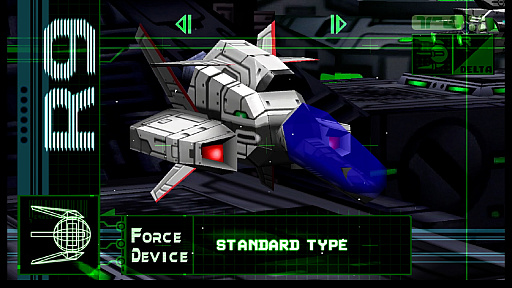

R-TYPEΔは,ショット長押しでエネルギーをためて放つ強力な「波動砲」に,完全無敵の兵器「フォース」での攻撃と防御といったR-TYPEならではの要素に加えて,フォースに触れた敵と敵弾のエネルギーを吸収して発動可能となる,全方位攻撃「Δ-ウェポン」を搭載する。

攻略法の異なる3種の「R」戦闘機を使って,生物や兵器と融合し襲い来る敵「バイド」を殲滅していく。

|

|

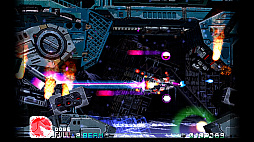

R-Type Delta: HD Boostedでは,グラフィックスをHD化し,60fpsに対応。オリジナル版のグラフィックスにも切り替え可能なほか,比率を維持したまま画面の左右部分を拡張表示する画面モード「EXPANSION」を実装する。

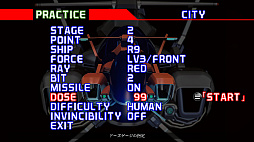

さらに,強化状態などを細かく設定し,任意の場面から始められる練習モード「PRACTICE」が新たに搭載される。

|

|

|

|

|

また,「R-TYPE II」「イメージファイト」の楽曲を手がけた作曲家・石田雅彦氏,R-TYPEΔのサウンドを生み出したUSP(アンリミテッド・サウンド・プロジェクト),Amiga/C64版R-TYPEを手がけたChris Huelsbeck氏といった,歴代R-TYPEシリーズのBGMを手がけたアーティストによる新規アレンジBGMが収録される。

|

|

PS5/Switch向けパッケージの特装版(税込1万2650円)には,ゲーム本編に加えて,サウンドトラックCDや公式ファンブック,布ポスターが特装版BOXに同梱。豪華版(税込1万9800円)には,特装版の内容に加えて,メタリックアートミニポスター9種セット,メインビジュアルレンチキュラー,アイレムファンクラブ会報誌「ドラゴンフライ」復刻版が付属する。

|

|

開発者インタビューでは,ディレクターの北 浩也氏(ロケットリョコウ),プランナーの九条一馬氏(グランゼーラ),プランナーの山田誠司氏(アイレムソフトウェアエンジニアリング),チーフデザイナーの喜多浩太郎氏(K2-STUDIO),プログラマーの伊藤貴康氏(グランゼーラ)が,PS版R-TYPEΔ当時の開発コンセプトやタイトル決定の経緯,従来シリーズとの違い,音楽制作の工夫,開発の苦労話などを語っている。

「R-Type Delta: HD Boosted」公式サイト

R-TYPEΔ開発者インタビュー

|

※写真左から順に、D・E・L・T・Aのポーズで撮影!

プランナー 山田 誠司氏(アイレムソフトウェアエンジニアリング)

チーフデザイナー 喜多 浩太郎氏(K2-STUDIO)

ディレクター 北 浩也氏(ロケットリョコウ)

プランナー 九条 一馬氏(グランゼーラ)

プログラマー 伊藤 貴康氏(グランゼーラ)

※肩書は開発当時のもの。( )内は現在の所属。

※記事中のゲーム画面写真は新作『R-Type Delta: HD Boosted』のものです。

※当記事では、1998年のオリジナル版を『R-TYPE Δ』と表記し、2025年新作のリマスター版を『R-Type Delta: HD Boosted』と表記しています。

── まず、はじめに皆様の自己紹介をお願いいたします。

北氏:

北 浩也です。『R-TYPE Δ』(1998)のディレクターを担当しました。全体的なディレクション以外はステージ3、5、7と、自機まわりの仕様を手掛けていました。

九条氏:

九条一馬です。僕は『Δ』ではプランナーでした。スクロールとか、タイトル周りとかのゲームシステムの仕様を手掛けました。ステージは、1、4、6の担当です。あと、取説も担当しました。

山田氏:

山田誠司です。私は3番目のプランナーをやりました。担当はステージ2です。サウンド系の担当もしてまして、サウンド制作会社USPさんが制作したBGMのデータの管理をしたり、効果音の管理をしました。効果音は一部、私が制作したものもあります。

喜多氏:

喜多浩太郎と申します。チーム内に北と喜多の二人の「きた」がおりまして(笑)。 『Δ』がポリゴンでの初めてのゲーム制作となりました。スタッフロールにはデザイナーが3人いて、私はチーフデザイナーとなっていますけれども、ほぼ私が担当しました(笑)。背景からオブジェクトからボスまで手掛けています。

伊藤氏:

伊藤貴康です。『Δ』ではプログラム担当でした。

タイトル決定の経緯

── 企画の成り立ちからお伺いします。R-TYPE 4ではなく『R-TYPE Δ』というタイトルにした経緯をお聞かせください。

九条氏:

社内で承認を取るときはわかりやすく『R-TYPE4(仮称)』と企画書に書いてプレゼンしましたけど、北さんはこのタイトルで行く気はなさそうでしたね。

北氏:

うん。当時『パラサイト・イヴ』という小説があって。「パラサイトでイヴって何?」みたいにちょっと引っかかるところがあって、影響を受けて最初は『R-TYPE EVE』という企画書を書いたんです。

九条氏:

流行に敏感な人なんですよ(笑)。

北氏:

それまでシリーズは『R-TYPE III』(1993)までは出てたんですけど、これから作るゲームは『R-TYPE 4』のようなナンバリングではない名称にするという考えが最初にありました。『4』にするのは何か違うな、という感じはずっと思っていました。タイトルの意味、経緯……それはもう「ポリゴンだから」という理由ですね。最終的にポリゴンの基本である三角形から『Δ(DELTA)』になりました。

九条氏:

ギリシャ文字で、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタで4番目の文字だから、という理由もあるんですよね? Δは形も4に似てるし、そういう奥深い理由とか……。それに気づいたとき、北さんスゲえー! って。二重三重に意味が重なってるんだ〜! って(笑)。

北氏:

いやいや、持ち上げんでいい(笑)。Δが4番目というのは……たまたま。

山田氏:

たまたまですか!?

北氏:

それよりもロゴデザインの素晴らしさよ。普通ならΔと言われたら直角三角形か二等辺三角形を思い浮かべるじゃないですか。それが三辺の長さが微妙に違う絶妙な形になってたのがすごくかっこいいなと思いました。数字の4っぽくも見えて。あれ黄金比なのかな? デザインしたのは喜多さんだったよね?

喜多氏:

黄金比。そうです。かっこいいんです(笑)。

|

開発コンセプトと、過去作品との違い

── 『Δ』制作にあたり、最初に掲げられたコンセプトはどのようなものでしたか?

北氏:

企画は最初に、ポリゴンがありき、3Dありき、でした。とにかく「まったく新しいR-TYPEを作ろう」と。ちょうど当時ポリゴンを使ったシューティングが結構出てきていまして。いろんなゲームを見ていて、地形との接触がわかりにくくなるのはわかっていた。なので『Δ』では地形との接触でミスになるというルールは外そう、という考えはあったような。

九条氏:

そうでしたっけ? でも開発初期は地形に当たるとやられてましたよ。北さんのおっしゃったとおり「ポリゴンで作る3DのR-TYPE」という前提条件はあったものの、最初は僕らに「R-TYPE のルール」を変える度胸がなかったんです。それで作ってる過程でポリゴンでシューティングゲームを作る上でドット絵の時とは同じように進められないところが出てきたんです。地形の話にしても、影やエフェクトを出して地形との距離を分かりやすくしようと対処しようとしたけど、それでもやはり解決にならなかった。そこで北さんが「地形にあたってもやられないようにしてみてくれるか?」って伊藤さんに指示したんですよ。そうやって一つ一つ問題に向き合いながら作っていった印象です。

── やっぱり『Δ』を触ってみると、シリーズの入門用に最適と私は本当に感じます。新基準という感じがします。

喜多氏:

アーケードと家庭用の違いは結構大きかったと思います。

|

テンタクルフォースの原点は、Xマルチプライとドラゴンブリード

── 『Δ』で新しく登場した自機「RX アルバトロス」と「R13 ケルベロス」について、誕生秘話などありましたらお聞かせください。

九条氏:

僕は、『R-TYPE III』の、フォースが選択できるという仕組みは結構いいなと思っていました。だから『Δ』ではフォースと一緒に自機も選べるようにしました。機体選択を取り入れたのは、機体ごとに機能も見た目も大きく変えられますから。家庭用なので隠し機体を入れたかったというのもあります。企画書に、1号機は昔の機体で遊びたい人向けにR9。3号機(R13 ケルベロス)はワイヤレスのフォースにあえて線を付けたらかっこいいかなと思って、斧みたいなカギ爪を付けたアンカーフォースの原型を企画書に載せました。この時点で2号機(RX アルバトロス)のネタがなかったので北さんに相談したところ、「触手」って即答されて、そのまま企画書に反映しました。

北氏:

あのー、触手はあれですよ。『Xマルチプライ』(1989)から。……話は少しズレますが、『Xマルチプライ』は開発最初期はアクションゲームだったのはご存知ですか?

九条氏:

僕が聞いたのは、看護師と医者が注射器でバイキンを撃つゲームだったというもの。

北氏:

うん。『魔界村』みたいな感じ。対面で地面と天井があって、看護師と医者が進むんです。すごい斬新なゲームでした。天井に相手がいて、2人協力して戦うというゲーム。でもそれが全然ダメだったんですよ。ロケテストまで行ったのかな? もうダメで、先輩の担当プランナーがガックリしてたのを覚えています。それで、当時は横シューが花形のジャンルだったので、この企画もシューティングに変更しようと、その先輩が言ったんです。そのときに触手の案を出したら、めちゃくちゃ気に入ってくれて、即採用になったんです。それともうひとつ、同じような動きのドラゴンのゲームがありまして。

九条氏:

『ドラゴンブリード』(1989)ですよね。『Xマルチプライ』の触手の動きを『ドラゴンブリード』に持っていったんでしょ?

北氏:

違う。『ドラゴンブリード』のほうが先なんだよ。

九条氏:

あ、逆なんだ。

北氏:

本社大阪が企画、北陸開発室(石川)でプログラムをやってた。それでプログラマーさんに「これどうやって動かしてるんですか」って聞いたら「各関節に相当する部分の角度に制限をつけたらこういう動きになる。そこから逆算すると、こう斜めに回る」って教えてくれて。「この人天才やわ」と思いましたもん。そこを拝借したのが『Xマルチプライ』でした。

── 『ドラゴンブリード』→『Xマルチプライ』→『R-TYPE Δ』と、つながっているのですね。

|

北氏:

工夫といえば、R13ケルベロスのアンカーフォース。あれについているワイヤーを振り回せるところですね。あれ気づいて使ってくれた人いたのかな。

── めちゃくちゃいましたよ! 超ビギナー向けの親切機体でした。

|

九条氏:

開発中はワイヤーであんなに当たり判定取って大丈夫かな、とか言ってたなぁ。

北氏:

ぶっちゃけた話、ケルベロスのほうこそバランス取れなかったと思っていて、アンカーフォースはやっぱ強いなあと思って、一回威力を下げたこともありました。そうしたら、めっちゃつまんなくて、いやこれは強くてもいいんだ、と強くした覚えがあります。

── ワイヤーで消せる敵弾もあったので防御しやすくて。

北氏:

ショットで潰せる弾はワイヤーで消せますからね。

|

伊藤氏:

あんなにエフェクトを出して処理は大丈夫なの? という話もありました。

九条氏:

悪役みたいなキャラクターがいてもいいよね、という狙いからR13ケルベロスは生まれました。13という数字も似合ってる。

シリーズ初の3Dグラフィック 開発秘話

── 『Δ』はシリーズで初めて、グラフィックが3Dポリゴンに変化しました。

喜多氏:

グラフィック面については、『R-TYPE』は、すごく伝説的なタイトルなんですね。リスペクトしつつも、やっぱり時代観に合わせた感じに変えていきたいなという思いが最初からあって、その辺はうまくできたかなと思います。あとは、有機的な感じといいますか、バイドらしいおどろおどろしいモノも、必須と考えていたんですが、ポリゴンでの表現はなかなか難しいものです。でも私なりにそれなりにできたのかなと思います。特に6面。洗練されたうえで、不気味な感じに仕上げられたかな。

|

九条氏:

当時、不思議だったのは、喜多さんがLightWave(3DCGツール)を操作してるところを見たことがないということ。ずっとスケッチブックに絵を描いてた姿の記憶しかない。

喜多氏:

あれは、ちょっと落書きとかね。

九条氏:

「2面の魚とか、こんな感じですかね」って喜多さんがスケッチブックに鉛筆で描いて見せてくれて、僕が「ああ、いいんじゃない?」って返事した後もずっとスケッチブックに絵を描いてたはずなのに、翌日にはその2面の魚敵の3Dモデルができてるんです。みんな「いつ作ってるの?」と思ってた。3Dモデルを作るのがいつも早いし、3Dツールに向かっているのを見た記憶がない(笑)。

喜多氏:

当時はポリゴン数が少なかったので、3Dモデル制作は簡単にピャっとできちゃったからでしょうか。どちらかというとテクスチャのドットを描いてる時間のほうが長かったかもしれないですね。3Dのポリゴンモデルといえども、テクスチャはドットで描いて貼り付けてる感じですね。

伊藤氏:

『Δ』開発のときは基本的に各ステージのプランナーさんが仕様書を書いてくれて、当然プログラマーの僕のところにも仕様書がくるんですけど、僕はそれらをほとんど読むことがなかったんですよ。仕様書に書かれている要素を喜多さんが読み解いて、分解して、ポリゴンで動かすための仕様書にしてくれていたんです。「ロボットを歩かせる」とか「ここを動かす」などの指示があったら、喜多さんが「クルって回ると、反動でこうなるだろう」とか、具体的に分解して動きをつけていきましたね。当時は、ポリゴンのモデル制作ツールまではあったけど、アニメーションを作るツールはなかったので、データを手作業で作っていました。

喜多氏:

今の3Dモデルツールは、デザイナーがアニメをつけられて、例えば変形の仕組みまですぐ作れる。でも当時はそんなツールは無かったんですよ。ロボットとか生物の動きとかは、パーツに分けて「こう動かしてほしい」とプログラマーに伝えることしかできない。ある程度こう動かしたいっていうイメージはありましたが、曖昧な指示のところの動きは全部こちらで決めていました。あとはもう全部、プログラマーにうまいことやってもらった。

── 先ほど、地形との衝突でのミスをなくした話が出てきましたが、アイレム初の3Dポリゴン表現のシューティングということで3Dの映像で2Dのゲーム性を表現する上で難しかった点が多々あったかと思います。

喜多氏:

グラフィック的に言えば、2Dから3Dになった時点で、アイレムの昔の『R-TYPE』やそれ以降の細かなアニメーション、厳密なアニメーションをやろうとしても無理でした。例えばアイレムのゲームの場合、爆風の表現は細かく散ってフワっと消えるんですけど、あんなのは3Dではできない。加えて、それを3D画面で2Dで表示してもすごい平面に見えます。だから、ポリゴンでどこから見ても空間は感じられる背景、というのに結構力を使ったと言いますか、そうせざるを得ませんでした。フォースも発光系の球体に変えるとか。その辺の変化はかなりやったなと。

北氏:

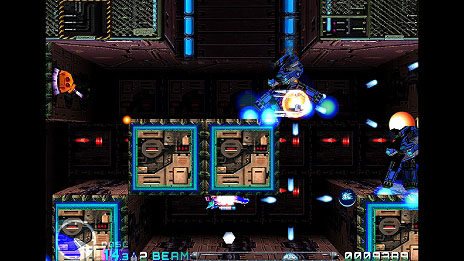

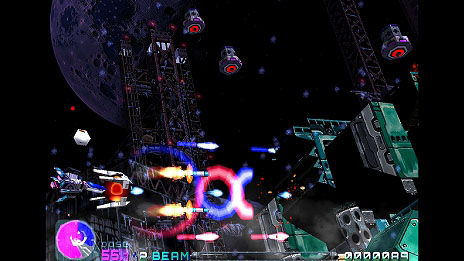

あとはステージの途中での演出には、とにかくカメラアングルの変更などで大胆な3D的な演出を取り入れているのですが、それはゲーム性を絶対に壊さないものである事、を徹底してました。

|

| ポリゴンならではのアニメーション演出の一例。巨大なコンテナが着水したときの水しぶきが背景にも広がり、空間を感じられる描写となっている。 |

|

| 上空から迫る敵弾を映すようにカメラが一瞬、見上げるようにティルトするシーン。カメラが動いている間は敵弾は自機に及ばず、3Dならではの演出が、ゲーム性を損なうことなく展開する。 |

山田氏:

ステージ1はカメラがグルグル回っていて派手でしたね。

── 発売当時、ゲーム誌のレビューではステージ1の派手な演出に言及されることが多かった記憶があります。アーケードゲームのシューティングはステージ1が派手な作品が多いので、そういったところを意識してたのかなと思いました。

九条氏:

アーケードゲームを作っていた時に教えられたのは、とにかく1面は力を入れて作ること。プレイヤーは興味を持ってくれなければ、その時点でゲームをやめてしまうので。あとは初めてポリゴンで作るゲームなので、とにかく立体感というか奥行き感を打ちだそうと思っていました。ステージ初めのカメラワークとかもそうですね。それがシューティングとして良いかどうか一旦置いて、とにかく掴みの良いものにしたかったという狙いはありました。

北氏:

だから1面は絶対に九条にやって欲しかった。

九条氏:

そういえばステージ1を担当することになった時に、舞台は宇宙じゃないところから始めていいですかって、北さんに尋ねました。とにかくお約束的に宇宙から始まるのが嫌だったんです。街から始めたかった。

北氏:

それはずっと言ってたね。

九条氏:

街から始めたかった理由は二つあって、ひとつはビルは比較的構造が単純で少ないポリゴン数で立体感が出るものだったということ。もうひとつは、皆がRでの戦いが身近に思えるような場所から始めたかった。R-TYPEの時代設定で言えばもっと未来の街にしなきゃいけない。だけどそれだと感情移入しにくいので通勤通学路の上でR9が戦ってるみたいな感じにしたかったので、現代風の街を舞台として作らせてもらったんです。

|

こだわりのサウンド演出

── 音楽は、なにか明確な方向性や狙いがあったのでしょうか。

山田氏:

まず一番最初にディレクターの北さんとプロデューサーさんとで、音楽制作会社のUSPさんに行ったんですよ。

九条氏:

基本的には各ステージ単位でプランナーがUSPさんに「こんな感じで」というのを伝えて作ってもらっています。僕は「BGMっぽくないBGMにして」と伝えて困らせてしまってました。ステージ4では「パイロットの呼吸音とか入れましょう」と提案していただき、入れてもらいました。

山田氏:

大きなこだわりとして、今までのR-TYPEにとらわれずに、ステージのイメージ重視のBGMにしてほしい、ということが大前提であったんです。

── 『Δ』の曲はループ曲ではなく、始まりがあって終わりがある曲になっていました。ステージを一つの物語で組み立てているような印象も受けました。

山田氏:

音のこだわりをいっぱい入れたいなと考えたんです。実践できたこととしては、ステージの進捗に合わせて曲の展開を変えていくといった演出があります。

九条氏:

水の中に入ったら曲切り替えて、という感じもあるよね。

山田氏:

最初は水の中に入ったら効果音だけ反響させる、ということはできていたんです。そうしたら九条さんから「せっかくだから曲も変えられない?」みたいな意見が出てきまして。実際に、どうやってやるんだろうと。プログラマーに可能かどうか尋ねたところ、これは他社さんの作品になっちゃうんですけど『パラッパラッパー』が同じような処理をしていたそうなんです。複数のチャンネルで音楽を同時進行させて、実際の出力はそのうちのひとつのチャンネルだけ。展開によって出力するチャンネルを切り替える手法。「あっ、それだ!」と思って。サウンドを担当しているUSPさんに、「こういうことをしたいんです」と発注したら、ふさわしい音楽を作ってくれました。同じ曲なんですが、水の中に入ったら別の鳴り方になる感じで。

── シューティングの演出としては、新しかったですね。追随する作品も見られなかったと思います。

|

当時の処理落ちは演出? 仕様?

── 原作のPlayStation版『Δ』ではいくつか処理落ちが発生して、ゲームスピードが遅くなる場面があります。3面が顕著ですが、意図的な演出で重くしたり、あるいは、処理落ちをしている前提でゲームバランスがとられていたり、ということはありますでしょうか?

北氏:

それ、絶対ないです。

伊藤氏:

処理を早くすることはあっても、遅くすることはないですね。

九条氏:

調整しても処理落ちが解消しきれなかったですよね?

北氏:

処理落ちしていたのは、それが当時の限界だっただけ。 わざとそんなことをする邪道なことはないですよ。移植作では同じ攻略ができるように意図的にそうすることはあり得ますけどね。当時新作で意図的に処理落ちを入れたということは、ゲームの神様に誓って絶対にないです。処理落ちをしていない状態が、本来作りたかった正しい姿です。

|

開発を振り返って

── 『Δ』の開発を振り返って、いかがですか?

北氏:

全部やり切った感がありましたね。やり切ったというのは「最高点に到達」ということじゃなくて、「自分の限界までやった」という感じですね。年齢的なものがあるのかもしれないんですけど。今回のリマスター版の件で、当時作った『Δ』を改めてみて思ったのですが、すごい作り込みですよね。もう自分には二度と作れないだろうなという気さえします。

九条氏:

制作時は本当に「ポリゴンで、『R-TYPE』を作ろうというだけでしたね。その後に続くシリーズのことなど考える余裕もなかったように思います。とにかく、制作時は「これでいいのかな」と、思いながら作っていましたから。目の前のことで必死でした、だから、完成して発売されたあとに他のゲーム会社の人から「プレイしたら思ったより『R-TYPE』になってた」と言われたのには安心しましたね。結果的には『Δ』が新しい『R-TYPE』を作れるようにしてくれたと思います。道が開けた。その5年後に『R-TYPE FINAL』を世に出し、さらに『R-TYPE FINAL 2』『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』も作れて。ましてや20数年後に関心を持って『Δ』をリメイクしてくださる人たちが現れるとも思ってなかった。

山田氏:

イベントなどの場で、『R-TYPE』シリーズをやってましたという声はよく聞くんですけど、結構『Δ』の割合が多いなって思います。そこはやっぱり家庭用で出た、というのがあるのかもね。

喜多氏:

『Δ』だけじゃないですけど、アメリカのイベントとか出たりすると、『R-TYPE』ファンの方が、ちゃんとファイルに『R-TYPE』のファンアートを持ってきて、こんなの描いてるんですよと見せてくれる。けっこう知られてるんだなぁ、と感じます。分け隔てなく、初代から『Δ』まで繋がっていってるんじゃないかなと思います。

伊藤氏:

『Δ』は、はっきり言ってプログラム的な面では、そんなに難しいことをしていないんですよ。シューティングゲームですから。どちらかというと、喜多さんから上がってきたデータに動きをつけたりする作業のほうが楽しくて、という思い出ばかりで。

── 最後に、『R-TYPE Δ』のファンの方々に向けて一言お願いします。

北氏:

では代表して私が。今まで忘れずにいてくれたファンっていうのは我々にとって本当にありがたい存在です。ここまで長く愛してくれたことが本当にありがたいです。どうか『Δ』を楽しんでください。子供の代まで伝えてください(笑)。今回『HD Boosted』が出ることで『R-TYPE』と、そしてシューティングが、いままで以上に多くの人に知ってもらいたい。広がっていってほしいです。

- 関連タイトル:

R-Type Delta: HD Boosted

R-Type Delta: HD Boosted

- 関連タイトル:

R-Type Delta: HD Boosted

R-Type Delta: HD Boosted

- 関連タイトル:

R-Type Delta: HD Boosted

R-Type Delta: HD Boosted

- 関連タイトル:

R-Type Delta: HD Boosted

R-Type Delta: HD Boosted

- 関連タイトル:

R-Type Delta: HD Boosted

R-Type Delta: HD Boosted

- この記事のURL:

キーワード

- PC:R-Type Delta: HD Boosted

- PC

- シューティング

- SF

- TAKE×0FF

- シティコネクション

- シティコネクション

- プレイ人数:1人

- 日本

- PS5:R-Type Delta: HD Boosted

- PS5

- Xbox Series X|S:R-Type Delta: HD Boosted

- Xbox Series X|S

- Nintendo Switch:R-Type Delta: HD Boosted

- Nintendo Switch

- PS4:R-Type Delta: HD Boosted

- PS4

- ニュース

- 編集部:簗島

(C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. (C)Clear River Games. (C)CITY CONNECTION CO., LTD.

(C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. (C)Clear River Games. (C)CITY CONNECTION CO., LTD.

(C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. (C)Clear River Games. (C)CITY CONNECTION CO., LTD.

(C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. (C)Clear River Games. (C)CITY CONNECTION CO., LTD.

(C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. (C)Clear River Games. (C)CITY CONNECTION CO., LTD.