企画記事

初代「ドラゴンクエスト」から「II」までに起こった劇的な進化を考察。わずか8か月の短期間でシリーズの基礎が固まった

|

本作は,2024年に発売されたHD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」に続くロト三部作のリメイク作だ。1986年に発売された「ドラゴンクエスト」(以下,DQI)と,翌1987年に続編として発売された「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」(以下,DQII)のグラフィックスやシステムを大幅に強化し,新たなシナリオを追加したうえで,1つのパッケージにまとめている。

「DQI」と「DQII」に関しては,1993年にスーパーファミコン向けのリメイク作品として「ドラゴンクエストI・II」がリリースされた。1999年には同作をベースにしたゲームボーイ用ソフト「ゲームボーイ ドラゴンクエストI・II」もリリースされている。

だが今回のHD-2D版では,ドットと3DCGを融合させたような「HD-2Dグラフィック」を採用しただけでなく,「DQI」では複数モンスターとのバトルが展開され,「DQII」ではサマルトリアの王女がパーティメンバーに加わるなど,かつてのリメイク作を大幅に上回る進化が大きな特徴だ。「DQI」の発売からから40年近く経過し,技術が進歩したからこその変化と言えるだろう。

だが,そういった視点で見ると,原作の「DQI」から「DQII」への進化はすさまじいものがある。何せ両作の発売日の間は約8か月しかない。にもかかわらず,グラフィックスやシステム面で大幅な改修がなされて,後に続くシリーズ作品の基礎を固めたのだ。いくら当時のゲーム開発が今よりずっと小規模だったとはいえ,これは驚くべきことだろう。

|

というわけで今回は,HD-2D版の発売を記念して「『DQI』と『DQII』の間でどんな進化が起こり,後のシリーズ作にどう影響を与えたか」を検証してみたい。原作の経験者は当時を思い出しつつ,未経験の世代はそんな時代もあったのだと感じながら楽しんでもらえれば幸いだ。

なお,本稿制作にあたってのプレイとスクリーンショットの撮影には,Wii用ソフト「ドラゴンクエスト25周年記念 ファミコン&スーパーファミコン ドラゴンクエストI・II・III」に収録された,ファミコン版の「DQI」と「DQII」を使用している。

|

明日発売のHD-2D版「ドラゴンクエストI&II」は,原作と何がどう違う? 事前情報から判明している新要素と変更点をまとめて紹介

HD-2D版「ドラゴンクエストI&II」が,2025年10月30日にリリースされる。原作であるファミコン版から大きく変化している本作だが,具体的に何がどう変わったのか,把握し切れていない人は多いだろう。そこで,事前に公開された情報をまとめてみた。

複数キャラによるバトルで,戦略性やリソース管理の重要性がアップ

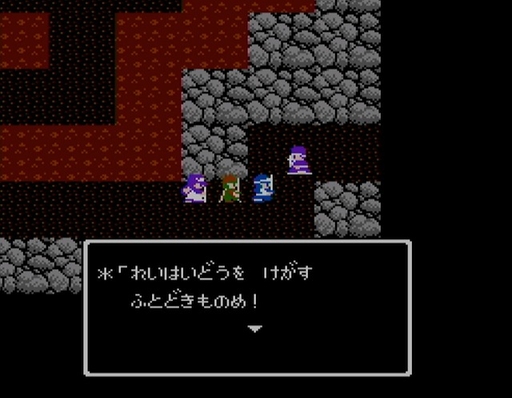

「DQI」から「DQII」でもっとも大きく変わった部分といえば,パーティでの冒険になったことだろう。「DQI」のプレイアブルキャラクターは主人公たる勇者のみだったが,「DQII」ではその子孫であるローレシアの王子とサマルトリアの王子,ムーンブルクの王女という3人になった。

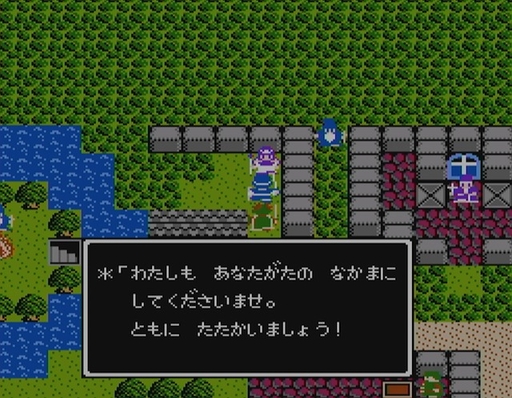

最初はローレシアの王子1人での冒険が展開され,同じ大陸でサマルトリアの王子が,そしてローラの門を抜けたムーンブルク領内で王女が仲間になる。(ローラ姫のイベントを除けば)終始1人で冒険していた「DQI」の主人公と比べれば,劇的に華やかになり,仲間を集める過程を楽しむことができた。

|

仲間の登場によって所持できるアイテムの数は増えたが,その一方で,限りあるお金で誰の装備を購入するのか,1つしか入手できないレア装備を誰に使わせるのか,拾ったアイテムは誰に持たせるのか,回復呪文は誰から使うのか……といった,リソース管理の重要性も高まった。

「所持している武器や防具,アイテムから任意のものを選んで装備する」という概念が生まれたのも「DQII」だ。自分1人での冒険となる「DQI」は,武器や防具は入手した時点で自動的に装備されるシステムとなっていて,コマンドに「そうび」もなかった。

|

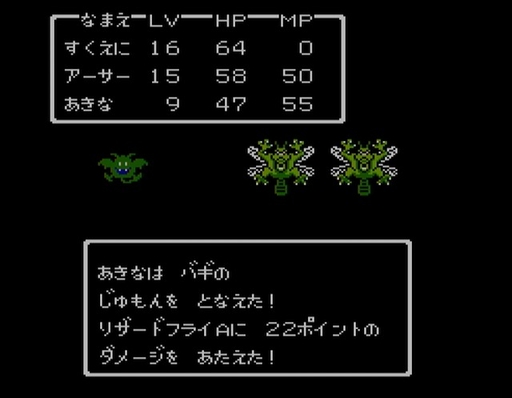

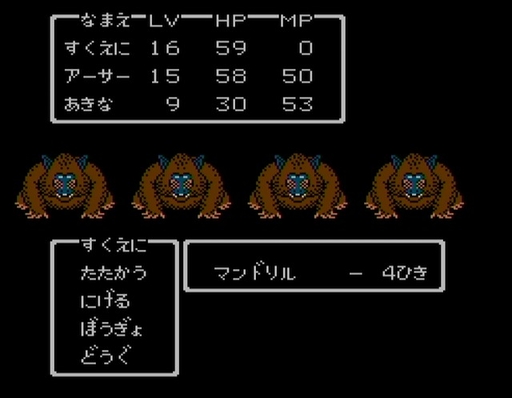

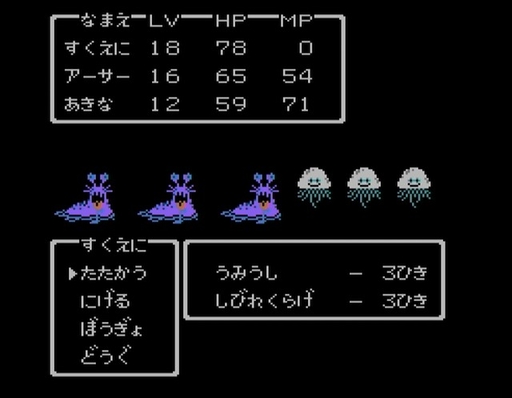

「DQII」ではバトルも様変わりした。「DQI」では,主人公と敵モンスターの1対1,タイマン勝負だったが,「DQII」では主人公の3人パーティに合わせるようにして,敵が徒党を組んで襲いかかってくるようになったのだ。

これにより,敵の出現パターンのバリエーションが大幅に増えたため,危険な敵や一撃で倒せる敵を優先的に攻撃したり,明らかに手強い組み合わせの敵からは逃げたりするといった戦略が求められるようにもなった。

また,「DQII」では,敵が複数になったことで呪文の効果範囲が設定され,単体のみの物理攻撃と大きく差別化されたことも見逃せない。グループ(同じ種類の敵複数体)攻撃の「バギ」,全体攻撃の「イオナズン」といった新たな呪文が登場し,後のシリーズ作品ではバギより強い「バギマ」「バギクロス」,逆にイオナズンより弱い「イオ」「イオラ」などが追加され,攻撃呪文の系統が確立していったのは,シリーズのファンならご存じのとおり。

ただ,「DQII」の時点だと,攻撃呪文は即死効果の「ザラキ」や,自身を犠牲にする「メガンテ」を除くと「ギラ」「ベギラマ」「バギ」「イオナズン」しかなかったため,敵に合わせて呪文を選ぶような場面は(威力の関係から)あまりなかった。どちらかといえば,呪文の使い分けはラリホーやマホトーンなどの補助系呪文で求められたと言えるかもしれない。

|

|

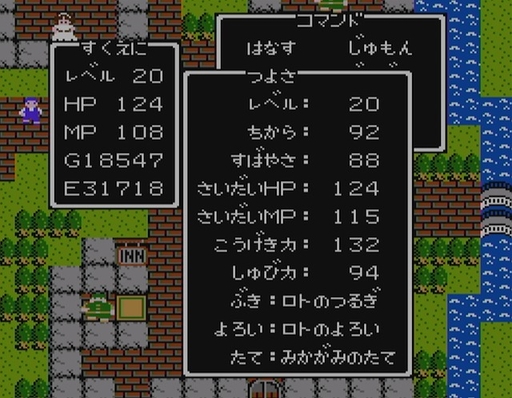

「攻撃の使い分け」という点では,パーティメンバーの特性のほうがより大きく影響したかもしれない。呪文は一切使えないが頑強で物理攻撃力が高いローレシアの王子,呪文が得意だが非常に打たれ弱いムーンブルクの王女,突き抜けた能力こそないが物理と呪文のバランスが取れたサマルトリアの王子という,三者三様の能力をいかに使うかが勝利へのカギとなった。

また,呪文の多くはサマルトリアの王子とムーンブルクの王女どちらか一方のみが使えるものとなっていたため,そこでも個性が強調されることとなった。

「DQII」では,当然ながら出現するモンスターの種類も大幅に増えた。スライムやドラゴンなど,「DQI」から引き続いてのものもいるが,大部分は新登場で,新しい地域に足を運ぶたびに違うモンスターを見ることになった。

もちろん敵が使ってくる呪文には,3人全員が対象となるものもあって,その対処には苦労することに。さらには,「DQI」にはなかった,「つうこんのいちげき」という大ダメージの攻撃を繰り出してくるモンスターも登場して,プレイヤーの脅威となった。

このように,「DQI」から「DQII」にかけては,敵味方とも数の増加によりバトルが一気に高度化し,戦闘にプレイヤーの介入する余地が大幅に増加したと考えられるだろう。

|

フィールドが一気に広がり,グラフィックスも強化

船の登場で冒険の舞台がより多彩に

「DQI」から「DQII」の変化として,ゲームのボリュームが大幅にアップしたことが印象に残っているゲーマーは多いだろう。「DQI」の舞台は,ラダトームを中心とするアレフガルドのみだったが,「DQII」では一気に拡張されて,アレフガルドに加えて複数の大陸(国)がある世界を冒険することになった(ただし,アレフガルド自体の大きさは縮小されている)。まさに世界を股にかける冒険となったのだ。

「ドラゴンクエストの日」記念企画。ロト三部作の舞台「アレフガルド」は,どのように姿を変えていったのか?

5月27日は「ドラゴンクエストの日」ということで,ロト三部作の舞台となる「アレフガルド」の変化に着目した企画記事をお送りする。時代の経過によって,地形や町,そこに住む人々は,どのように変わっていったのだろうか?

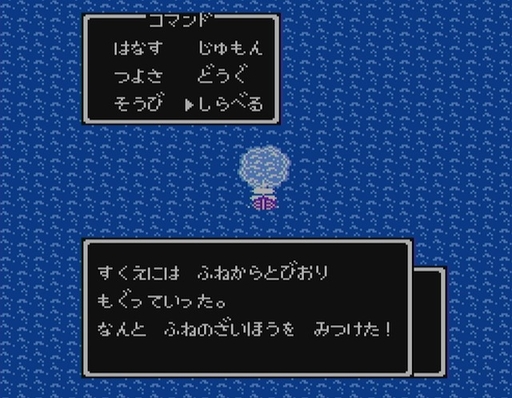

それに応じて,移動手段に船が追加され,海上を移動できるようになった。もちろん海でも,水中が生息域と思われるような敵との戦闘が発生する。また,数こそ少ないが,海上でのイベントが「DQII」の時点で用意されており,これは後の作品でも続いていく。

|

また,一瞬で遠方にワープできる「旅の扉」が登場したのも「DQII」だ。フィールドが広大になったがゆえに,徒歩や船とルーラの移動のみでは進行に影響が出たり,あるいは単調になったりするかもしれないという懸念から生まれたものだろうか。

|

世界が広がれば,自然と冒険の舞台も増える。「DQI」でフィールド以外にモンスターが待ち受ける場所となるのは,いくつかの洞窟(地下)と,廃墟となったドムドーラの町,ラストダンジョンである竜王の城程度だったが,「DQII」では「塔」が初登場し,地下方向へ冒険を進めるだけでなく,上に登っていくシチュエーションが用意された。

迷路のようなフロアを進む点では,洞窟も塔も同じなのだが,周囲が土で埋まっている洞窟と違い,塔では場所によって「途中で飛び降りる」ことが可能。そして,これを利用した仕掛けも用意されている。「風のマント」を使って川の対岸に移動する(飛び降りる)イベントが強く印象に残っているプレイヤーは多いだろう。

|

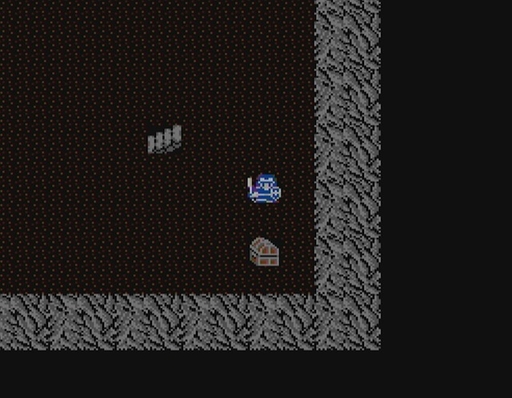

「DQII」ではフィールドのグラフィックスも強化されている。もっとも目を惹くのは,地上と海が接する部分にさざ波が描かれ,海岸線が表現されるようになったことだろう。これによって,直線的で単調な,いかにもゲーム然とした見栄えが改善された。

「海岸線」と書いたように,このさざ波は川と地上が接する部分にはなく,結果的に海と川の違いを表現している。だが実を言うと,続編の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」(以下,DQIII)では,川にもさざ波が描かれるようになったので,それを踏まえるとなかなか興味深い演出だ。

|

|

グラフィックスの違いはもちろんこれだけではない。前述のように塔が新たに登場したので,そのシンボル(アイコン)が追加されている。また,「DQI」では階段のアイコンが流用されていたほこらのシンボルにも専用のものが用意され,城や町を表すシンボルも,より大きく迫力があるものになるなど,描写にメリハリが生まれている。

|

|

|

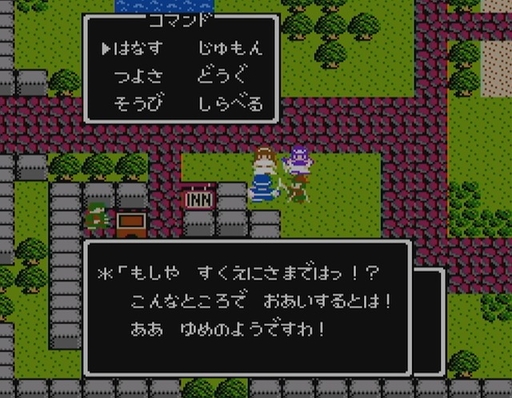

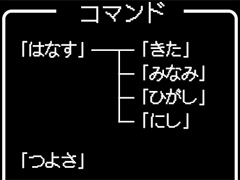

ただ「DQII」のグラフィックス面における進化でもっとも大きいのは,「4方向のキャラクターグラフィックスが用意された」ことではなかろうか。今でも話題に上がることがあるが,「DQI」では主人公を含むすべてのキャラクターのグラフィックスは,ゲーム容量の関係なのか,正面を向いたものしか用意されておらず,主人公はずっと“カニ歩き”で冒険していたのだ。

当時のファミコン向けソフトはシンプルなグラフィックスのものが多かったが,それでもキャラクターが動き回るアクションゲームが主流だったせいか,キャラクターの向きに応じたグラフィックスが用意されるのは普通のことだった。「DQI」のカニ歩きは,RPGならではの思い切った仕様だったのかもしれない。

ともあれ,「DQII」では主人公たち以外にもさまざまな方向に合わせた表示パターンが用意されたので,カニ歩きは「DQI」固有の特徴となった。また後述するが,キャラクターに「向き」が設定されたため,話しかけるたびに方角を選ぶといった面倒な操作も,「DQII」以降は必要なくなっている。

|

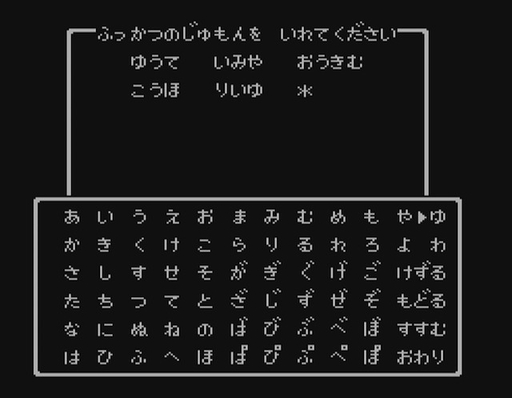

以上のように,ビジュアルとシステムの両面で,「DQII」では世界そのものの完成度が大幅に向上した。だが,システムが高度になったために,ゲームの進行状態を保存するパスワード「ふっかつのじゅもん」の文字数が「DQI」の20字から一気に増加し,最大52文字に。写し間違いが多発して当時のゲーマーを悩ませることにもなった。

ゲームの難度が高かったことで知られる「DQII」だが,こういったゲーム外の“敵”も,クリアを阻む要因になったことは,当時を知るプレイヤーなら身にしみていることだろう。

|

「DQI」から「DQII」の間で“なくなって整理されたもの”

ここまでは主にDQIからDQIIで「ゲームに追加されたもの」を挙げてきたが,実は「整理・省略されたもの」も少なくない。次はこちらに焦点を当てよう。

|

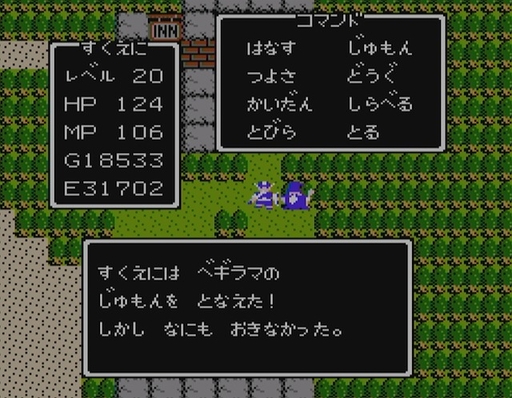

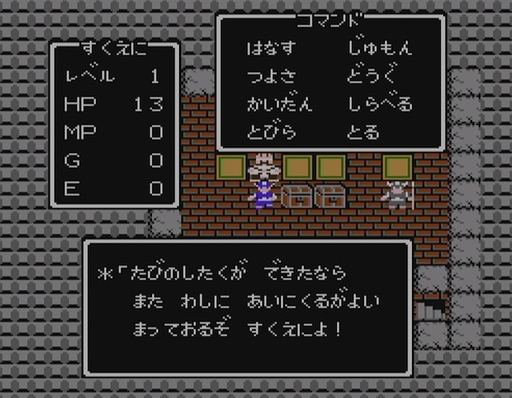

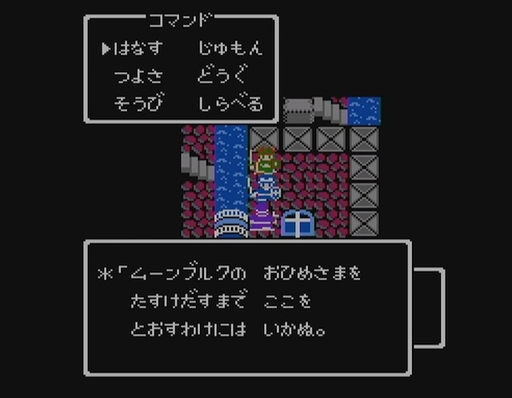

まず前述したように,コマンドがかなり整理されている。「DQI」の移動中コマンドは「はなす」「つよさ」「かいだん」「とびら」「じゅもん」「どうぐ」「しらべる」「とる」の計8個が用意されているが,このうち足下のアイテムを取得する「とる」,階段を利用して別のフロアへ移動する「かいだん」,文字通り扉を開く「とびら」が「DQII」で廃止された。

一見同じようで,実は絶えず進化している!「ドラゴンクエストXI」の発売に合わせて,シリーズにおける“コマンドの変遷”を振り返ってみた

「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」が,ついに本日(2017年7月29日)発売となる。そこで本稿では,シリーズのナンバリングタイトルをプレイし,それぞれのコマンドがどのようなものだったか,振り返ってみた。

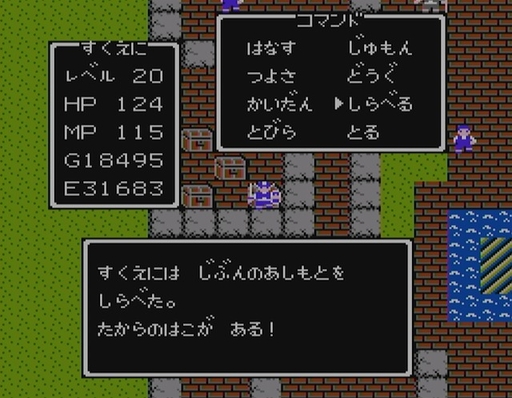

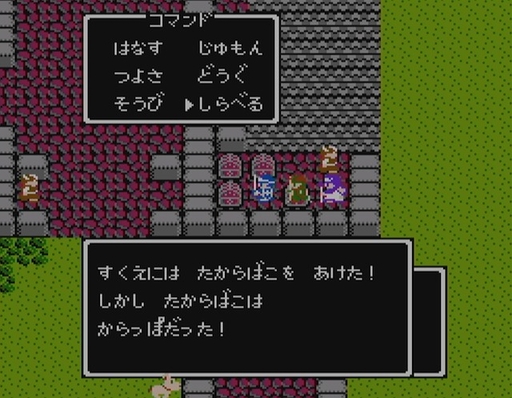

後のシリーズ作品だと,足下の宝箱を開けるには「しらべる」コマンドを使うのだが,「DQI」の時点で「しらべる」を選んでも「たからのはこが ある!」と表示されるだけで,アイテムの入手には「とる」を選ぶ必要があった。しかし「DQII」では「しらべる」が「とる」を兼ねる形に改められ,その後のシリーズ作品で「とる」が復活したことはない。

宝箱を開けるために「しらべる」のは,あまり直感的ではないかもしれないが,「DQI」の「とる」コマンドは実質的に宝箱専用で,使う場面は限られていた。また,「DQI」にはタンスや壺,立て看板といったものを調べる要素もなく,「しらべる」コマンドの出番もやはり少なかった。

そのため,コマンドの分かりやすさを残すよりも,整理するほうのメリットが大きいと判断されたのだろう。

|

|

次の「かいだん」は,「DQII」で「キャラクターが階段のアイコンと重なった時点で自動的に移動する」という,現在にも続く仕組みに変わった。これについては,単純にコマンドを選ぶ手間を省くためだろう。

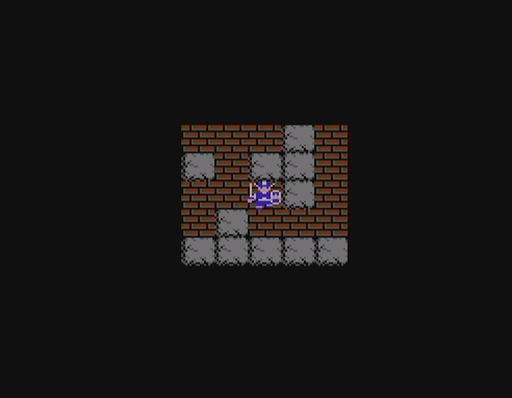

「DQI」を知らない人は「なぜ階段での移動にわざわざコマンドを入力させる必要があったのか?」と思うかもしれないが,これには後ほど詳しく説明するダンジョンの変化が関係していそうだ。「DQI」のダンジョンでは,周囲がまったく確認できない状況に陥る場合があるのだが,そこでプレイヤーが意図しない階層の移動が発生すると,完全な“迷子”になってしまう可能性が高まる。

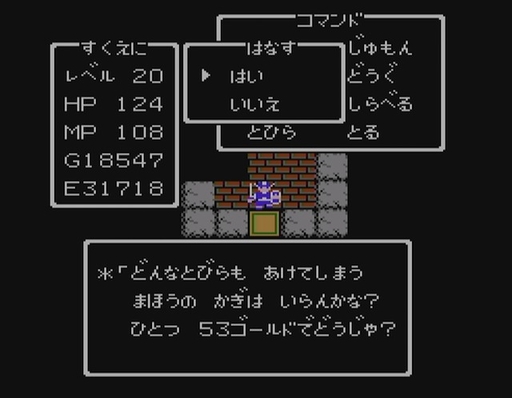

「とびら」は,文字通りに鍵を使って扉を開くコマンドだが,「DQI」の時点で「どうぐ」コマンドから鍵を使うことでも扉を開けることができた。それもあってか,「DQII」では「とびら」コマンドが廃止されたようだ。

だが,「とびら」コマンドは,後の「ドラゴンクエストIV 導かれし者たち」(以下, DQIV)で復活し,「ドラゴンクエストVI 幻の大地」で再び消える(扉に触った時点で,対応する鍵を持っていると自動で開く仕様に)などの紆余曲折を経ている。扉を手動で開く限りは,あった方が便利そうなコマンドなので,捨てがたいところがあったのかもしれない。

なお,「DQI」の鍵は「使い捨てかつ,通常のアイテムとは別扱いで管理される」というものだった。「DQI」で主人公が一度に持てる道具は10個までなのだが,「やくそう」と「かぎ」については,1つの枠で6個までまとめて持てるようになっていたのだ。

|

「DQII」の鍵は通常のアイテムと同じように管理され,使っても手元に残る。「やくそう」は引き続き消費アイテムだったが,まとめて持てる仕様はなくなった。これは仲間が増えてアイテムの所持可能数が増えたことと,呪文による体力回復がより容易になったことが要因だと思われる。

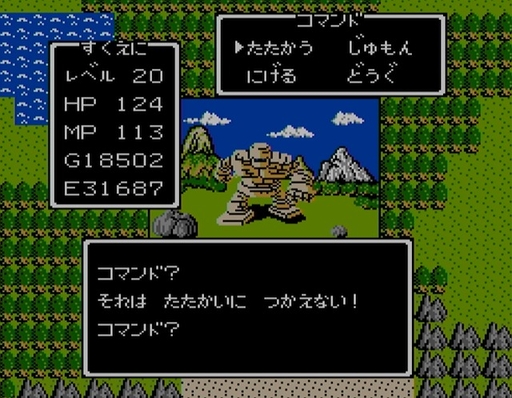

それ以外のコマンドでは,「じゅもん」の仕様が微妙に異なっている。「DQI」では,移動中だろうが戦闘中だろうが,覚えた呪文がすべて表示されるのだ。具体的にはギラやラリホーといった戦闘中の呪文が,移動中でも普通にコマンドウィンドウに並んで,選択できてしまう。

移動中に戦闘用の呪文を選択すると,MPを消費したうえで「しかし なにも おきなかった」というメッセージが表示されるのだが,戦闘中に移動用の呪文を使おうとすると「それは たたかいに つかえない!」というメッセージとともにコマンドがキャンセルされ,呪文を選び直すこととなる。

戦闘での貴重な1ターンが無駄にならないのは嬉しいのだが,どうせなら移動中の戦闘用呪文もキャンセルしてくれれば……と思わなくはない。

|

「DQII」以降はこういったシステム上の無駄が省かれて,純粋に状況に応じて効果がある呪文のみが表示されるようになっている。

また,すでに触れているが,「はなす」を選んだあとに,方向を選ぶ仕組みも「DQII」には存在しない。向いている方角がビジュアルできちんと表示されることで,向きを指定する必要がなくなったからだ。

|

なお「DQI」では,これらのコマンドをRPG未経験のプレイヤーに理解させるため,スタート地点に工夫が凝らされていた。スタート時の主人公は王の間に閉じ込められたような状態で,人に話しかけ,宝箱を取り,扉を開けて階段を降りないと先に進めない……といった,事実上のチュートリアルとなっていたのだ。

その続編となる「DQII」では,そこまでの丁寧な説明は不要であると判断されたのか,比較的自由に冒険を始められるようになった。「DQI」から「DQII」までの8か月間で,当時のプレイヤーにRPGというジャンルの理解が進んだからと言えるかもしれない。

|

「DQII」のグラフィックスが「DQI」から大幅に進化したことは前述の通りだが,その過程で「DQI」から削除された仕様もあった。それが「装備の変更による見た目の変化」だ。

「DQI」の主人公は,装備を何も身につけていない状態で冒険を始めるのだが,武器を購入すると右手に剣を持ち,盾を購入すると左手に盾を持つ。“装備が見た目に反映される”という仕様は時代を先取りしていたように思うが,さすがに装備の種類までは再現されておらず,それがあまり意味がない仕様として削除されることにつながったのかもしれない。

さて,最後になったが,これも「DQI」のみの大きな特徴「何も見えないダンジョン」に触れないわけにはいかない。「DQI」のダンジョンは基本的に真っ暗であり,道具の「たいまつ」か,呪文の「レミーラ」で明かりを灯さないと周囲を確認できなかったのだ。これは日の光が届かない洞窟を演出するのと同時に,見える範囲を制限して探索の歯ごたえを増す狙いがあったのだろう。

|

だが純粋に見づらい,あるいは探索の難度が上がりすぎると判断されたのか,こちらも「DQII」以降では見られない仕様となった。基本的には画面全体にダンジョンの構造が表示され,明るさによって見える場所が変わる仕組みは廃止された(“屋根”のような表示で隠される部分はある)。

だがこれでダンジョンの歯ごたえが低下したわけではなく,マップの大型化や落とし穴の登場,そして前述した嫌らしい敵出現パターンの増加などにより,むしろ難度が上がったと感じたプレイヤーは多かったはずだ。とくにロンダルキアへの洞窟の難しさは,今なお語り草だ。

|

以上のように,「DQII」で省略や廃止された要素は,システムのブラッシュアップやユーザビリティの向上につながっているものが多い。そして,これはあくまで推測となるが,ファイルサイズの削減が目的と思われるものもある。

ファミコン向け「DQI」「DQII」「DQIII」のROM容量は順に64KB,128KB,256KBだという。倍々で増えていったわけだが,それでもドラゴンクエストの進化に容量が追いついていなかったと感じられるのだ。

それがよく表れているのが,「DQI」にあった「戦闘時に表示される背景」が「DQII」で削除され,どんな場所の戦闘でも真っ黒の背景になったことだ。前述のように「DQII」では,海上や塔など戦闘が発生する舞台が増えたため,シチュエーションに合わせたものを用意すると,ROMに収まりきらなかったのではないだろうか。

|

割り切った「戦闘時の真っ黒な背景」は,その後「DQIV」まで続き,プラットフォームをスーパーファミコンに移した「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」から,再び背景が描かれるようになった。

「DQII」の続編である「DQIII」では,オープニングのタイトルロゴや音楽すらないなど,プレイヤーから見ても。容量や表現力を有効活用するために何を追加し,何を省くのかに苦労している様子が感じられた記憶がある。

粗削りだった「DQI」を見直し,今に続くシリーズの基礎となった「DQII」

以上,主にシステム面から「『DQI』から『DQII』の8か月で何が変わったか」を考察してみた。「DQI」の発売当時,家庭用ゲーム機であるファミコン向けにRPGをどう作り,どう楽しむかは,開発側もプレイヤー側もほぼ手探りの状態であったと思う。それゆえに現代から見れば,「DQI」は相当に粗削りで,当時のハード的な制約もあって,実際にプレイするとかなりの違和感を覚える人は少なくないだろう。

|

だが忘れてはいけないのは,「DQI」の時点で「戦闘で得る経験値や装備の変更によるキャラの強化」「会話による情報収集」「フィールドを移動した先でのイベントをこなすことで進む物語」という基本的なRPGの構造は,ほぼできあがっていることだ。

「DQII」ではそんな「DQI」をスケールアップし,新要素によってシステムをより洗練させることで,全体的なボリュームアップとクオリティの向上を狙った。その目論見は(難度など一部の問題はあったものの)成功し,多くのゲーマーはRPGをテレビゲームの新しくて楽しいジャンル,として自然と認知していくことになったのだ。

|

また,シリーズ全体から「DQII」を俯瞰してみると,パーティシステムの導入,個性の違いによる役割の分担,徒歩以外の移動手段の登場,敵の出現バリエーションという概念,呪文の系統化,装備の脱着システム等々,後のシリーズ作品にも継続して採用された要素が多数誕生している。

そうしてみると,ファミコンにおけるRPGの土台を築いた「DQI」,それを拡張してシリーズの骨子(雛形)を作り出したのが「DQII」,とまとめられそうだ。「DQII」は,「DQI」からわずか8か月後に発売されたタイトルだが,後のシリーズ作品に与えた影響は非常に大きく,2作目ながらある種のターニングポイントになったと言える。

|

ドラゴンクエストがゲーマー以外にも広く認知され,いわゆる“社会現象”を引き起こしたのは次回作の「DQIII」だったが,初代に負けないほど非常に意義深い存在が「DQII」と言えるのではなかろうか。

「ドラゴンクエストI&II」公式サイト

- 関連タイトル:

ドラゴンクエストI&II

ドラゴンクエストI&II

- 関連タイトル:

ドラゴンクエストI&II

ドラゴンクエストI&II

- 関連タイトル:

ドラゴンクエストI&II

ドラゴンクエストI&II

- 関連タイトル:

ドラゴンクエストI&II

ドラゴンクエストI&II

- 関連タイトル:

ドラゴンクエストI&II

ドラゴンクエストI&II

- この記事のURL:

キーワード

- PC:ドラゴンクエストI&II

- PC

- RPG

- アートディンク

- スクウェア・エニックス

- ドラゴンクエスト

- ファンタジー

- PS5:ドラゴンクエストI&II

- PS5

- Xbox Series X|S:ドラゴンクエストI&II

- Xbox Series X|S

- Nintendo Switch 2:ドラゴンクエストI&II

- Nintendo Switch 2

- Nintendo Switch:ドラゴンクエストI&II

- Nintendo Switch

- 企画記事

- ライター:津雲回転

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO

(P) SUGIYAMA KOBO