レビュー

日本のモノづくりの意地を感じる純国産ラピトリ対応キーボード

東海理化 ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JIS

しかし,発売後に発覚した不具合により,2度の自主回収と全品交換を行うなど(関連記事),順風満帆なスタートダッシュではなかった。

そんなZENAIMのキーボード第2弾となる「ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JIS」を,発売前に試用する機会を得たので,レビューをお届けしよう。

|

|

|

●目次

ほかのキーボードとは一線を画すスパルタンな仕上がり

ZENAIM KEYBOARD 2 TKLは,2023年に登場したZENAIM KEYBOARDのマイナーチェンジモデルといった位置付けの製品だ。日本語(JIS)配列と英語(US)配列のバリエーションがあり,今回は筆者が使い慣れているJIS配列を試用している。

第2世代におけるZENAIM KEYBOARDからの具体的な変更点は,吸音材の追加やキーキャップ塗装の改良のほかに,部材の見直しによるコストダウンなどが挙げられる。基本的な性能と品質は,そのまま変わっていないそうだ。

まずは外観からチェックしていこう。

見てのとおり,JIS配列の10キーレス(80%サイズ)で日本語配列モデルである。

|

実測の本体サイズは,約381(W)×140(D)mm。天板やフレームの余白を小さくする傾向にあるトレンドに比べると,おおよそ10〜20mm程度,横幅が大きいだろうか。

|

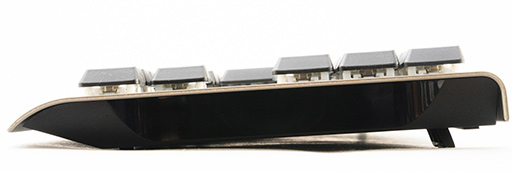

高さは,キースイッチを含まない実測で約15mm。キースイッチやキーキャップを含めると,実測で約25mmとなる。ロープロファイルらしい低さであるので,多くの場合,パームレストは不要だろう。

キー列ごとの高さに違いはなく,素の状態では基本的にフラットな形状だ。

|

奥側の底面には,4度と8度の2段階で調整可能なチルトスタンドがある。

それぞれを立てた状態では,ファンクションキーの列が順に約29mm,約37mm程度まで持ち上がる。

|

|

|

|

|

|

ただ,試用した製品の個体差によるものなのか,4度側のスタンドを開くときに,「パキッ」といったプラスチックが折れたような,結構おっかない音が鳴ったので,破損したのではないかと焦った。

結果として破損はなかったのだが,4万円近い価格の高価なキーボードなので,もう少しスムーズに稼働してほしい。

本体底面には,スタンド部分の2か所を含め,シリコン系素材の滑り止めが4つあった。この滑り止めは,しっかりとキーボードを安定させてくれる。筆者のデスクは非常に天板が滑りやすく,生半可なキーボードやマウスパッドは簡単にズレる。しかし,本機がズレることは1度もなかったので,優れた滑り止めと評価していいだろう。

|

ちなみに,先代モデルは滑り止めにウレタン系素材を使用していたので,第2世代における改良点のひとつになっている。

重量は,実測で約745g。超軽量というほどではないが,軽い部類に入るのではなかろうか。デスク上を掃除するときにも,片手で簡単に持ち上げられるし,オフラインイベントや大会など,外出時の持ち運びも無理なく行えるだろう。

|

キーレイアウトは,オーソドックスな10キーレスキーボードのそれだが,[F12]キーの右横に,独自の特殊キーが2つある。

また,省スペース性を重視する60〜65%キーボードのように,ファンクションキーの段とメインキーの間に,空きスペースがない。使用感の項で触れるが,このスペースがないため,慣れるまではゲームプレイ中,かなり頻繁にファンクションキーを誤爆した。

[Space]キーの横幅は,実測で約83mmある。個人的には必要十分な幅だと考えているが,さらに横幅がほしい人は,US配列モデルを検討するといいだろう。

PCとの接続は,USB 2.0による有線接続のみ。製品には,USB Type-C to Type-Aケーブルが付属する。

ケーブルは布巻で,頑丈かつ取り回しやすい。ケーブルの長さは,実測で約1.8m(※端子部含まず)ほどあり,よほど特殊なセットアップをしなければ,長さも必要十分だろう。

|

「ZENAIM KEYBOARD2 mini」はポートが左側にあるだけに,余計に惜しく感じる。

写真を見てのとおり,ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISは,アルミ合金の天板上にキースイッチを配置したフローティングデザインだ。表面にコーティングが施された天板は,シンプルながら所有感を満たしてくれる。

派手派手路線のデザインは主流ではなくなりつつあり,今となっては生活に馴染むカジュアルなプロダクト感を押し出したゲーマー向けデバイスが多い。そうしたトレンドの中でも,非常にシンプルかつ,工業製品っぽさとでも表現すべき本機の方向性は,異質といえるかもしれない。

|

手を擦ってもケガをしない程度には加工されているのだが,特定部分には大きめのザラツキがあった。指でなぞると皮膚がうっすら削れる感覚がある。こうした質感が好みという人もいるだろうが,筆者は気になった。

精密に作られたキースイッチ

独特なキーキャップで打鍵感は良好

|

本製品でもっとも特徴的なのは,東海理化独自の磁気ホールセンサー方式のキースイッチ「ZENAIM KEY SWITCH」なのは間違いない。

メカニカルキースイッチのような機械的接点が不要な無接点式というメリットを生かして,東海理化独自の評価試験では,1億回以上のキーストローク試験をクリアしているという。

|

磁気ホールセンサー式キースイッチを採用するキーボードは他社製品にもあるが,それらはすべて,別の部品メーカーが作ったキースイッチを使っているのに対して,このスイッチは,すべて東海理化が独自に開発,生産しているという点で異彩を放つ。

くわえて,キーストロークが1.9mmという,超ショートストロークなのも特徴だ。一般的なキースイッチのストロークは,約4mm前後。ロープロファイルのキーボードでも,ここまでストロークが短いものは珍しい。

実際に打った感覚としては,ノートPCのキーボードを彷彿とさせる。

|

ZENAIM KEY SWITCHは,明確なクリック感のないリニアフィールなバネを採用しており,押下荷重は約50gだ。押下荷重,つまりキーを押し込むときの負荷は,個人の好みに左右される部分が多いが,超ショートストロークの本スイッチとの相性はいいと感じる。

指先から伝わるフィードバックとの兼ね合いは良好であるし,ストロークの少なさから,逆に軽すぎると操作感がなくなってしまうだろう。ゲームは無論,長時間のタイピングでも苦にならない。

逆に,このキースイッチで40〜45gの押下荷重も試してみたいと感じた。筆者は,普段からあまりキーを押し込むタイプではないが,かなり印象が変わりそうだ。

カタログスペックにはないが,とにかく押し込んだときのキーの遊びや,ガタつきが少ない。ショートストロークも確実に影響しているが,ストンと綺麗に落ちて,そのまま戻ってくる。

キーの中心を常に押すわけではないが,中心から外れたときの動きにも,一貫性がある。

|

設計や素材の選定は無論,実際の生産工程で精度を高めないと,これはできないだろう。そう考えると,価格にも納得する部分があるわけだ。

とはいえ,この超ショートストロークだと,使い始めはキーを叩きつけるような感覚になりがちだ。その点は,少々慣れが必要かもしれない。

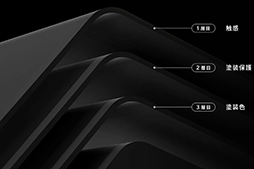

キーキャップも特徴的だ。基本的にはフラットだが,両サイドをわずかに持ち上げて高低差を生み出している。

素材はよくあるABS樹脂製だが,高級キーボードのキーキャップでよく見る2色射出成形ではなく,塗装なのも珍しい。あえての塗装仕上げであることをZENAIMはアピールしており,その理由として,グリップ力を挙げている。

|

一般的に,キーキャップの表面はツルツルしているが,本機のキーキャップは,表面がサラサラした触り心地だ。少し力を入れて触れると,指が止まる感覚がある。

テニスラケットやバトミントンラケットのグリップに巻く,ドライタイプのグリップテープが感覚としては近い。手汗をかいた状態でも滑りにくく,狙ったキーを確実に押し続けられるものの,瞬時のキー移動を妨げはしない。ゲームはもちろん,文章のタイピングでも,この感触は非常にいい。

|

本稿執筆時点で,ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISのキーキャップは,フルセット9900円(税込)で販売している。欲をいえば,現状のキーキャップだけでなく,PBT2色射出成型も用意してもらえるのが,ユーザーにとってベストな選択肢ではないだろうか。

ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISの打鍵感は,「好き」としか言いようがない。どのキーを押しても動きは一貫しており,ストンと落ちて,ストンと戻る感覚。キーボードの基本に忠実なのだ。

キーキャップも,指がズレることはなく,スイッチ・キャップの相乗効果で,遊びが極めて少ないと感じる。

いわゆる静音キーボードではなく,底打ちしたときの音はそれなりに鳴るが,不快な反響音やバネ鳴きは,かなり抑えられている印象である。ただ,[Space]キーだけは,なぜか不思議とバネ鳴きをするのが気になった。

シンプルだが少々分かりにくさがある「ZENAIM SOFTWARE」

|

製品と同じくスタイリッシュな外観でシンプルだが,基本的にチュートリアルなどはない。また,各項目が小さめで,見づらいのも欠点か。

とはいえ,業界的には後発製品ということもあり,こうしたゲーマー向けデバイス系アプリケーションの使用経験があるなら,なんとなく使い方は分かる作りになっている。

ただ,アプリケーションのダウンロードに,ZENAIM公式サイトのアカウントを要求されるのは,正直なところ好感が持てない。そもそも,PCにインストールしたアプリケーションの利用に,アカウントは必要ない。あると便利なくらいのものだ。

話を戻そう。ZENAIM SOFTWAREにおけるZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISの主な設定項目は,アクチュエーションポイントやキー割り当て,キー無効化,ライティング,SOCDクリーナーなどが挙げられる。順に説明していこう。

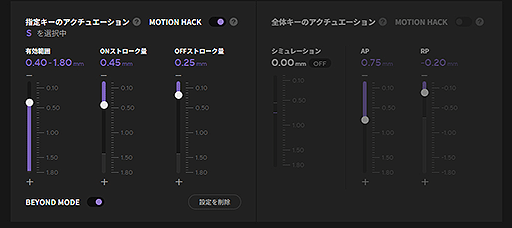

キースイッチのストロークが1.9mmであることは先に述べたが,キーがオンになる深さのアクチュエーションポイント(※画面上ではAP)は,0.1〜1.8mmの間で,0.05mm単位で調整可能だ。

また,キーがオフになるリセットポイント(※画面上ではRP)は,0.05〜1.75mmの間で,0.05mm単位で調整ができる(※アクチュエーションポイントの値で変わる)。

|

一例だが,筆者がタイピング用に使った設定「アクチュエーションポイント 0.75mm,リセットポイント 0.20mm」であれば,0.75mm押し込むと入力と判定されて,0.55mmまで戻ると入力が解除されるわけだ。

アクチュエーションポイントの設定画面で「MOTION HACK」を有効にすると,いわゆる「ラピッドトリガー」機能を使えるようになる。有効範囲は0.05〜1.80mmの間で,0.05mm単位で,オンとオフのストローク差も,0.05〜1.75mmの間で,0.05mm単位で設定可能だ。

これらのキー設定は,一律で全キーに適応できるだけでなく,キーごとに,あるいは複数のキーをまとめたキーグループ単位でも設定できる。

|

また,面白いのが「プロ設定の読み込み」機能だ。

本稿執筆時点では,ZETA DIVISION所属でVALORANTチームのコーチであるXQQ氏と,同じくZETA DIVISION所属で,現在はクリエイターとして活動するLazさんが用いているセッティングを使用できる。

|

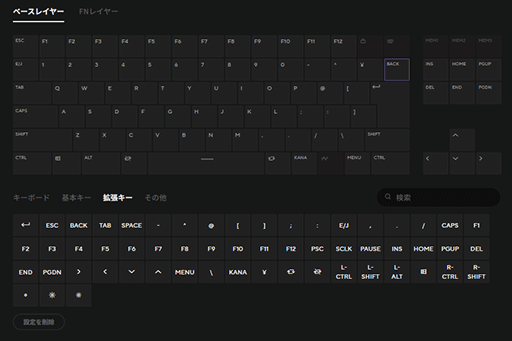

次の「キー割り当て」は,任意のキーにほかの操作を割り当てるものだ。基本のメインキーだけでなく,[Esc]キーやファンクションキーといった「拡張キー」や,「再生/一時停止」といったコマンドを割り当てることもできる。

ほとんどのキーを割り当てられるが,[Fn]キー,独自の特殊キーは,割り当てに対応しない。

|

「キー無効化」は,文字どおり,特定のキーを無効化する設定だ。ゲーム中に[Windows]キーを押して大変なことになったことがあるゲーマーは多いだろうが,そういった悲劇を防ぐための機能である。

|

|

このキー無効化機能には,少々厄介な点があるのだが,詳細は後述するとしてアプリケーションの説明を続けよう。

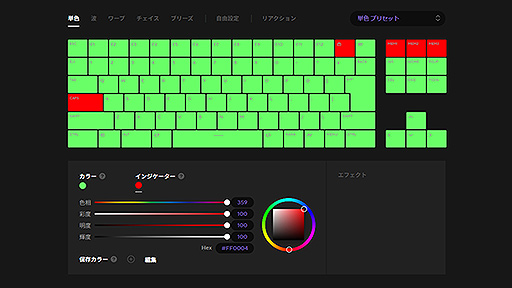

「ライティング」は,キーボードバックライトを調整する設定だ。発光パターンは,プリセットがいくつか用意されていた。

「カラー」設定は,通常時の点灯パターンで,「インジケーター」設定は,ロックキーや[Capslock]キーの有効時などの点灯パターンである。

|

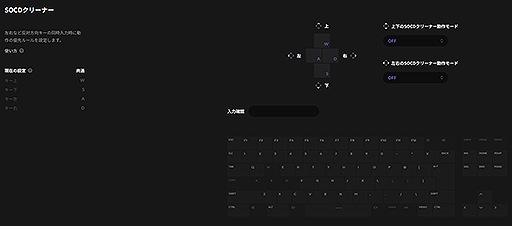

最後の「SOCDクリーナー」は,いわゆる「SOCD」(Simultaneous Opposing Cardinal Directions)機能を設定するものだ。

ゲームによっても異なるが,移動時に相反する2つのキーを同時に押す(この状態がSOCD)と,その場で静止することが多い。静止が重要なテクニックとなるゲームもあるが,動き回るタイプのゲームでは,ただの棒立ちとなってしまい,大きな隙になる。

そこで,「同時押し時の挙動をキーボード側で制御してしまおう」というのが,ゲーマー向けキーボードにおけるSOCD機能だ。

設定次第で,人間には(ほぼ)不可能な入力を実現できるため,SOCDはゲーマーコミュニティでも論争を呼ぶ代物ではある。使用を禁止しているゲームもあるほどだが,2024〜2025年に登場した各社のゲーマー向けキーボードの多くが,SOCD機能を備えている。

ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISとZENAIM SOFTWAREでは,柔軟に動作をカスタマイズできるのが特徴だ。

|

|

ZENAIM SOFTWAREは,ゲームごとの自動プロファイル切り替えに対応している。ゲーム別のプロファイル設定を,キーボード本体のオンボードメモリに保存することも可能である。

保存用スロットは3つで,ここにプロファイルを保存しておけば,ZENAIM SOFTWAREがない環境下でも,好みの設定を利用できるわけだ。ちなみに,オンボードプロファイルの切り替えは,キーボード右側最上段の[MEM1/MEM2/MEM3]キーで行う。

|

|

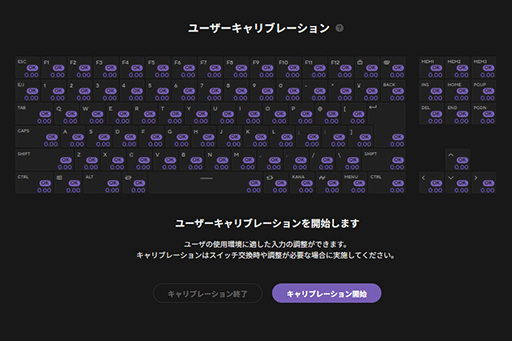

また,ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISを使い始める前には,「ユーザーキャリブレーション」機能を実施すべきだ。これは,実際の使用環境でキャリブレーションを行い,ストローク判定を調整するものである。

工場出荷時に,ストロークは調整されているのだが,ユーザーキャリブレーションでの調整によって,キー入力のデッドゾーンを最短0.1mmまで削れるのだ。キーボードの性能をフルに発揮させる儀式のようなものなので,定期的に行うといいだろう。

|

「キルクリップ」と「キー無効化」は問題児

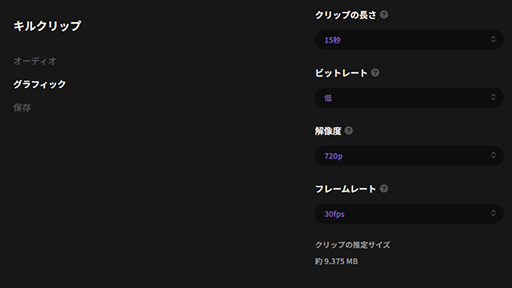

ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISとシンプルさが売りのZENAIM SOFTWAREの組み合わせに,似つかわしくない機能が「キルクリップ」だ。

これは,ZENAIM SOFTWAREが常駐している状態で,キーボード最上段のファンクションキー列,[F12]キーから右に2つめの,クリップのアイコンが描かれたキー(※本稿では「クリップ」キーと記述)を押すと,画面の録画を開始するものだ。

キルクリップの設定項目には,「ツール」からアクセスできる。録画時間やビットレート,解像度,フレームレートを,ZENAIM SOFTWAREから設定可能だ。

なお,Windowsでマルチディスプレイ環境の場合,メインディスプレイの映像を録画する。

|

だが,こうした機能は,Windows 11にも,グラフィックドライバ系のアプリケーションにも備わっているし,「OBS Studio」を始めとする専門のアプリケーションなど,選択肢は豊富だ。

機能面でも,間違ってクリップキーを押した場合でも,定められた時間は必ず録画し続けて中断できないなど,キルクリップの使い勝手は良くない。

先にも触れたが,ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISでは,クリップキーなどを無効化できる。ところが,クリップキーは[Backspace]キーの真上,キー無効化をオン/オフするロックキーは,クリップキーの左隣,[Backspace]キーの左斜め上という,なんとも微妙な位置にあるのだ。

|

この配置により,文章のタイピング中,[Backspace]キーを押そうとして,無意識のうちにロックキーやクリップキーに触れてしまうことも多い。また,クリップキーを無効化していても,無意識のうちにロックを解除してしまい,勝手に録画されていたこともある。

最上段のファンクションキー列と,2列目の隙間がないキーレイアウトの弊害が,ここでも出てしまうわけだ。

せめてもの対策として筆者は,ロックキーとクリップキーのアクチュエーションポイントを,もっとも深く設定している。それでも1.8mmだが。

何より問題なのは,キルクリップ自体を無効化はできず,クリップキーを無効化することでしか対処できないことだ。しかも,クリップキーは完全に専用キーなので,他のキーの割り当てもできない。キルクリップを使わない人にとって,クリップキーは単に使用しないキーではなく,完全に邪魔なだけのキーになる。

もちろん,キルクリップを好むユーザーもいるだろうから,機能自体のオン/オフを設定させてもらいたい。

キーの一部として,ワンタッチでキー無効化を切り替えられるのは,確かに便利である。しかし,何らかの要因で触れてしまえば,簡単にモードが切り替わってしまうことも意味する。

そのため,他社のキーボードでは,キー無効化に相当する機能の切り替えを,メインキーから離れた位置に独立したボタンやキーで操作したり,独立ボタンがないものは,複数キーの組み合わせで行っているわけだ。

|

なお,ZENAIMのアカウントでZENAIM SOFTWAREにログインしておけば,設定はクラウドに保存されるので,インストールごとに設定をしなおす必要はないのは救いだ。

ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISの外観や,アプリケーションの見た目と異なり,全体的なアプリケーション自体の仕様は,スタイリッシュとは言えない。全体的に項目が小さくて見づらいのだ。

加えて,「根本的にキルできないキルクリップ機能を,どうにかしてほしい」と,もう一度主張しておきたい。

「思いどおりに動く」に振り切った使用感

ここからは,ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISの使用感をまとめよう。

結論としては,「とにかく緻密に動く」。これに尽きる。シビアなラピッドトリガー設定をしても極めて安定して動作するし,同時にマージンを削ったような極めて鋭い反応で,非常にキビキビと動けるのだ。

高性能なラピッドトリガーは,人間が感知できる域を超越した次元に入っていると思うが,プレイヤーのイメージどおりにキャラクターコントロールを行えるという点において,ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISは世界トップクラスの部類に入っていると感じる。

この点に魅力を感じるのであれば,手に取る価値があるはずだ。

|

|

ストッピングが重要視されるゲームだけでなく,キーボードを用いたキャラクターコントロールを行うゲームであれば,この価値を存分に味わえるはずだ。脳と指先と画面内のキャラクターが一直線でつながるような感覚は,他のキーボードと比べても,群を抜いている。

入力の一貫性や,動作の安定性,ダイレクトさのある打鍵感を含めた感触が,総合的に優れた体験をもたらしているのだろう。

ただ,何度も述べているとおり,最上段のファンクションキー列と2段目のキー列に隙間がない点は,明確に好き嫌いが分かれる部分だ。筆者は,ゲームプレイ中に数字キーを入力しようとして,近くのファンクションキーも入力してしまうことが何度もあった。

筆者の手はかなり大きめで,指が長い点も影響しているかもしれない。それでも,レイアウトへの慣れや,「絶対にファンクションキーを押さないぞ」という強い意思,さらにファンクションキーを無効化してしまう,といった対策は必要だった。

ロックキーの配置についても,今一度考えてほしいと思う。実際に使用中,テキストチャットを入力するときに,キー無効化が原因の誤爆事故に遭遇している。

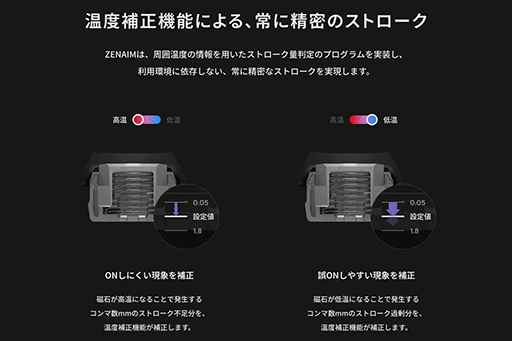

なお,磁気ホール式キースイッチは,周囲温度の変化によって,主にストロークの検知が影響を受ける。そこでZENAIM KEYBOARD 2シリーズは,キーボード内に温度センサーを内蔵して,温度の測定結果によってストロークの補正を行うシステムを搭載しているという。

正直,このシステムが,どれほど動作に影響を与えているのかは分からない。ただ,最低温度で冷房を全開にした部屋と,暖房を全開にした部屋を用意してシビアな設定を試してみたが,誤作動も不安定な動作も,まったく見られなかった。

センサー非搭載のZENAIM KEYBOARDは存在しないので,補正システムの影響と断言はできないが,動作安定性に寄与している可能性は高いだろう。

|

なお,東海理化に「そういう使い方は想定していない」と言われてしまうかもしれないが,ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISは,文章のタイピングにおいても使い心地がいい。

超ショートストロークもあるのだろうが,50gという押下圧を感じないし,アクチュエーションポイントを1mm以下に設定しても,安定した動作で快適にタイピングできる。

何より,キーがガタつかないので,指先の違和感がない。

本稿も,すべて試用機を用いて執筆したが,軽く触れるだけでサクサク入力できる環境に慣れてしまったので,普段,タイピングで用いているメカニカルキーボードに戻すと,動作が重ったるく感じて仕方なかった。

本製品の開発目的がゲーム向けであることを考えると,打鍵の官能性という言葉から,かけ離れた製品なのは事実だろう。実際,上質な打鍵音とはいえないし,打鍵音が静かなわけでもない。

だが,研ぎ澄まされたハードウェアは,限りなくユーザーの思考に忠実に動いてくれる。この体験は本当に素晴らしいとしか言いようがない。

余談だが,アクチュエーションポイントの最低調整単位である0.05mmの違いを,人間は感じることはできるのだろうか。

タイピング時に「アクチュエーションポイント 0.75mm,リセットポイント 0.20mm」を使用したと先述した。これは,0.90mm以上だと,思ったとおりに入力できないことがあり,逆に0.65mm以下だと,隣のキーに触れただけで誤入力するケースが多かったので,いろいろと試した結果,「0.75mmなら快適だ」と判断したためだ。

つまり筆者の場合,結果的に0.05mm単位の調整に意義を感じたわけだが,指先の感覚が優れているユーザーであれば,リアルタイムで0.05mmの差を感じることができるのかもしれない。少なくとも筆者は,0.05mm単位のアクチュエーションポイント調整が見かけ倒しではなく,しっかりと差を感じたのは間違いない。

着実な進化を果たしたマイナーチェンジ版。さらなる進化を期待せずにいられない

総じて,ZENAIM KEYBOARD 2シリーズは,「ハイエンドのスペックや機能と安定した動作のロープロファイルキーボードであれば,価格は多少高くても構わない」というユーザーに,このうえなく刺さる製品だといえよう。

新たに60%サイズのZENAIM KEYBOARD 2 miniをラインナップ加えたり,それぞれに日本語配列と英語配列を用意している点も,嬉しいポイントだ。

日本語配列のラピッドトリガー対応ロープロファイルキーボードという数少ないジャンルの製品で,しかも極めて珍しい純国産のプロダクトだ。その名に恥じない,日本ならではの繊細なモノづくりを感じる使用感も,とても応援したくなる。

テストしたTKLモデルは,ファンクションキー列の配置や,USBポートの位置など,個人によって評価が分かれる部分こそある。しかし,マイナーチェンジ前のモデルから,進化をはたしている点は素晴らしいと思う。

こうした改良を施しつつ,製品価格を下げたことには頭が下がる。そもそも,キースイッチに限らず,全体でこれだけの精度を持つ製品を量産するということが,どれだけ大変かという話だ。

問題は,税込4万円前という価格だろう。品質を考えれば妥当な価格ではあるが,一消費者としては気になる。

また,入手難はどうにかしてほしいところ。筆者は試用後,同じ製品を購入したかったのだが,どこを見ても「SOLD OUT」の文字が並んでいたのだ。ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISを購入できるのが先か,あるいはほかに興味をそそられるキーボードが出てしまうのが先だろうか。

話を戻すと,ZENAIM KEYBOARD 2 TKL JISにおける最大の魅力は,カタログスペックには現れない精密さだ。こればかりは,実際にキーを叩かねば分からないだろう。機会があれば,自分で触れてほしい。

現状,完璧なキーボードではないし,改善してほしいと思うところはある。それでも,筆者がキーボードに求める本質に限りなく近い。たとえるなら,走る,曲がる,止まるを追求した自動車とでも言うべき,突き詰めたキーボードだった。一言でいえば「気にいった」。

日頃から多様なゲーマー向け製品に触れさせてもらっているが,ZENAIMには「いつかはZENAIM」といった具合に,ゲーマー憧れの存在になってほしいと心から思う。若年層もだが,いい歳の大人からも憧れを集める存在になってほしいのだ。

|

だからこそ,ZENAIM KEYBOARDシリーズには,さらに上を望みたくなる。キーストロークの検知精度は確かにすごい。相当なコストをかけているのはすぐに分かる。だが,これだけで語るのはあまりに惜しい。未来が見たいプロダクトだ。

アプリケーションは詰めが甘い部分があるし,キー無効化のように,細部に惜しい部分がある。ただ,根本的な品質向上は山を越えたと思うので,さらなるノウハウを蓄積して,次の「ZENAIM KEYBOARD 3」シリーズにつなげてほしい。

- 関連タイトル:

ZENAIM

ZENAIM

- この記事のURL: