企画記事

正しい選択などないから,後悔しない選択を。「This War of Mine」「The Alters」など,11 bit studiosのゲームから感じるポリシー

|

ポーランドのワルシャワに本拠を置く同社は,他社が開発した作品のパブリッシングも手がけているが,「This War of Mine」以降の自社開発タイトルは,基本的にサバイバルがテーマになっている。

タイトルの規模やサバイバル状態に陥る原因,シチュエーションなどは異なるが,「極限状態に置かれた人間が何を選択し,どう行動するか」が主軸となっているのは間違いない。そして,ゲームである以上,さまざまな選択を決断し,その結果を体験するのはプレイヤー自身だ。

|

|

そこで本稿では,11 bit studiosがこの11年でリリースした「This War of Mine」「Frostpunk」「Frostpunk 2」「The Alters」の4タイトルを振り返り,それぞれがプレイヤーにどんな選択を迫ってきたのかをまとめつつ,“らしさ”に迫ってみたい。

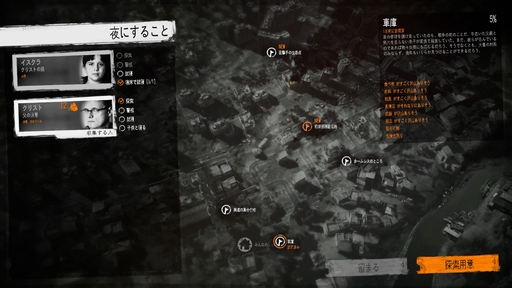

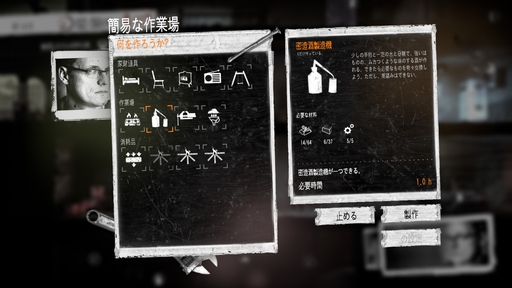

一般市民が内戦の終結をひたすらに待つ

「This War of Mine」

|

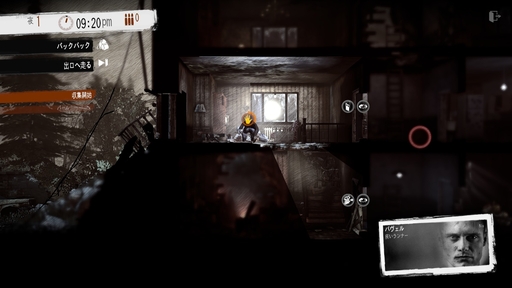

2014年にリリースされた「This War of Mine」は,11 bit studiosの名を広く世界に知らしめた一作だ。筆者も初めて同社の作品を触ったのは本作だったと記憶している。ゲームシステム自体は,比較的シンプルなサイドビュータイプのリアルタイムアクションと,シェルター運営シムを融合させたものなのだが,とにかくそのシチュエーション作りとバランス調整が秀逸だ。

|

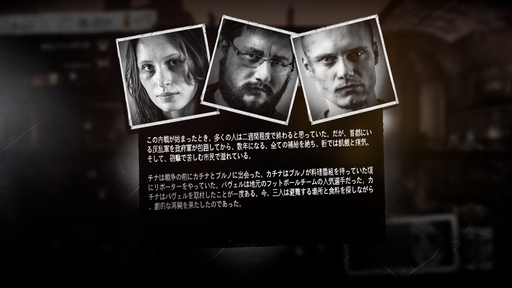

本作の舞台となるのは,内戦が勃発した都市。ただしプレイヤーが指示を出すのは,大軍を率いる将軍でも,最前線で戦う兵士でもなく,逃げ遅れて都市を脱出するための手段さえ失われた数人の一般市民だ。

当然目標は敵を倒すことではなく,内戦が終わるまで生き延びること。昼はシェルター(という名の廃墟)で食事を用意したりアイテムを作ったりして過ごし,夜間は生き延びるための資源を手に入れるため,周辺の住宅やマーケットなどを探索する。本作を一言で表すなら,とにかく“耐え抜くゲーム”となるだろう。

|

|

インフラも物流も完全に崩壊しているので,シェルターにある物資はあっと言う間に底をつく。木材や機械部品などの資材はそれなりに手に入るが,食料や医薬品はかなりの貴重品で,日々の食事も満足にとれない。

食べ物がない,暖を取るための燃料がない,病気や怪我になっても治す医療品がないとなると,健康なら何ら問題ない数週間の生存が途端に難しいものになり,主人公達は容赦なく追い詰められていく。

|

特に厳しいのが夜間に頻発する襲撃だ。運良く無傷でやり過ごせればいいが,対策なしでは物資を大量に奪われたうえに留守番役が怪我を負う可能性が高い。

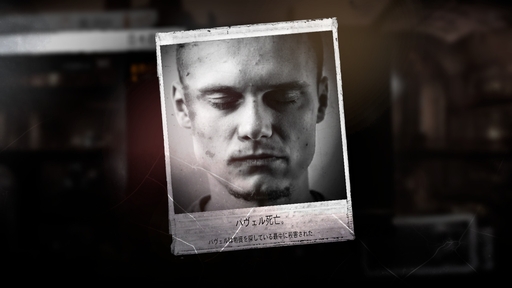

ただでさえ乏しい物資や医療品がさらに減り,それが尽きると負傷者が安静にしているのを見守るしかなくなる。傷が深い場合は自然回復が厳しくなるため,死を免れるのは難しいだろう。

|

そうなると単純に人手が足りなくなるだけではなく,何より仲間を失ったメンバーのメンタルが大きなダメージを受ける。精神が不安定になればプレイヤーの指示を受け付けなくなり,さらに生存は厳しくなる。

単純な判断ミスや操作ミス,あるいは運のなさによってひとたびボタンのかけ違いが起こると,雪だるま式に状況は悪くなっていく。シェルター全体が危機的な状況に陥る前に食い止める必要があるが,行くところまで行ってしまえば,リカバリーは不可能に近い。

|

このようなシチュエーションでプレイヤーに迫ってくるのは,「モラルを捨てて自分たちの生存を優先する」という選択だ。

夜間の探索パートに登場するNPCは,一部に好戦的な連中がいるものの,いきなり危害を加えてくるような者は少ない。こちらが明確に不法侵入していても,危害を加えないよう懇願してくるだけのことすらある。自分たちの物資が盗まれる苦しみを知ったうえで,敵対的でない人たちから物品を盗んだり,力ずくで奪ったりするのか……そういった判断が求められるのは日常茶飯事だ。

|

|

選んだメンバー(シナリオ)によって期間は異なるが,停戦が決定すればゲームはクリアとなる。そこまで生き延びられたか否かはもちろんだが,仮に生き残れたとしても,手を汚したのか否か,それをどう感じたか……。プレイヤーごとに異なった感想を抱きつつ,終幕を迎えることになるだろう。

コミュニティ全体を守るための選択とは

「Frostpunk」

|

2018年にリリースされた「Frostpunk」は,「This War of Mine」と同じサバイバルというテーマを扱いながらも,テイストが大きく変わった。脅威は内戦ではなく寒波となり,生き残りを目指す人数も数百人単位と,その規模は一気に拡大。ゲームジャンルも都市運営シミュレーションとなり,システムとしては「シムシティ」などに近くなった。

|

本作の舞台は19世紀末のイギリス,ロンドン。ただしこの世界は現実の歴史と異なり,とてつもない寒波が世界中を襲い,文明はほぼ崩壊している。残った人類は,プレイヤーの分身(キャプテン)が率いるロンドンを脱出したグループと,各地に残った小さなコミュニティのみ。キャプテンはこの極寒の世界で生き延びるため,旅の果てに見つけた石炭動力のジェネレーターに火を灯し,ここに新たな都市ニューロンドンを築くことを決意する。

|

本作でとにかく印象に残るのは,寒波の理不尽なまでの厳しさだ。「This War of Mine」でも寒さに悩まされる場面はあったが,それとは比べものにならない寒さが緩急をつけつつ,継続的に迫ってくる。

石炭が尽きてジェネレーターが長期間止まれば,それは事実上,コミュニティ全体の死を意味する。可能な範囲でジェネレーターを稼働し続けても,医療施設に患者が次々運び込まれるぐらいだ。もちろんこんな状態で食糧を潤沢に用意できるはずもなく,燃料,食料,建材(木材)など,すべてが足りない状態が延々と続く。

結果,プレイヤーの分身であるキャプテンは,全体の生存のために何かを諦め,切り捨てる選択を何度も迫られることになる。

|

具体的には,食料の水増しや回復が難しい重病人への対処など,基本的な倫理観が問われるものだが,中でも印象的なのが新たな人々の受け入れ判断だろう。人口の増加は都市を活性化させ,労働力を得る手段になるが,一方で,それを養うだけの食料や資源がなければ,都市そのものを崩壊させることとなる。

だが極寒の世界で人々を受け入れず放り出せば,当然彼らを待つのは,寒さによる破滅しかないだろう。すでに都市に住む身内を優先するのか,はたまた人類の滅亡を防ぐために外の人々にも手を差し伸べるのか。キャプテンの難しい舵取りは続いていく。

|

|

なお,本作の世界観は,SFジャンルの一つである「スチームパンク」風となっている。これは,端的に表せば蒸気機関を利用したオーバーテクノロジーであり,例えば作中では燃料に石炭を利用しつつも,現実世界の現代を上回るようなロボット技術が,オートマトンという名称で実現していたりする。画面を拡大すれば,その姿を拝めるはずだ。

|

これらは実際にゲームシステムにも組み込まれており,上述のオートマトンは疲れも寒さも知らない労働力として活用できるほか,その中心となる技術の「蒸気核」は,病院や安定した食料生産をおこなう温室の建設に使用することになる。これをニューロンドンの外でどう入手するかも,重要なゲーム要素のひとつだ。

|

|

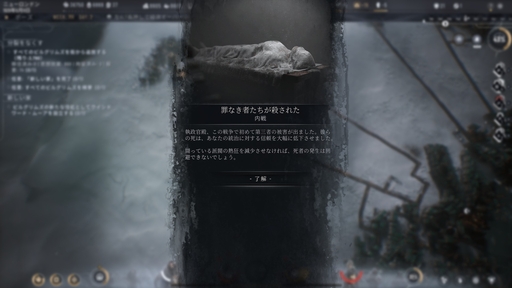

本作は物語の規模が拡大したことにより,「This War of Mine」の「自分たちがどう生き延びるか」から,「集団をどのように導き,危機の発生時に何を切り捨てるのか」を問うゲームになったと言えるだろう。

一人一人の描写の解像度は大きく低下しているが,その一方でキャプテンの選択による犠牲は容赦なく描かれ,病人や死者の数がどんどん積み上がっていく。多くの人の運命を握るリーダーに求められるものは何か,常に考えさせられる作品だ。

|

寒さより恐ろしいのは人間か

「Frostpunk 2」

|

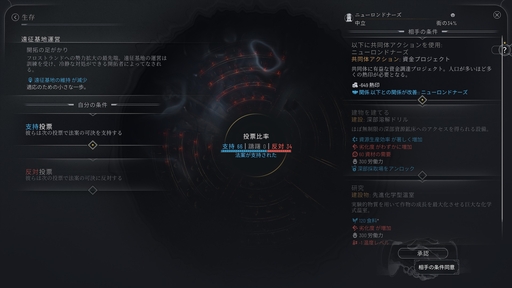

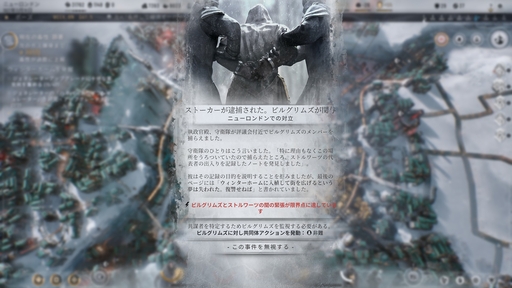

2024年リリースの「Frostpunk 2」は,タイトル名からも分かる通り,「Frostpunk」の直接的な続編となっている。舞台も前作から引き続きニューロンドン(とその周辺)であるが,時代設定は30年後で,ジェネレーターが整備された都市で人類の滅亡は免れた,という設定になっている。

|

人口もゲームスタート時から8000人となっており,都市とともにゲームのスケールも拡大した。ただしその一方で,前作でプレイヤーの分身であったキャプテンは亡くなっており,絶対的なカリスマが失われている。そして,人々(市民)が,大きな問題となって執政官たるプレイヤーに立ちはだかる。

|

最初の大きな問題は,熱源となる石炭が枯渇しかけていることだ。寒波そのものは30年経ってもさほど和らぐ様子がなく,都市と人々を脅かしている。したがって燃料は次世代のもの,つまり石油が必要だが,ニューロンドン近郊で石油は採掘できない。なので外部に新たな集落を建造し,石油の入手ルートを確立する必要があるのだ。結果としてプレイヤーは,(規模は違うが)同時に複数の都市運営をこなさなくてはいけない。

|

そしてもう一つ,執政官を大きく悩ませるのが,派閥間の争いだ。30年前は生き延びることに必死だった人々も,今やそれぞれの信念や主義主張を持ち,執政官の一挙手一投足に注目している。かつては思い通りに実行できたさまざまな法律の制定も,今や議会を通さないと施行できないのだ。民主主義の原理で動いている議会では,過半数を取らないと,法案は可決できない。

|

|

したがって議会で人気がない法案の場合は,事前に特定のグループの要求を呑むなどの根回しをしておかないと,研究開発が終わっても実行できず,歯がゆい思いをすることになる。執政官の意見に何でも賛成してくれる,いわゆる子飼いの与党のようなものが最初から存在しないのも,難しいところだ。

|

こういった問題が頂点に達するのが,ストーリーモードの終盤だ。過激な思想を持つグループが暴動を起こし,施設を機能不全にさせ,死傷者が多発する事態まで引き起こす。規模が小さいからと軽視していると,手痛いだけでは済まない事態に陥るのだ。

最終的にこの問題を解決するには,問題のグループそのものを追放したり,グループの要望をいくつもかなえて和平を実現したりする必要があり,文字通りクリアへの大きな壁として立ちはだかってくる。何かしらの決着が付かない限り延々と暴動は続くので,排除するのか融和策をとるのか,プレイヤーが判断しなくてはいけない。

|

|

コミュニティ全体の利益になるとしても,すべての人の支持は得られないし,逆に少数派の集団に肩入れしすぎると,今度は集団全体に不公平感がくすぶる。どこまで行っても理想の政治など存在しないのか……と,思い知らされてしまう。現実でも社会の分断が叫ばれて久しいが,当然そういった時勢もゲームに反映されているのだろう。

たとえ滅亡の一歩手前まで追い詰められても,人間同士の軋轢や戦いはなくならないのか,あるいは喉元過ぎれば熱さを忘れる(この場合は“寒さ”か)状態なのか,いろいろと考えさせられる。

|

|

なお派閥関係以外の要素,例えば寒波などの影響は(燃料が尽きない限りは)比較的小さくなっており,徹底した温度管理などは求められなくなった。

施設を建設する前に雪の層を破壊する「フロストブレイク」という仕組みは新設されたが,ゲームシステム全体はかなり簡略化されている。昼夜の概念がなくなったほか,道を敷設する必要もなく,労働者とエンジニアを細かく施設に割り当てる作業も存在しない。全体的にカジュアルな方向に舵を切った印象だ。

|

|

前作で大きな特徴となっていたスチームパンク感は,本作でかなり薄れてしまったようにも感じる。巨大なオートマトンなどは引き続き登場しているのだが,存在感があまり大きくない印象で,これは燃料の主流が石炭から石油に変わってしまうのも理由のひとつだろう。

|

「Frostpunk 2」は見た目こそ前作と非常によく似ているが,実際のプレイフィールはだいぶ異なり,「正統進化」といった感じではない。ゲームとして面白いのは間違いないのだが,何とも変わった手触りの一作になっているのは,“描きたかったものが変わったから”なのだろうか。

“自分たち”の生存をかけ,再び少人数でのサバイバル

「The Alters]

|

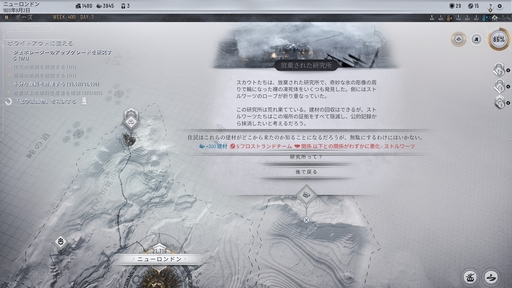

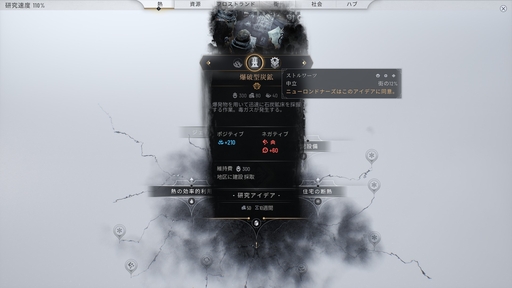

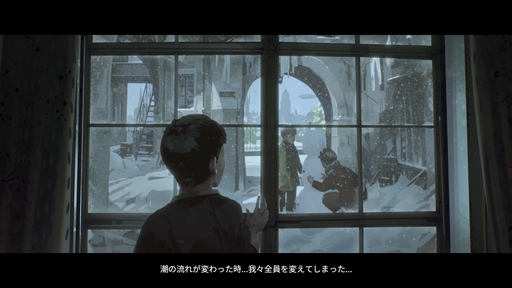

2025年6月13日にリリースされた「The Alters」は,記事掲載時点で11 bit studiosの最新作となる。サバイバルの舞台は,地球からはるか離れた未知の惑星となり,SF要素が強い設定となった。

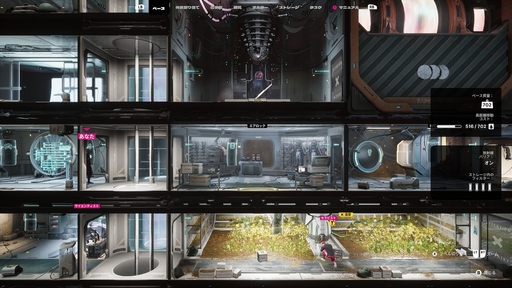

ゲームシステムは「三人称視点の3Dアクション+サイドビューの拠点管理シミュレーション」となっており,そこだけ見れば「This War of Mine」への先祖返りを感じさせるが,全体的な印象は大きく変貌を遂げた。

|

本作の主人公は,地球外の惑星で未発見の超物質「ラピディウム」を探すミッションに参加した,中年男性のヤン・ドルスキ。冷凍睡眠状態で宇宙を航行していたヤンは,なぜか未知の惑星に強制的に着陸させられ,直後に自分以外のクルーがすべて着陸時の事故で死亡してしまったこと知る。

|

|

わけがわからないままに居住用のベース(拠点)にたどり着いたヤンだったが,急いで地球に助けを求めると,この惑星は日の当たる昼間のエリア,つまり日照面が猛烈な高温になり,とてもこのままでは生き延びられないという事実を突きつけられることになる。

この惑星でついに探し求めていたラピディウムを発見した喜びもそこそこに,急いでベースごと移動させることを決断して,作業に取りかかるヤン。だがヤンは,このベースが複数人のチームによる稼働を前提としていたため,とても自分だけでは動かせない代物であることを思い知らされてしまう。

|

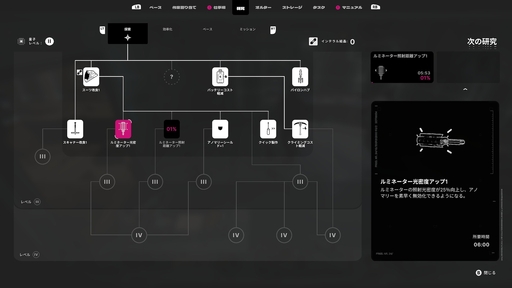

死が差し迫ったヤンは,地球から指示で「ラピディウムによって自身のクローンを生み出し,そこに量子コンピュータのシミュレーションによる記憶を植え付け,“別の可能性の自分”である『オルタ―』を作り出す」という強行手段に出る。当面の危機は“エンジニアの自分”の手を借りることで回避できたものの,結局ベースを運営するにはとても人手が足りず,次々と別の自分を作り出すことになってしまうのだ。

こうしてヤンははるか遠くの辺境の惑星で,“自分自身”と協力しながら,ラピディウムを集めつつ惑星の安全な場所に退避を続ける旅をすることになった……というのが本作のプロローグだ。

|

本作には「This War of Mine」を彷彿とさせる特徴がいくつかある。例えば資源を求めて外へ探索に行くこと,サイドビューで展開される拠点での生活とさまざまなアップグレードの数々,昼夜に分かれた行動パート(ただし本作は昼夜の位置づけが逆で,夜が探索に行けない時間となる),仲間の怪我やメンタルのケア……といった具合だ。

|

|

その一方で大きく異なる部分も多い。例えば探索パートの舞台は未知の無人惑星であるため,誰もいない不毛の地だ。また,フィールドが3D空間で構成されているため,プレイフィールも異なるし,資源の集め方もガラクタ収集から本格的な資源採掘に変化している。

「This War of Mine」で仲間となるのは,境遇が異なる多様な人たちで,さらにDLCで探索には行けない子供も追加された。だが前述のように本作では,経歴が違う自分自身たちと生活するという,極めてユニークな作りになっている。

|

|

ただ,ゲーム的に一番異なるのは,クリアの目標だろう。「This War of Mine」では内戦が終わるまで耐えることだったが,「The Alters」は迫り来る太陽(直射日光)から逃げるための施設やアイテムを作ったうえで,移動に使用する資源も用意しなければいけない。

本作は明確にステージ(チャプター)クリアで先に進んでいくシステムが採用されており,しかも一定時間ごとに直射日光が当たるまでのカウントダウンが発生する。最低限の行動や消費で生存時間を引き延ばすのではなく,積極的に目標を達成し,早めに退避する必要に迫られる構造というわけだ。

|

|

本作では,食べるものが完全に底を付いて餓死寸前になることは,ほとんどないはずだ。冷凍睡眠による惑星間航行が可能なほど技術が発達した時代であるため,ある程度の有機物さえ現地調達できれば,食料へ“変換”することは決して難しくない。

つまり耐えること自体は大して難しくないし,前述の太陽による時間制限も,(プレイの手際にもよるが)「This War of Mine」ほどのキツさではない。

|

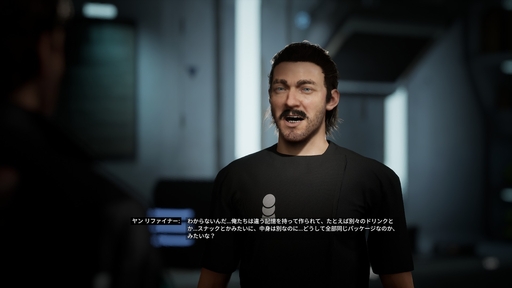

それでは本作における一番の敵は何か……と考えると,恐らくそれは自分自身だ。これは比喩的な表現をしているのではなく,オルター達を指している。彼らは(シミュレーション上の)ある時までは自分と同一の存在であったが,人生の別の選択により歩む道が変わり,アイデンティティは別物になっている。したがって,オリジナルのヤンとも,オルター同士でも反りが合わないことが多々ある。

|

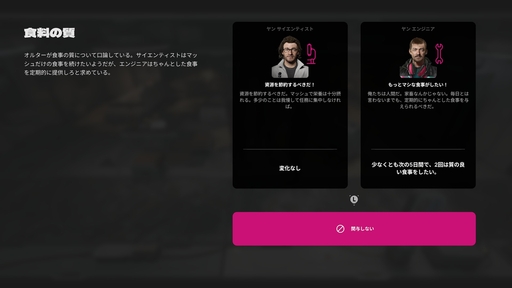

例えばサイエンティストのヤンとエンジニアのヤンは,味に配慮した料理を出すべきか,生きられるだけで十分の食料(マッシュ)で済ませるべきかで揉める。一方に同意すればもう一方は怒るし,両方を無視すれば両方から失望される。

うまい具合に会話で精神状態を落ち着かせたり,施設の建設やアイテムの作成といった要望に応えたりといった,オルター達のメンタルケアは重要になる。なぜなら彼らは反感を持つほど労働効率が低下し,結果として資源集めや生活維持のための活動(食料の生産など)に影響を与えるからだ。

ゲームの進行度にもよるが,無人の惑星ゆえに余裕がないシチュエーションが多いため,マネジメントの放棄はできない。この部分に関しては,Frostpunk 2のコミュニティ間の調整や管理にかなり似ている。とはいえ相手は“自分のコピー”なので,民主的に何かを決めることはない。

|

さらに事態を複雑にするのが,本作におけるヤン(とオルタ―達)が緊急事態に陥っている,という点だ。

作中でも何度も語られるが,自分のクローン体を何体も作って働かせるなど違法行為であるし,オルター達も心の底から望まれて生まれてきたわけではない。脳の中に記憶はあっても,それはあくまでシミュレーション上のものであるし,仮に大切な人がいたとしても,生まれ出たこの世界にいるとは限らず,仮にいても基本的には別人である。

|

|

死の危険が迫っているからといって,何をやってもいいのか。やったことの責任はどう取るのか。ヤンは明確なビジョンがあって,このオルタ―だらけの生活を始めたわけではない。こういった諸々の問題は,とりあえず進めないとみんな死んでしまう,という事実により先送りされていくが,物語のとある段階で一気に爆発し,エンディングに向けて事態が急転する。

これもまた「Frostpunk 2」のような,人間同士――今回はもっとミクロでしかも自分の分身たちだが――の厳しくも,その一方で暴動とは違う静かな戦いが勃発することになる。

|

|

見た目からは想像できないかもしれないが,11 bit studiosの作品を一通りプレイしたうえで考えてみると,本作は「This War of Mine」と「Frostpunk 2」を足して2で割ったようなゲームであり,ある意味で現時点での同社の集大成のような作品ではないかと感じた。

「This War of Mine」と「Frostpunk」で「環境との戦い」を描き,続く「Frostpunk 2」では「人間同士の意見対立による戦い」をテーマにしたうえで,今回はそれを組み合わせた。そう考えると,しっくりくる場面は多いのだ。もちろん描き方はだいぶ異なるし,プレイフィールも違うのだが。

命をかけたサバイバルに“正しい答え”は存在するのか?

古今東西,「サバイバル」をテーマにしたゲーム作品は数え切れないほどある。

生存自体を主軸において,生き残りのためにあらゆるリソースをつぎ込むものあれば,位置づけとしてはフレーバーに近く,クラフトの動機付けぐらいにとどまるものもあるといった感じで,その扱われ方もさまざまだ。また「何から生き残るのか」というバリエーションも豊富で,例えばそれは未知の敵だったり,大自然だったり,理不尽なルールだったり,あるいはただの空腹だったりすることもあるだろう。

|

翻って11 bit studiosが手がけたタイトルを眺めてみると,サバイバルというモチーフそのものは共通しているが,それぞれでシチュエーションは大きく異っている。「This War of Mine」では,サバイバル状態に陥った原因は内戦だが,実際に命を蝕むのは空腹や病気,そして深夜や探索中に襲いかかってくる人間だ。

その一方で「Frostpunk 2」でのサバイバルの原因は猛烈な寒波だが,実際の市民に致命的な被害が出るのは寒さそのものよりも,抗議活動の激化による暴動だったりする。

|

どのタイトルでも,生き残るための手段はいろいろ用意されているが,何かしらの代償を支払わなければいけないものが多数ある。例えば「This War of Mine」では,食料と医薬品の重要度がかなり高いのに,シェルター内の施設が整うまで(ゲーム後半になるまで)は,全体的にかなり補給しづらい。簡単に手に入れる方法としては,倫理に反して盗むしかなかったりするのだ。

|

「Frostpunk」では普通にプレイしているだけでも,あまりの寒さに病人が大量発生するが,大概は救護所の治療だけではカバーしきれない。結果,手足を切断して無理矢理にでもベッドを開けるか,余裕がない中で望みがないまま救護所に入れておくか,どちらかの法律を通す選択を迫られたりする。

|

ネタバレになるので詳しくは書けないが,「The Alters」にも非常に重大な選択が用意されている。これを機に,ヤンたちの軋轢が一気に深まっていくのだが,立場を考えるとなるほどと納得できるようなシチュエーションになっている。もちろん,個人的にはもう少し協調性を持てよ……とも思うのだが,「生きている道具」的な立ち位置で誕生させている以上,オリジナルのヤンがどうこう言える立場にない,というのも見逃してはいけないだろう。

|

筆者として,どの作品にも共通していると感じたのは,(ゲーム的な難度云々は別として)そもそも「正しい選択肢」が用意されていないことだった。AとBの選択肢があって,Aのほうが報酬も多くて問題も発生しないし,Bはその逆である……といった分かりやすい場面はほぼない。

例えば誰かの物品を盗んでその人物が窮地に陥っても,それはそれでゲームは進む。何かのデメリットはあるかもしれないし,逆に全然ないかもしれないが,自分で選んだ選択なのだから後味が良くても悪くても,飲み込まなくてはいけない。口に苦いからといって,良薬とは限らないのが厳しいところだが。

|

11 bit studiosの作品では難しい選択に幾度も遭遇するが,個人的には「自分がそれを納得できるのか」を頭の隅に置いておくのが,楽しむコツではないかと思っている。ゲーム的な「あたりか,はずれか」ではなく「それを選んだ結果,後悔するのかしないのか」,という観点の方が重要だと思うのだ。

「あえて“正しい”選択肢を用意せず,常にプレイヤーに判断を任せ,結果の苦さを噛みしめさせる」……それが同社が手がける作品のポリシーで,11 bitイズムであると,筆者は考えている。

大体いつも余裕がないし,あちらを立てればこちらが立たないし,さんざん悩んだうえの選択でも後から誰かに非難される。でも,ついつい始めると熱中してしまう。そんなゲーム体験をしたいのなら,どれからでもいいので,ぜひプレイしてほしい。

|

「This War of Mine」公式サイト

「Frostpunk」公式サイト

「Frostpunk 2」公式サイト

「The Alters」公式サイト

- 関連タイトル:

The Alters

The Alters

- 関連タイトル:

The Alters

The Alters

- 関連タイトル:

The Alters

The Alters

- 関連タイトル:

Frostpunk 2

Frostpunk 2

- 関連タイトル:

Frostpunk 2

Frostpunk 2

- 関連タイトル:

Frostpunk 2

Frostpunk 2

- 関連タイトル:

Frostpunk

Frostpunk

- 関連タイトル:

Frostpunk

Frostpunk

- 関連タイトル:

Frostpunk: Console Edition

Frostpunk: Console Edition

- 関連タイトル:

This War of Mine

This War of Mine

- この記事のURL:

キーワード

- PC

- PC:The Alters

- ストラテジー

- 11 bit studios

- 11 bit studios

- SF

- サバイバル

- プレイ人数:1人

- 欧州

- PS5:The Alters

- Xbox Series X|S:The Alters

- PC:Frostpunk 2

- PS5:Frostpunk 2

- PS5

- Xbox Series X|S:Frostpunk 2

- Xbox Series X|S

- PC:Frostpunk

- PS4:Frostpunk

- PS4

- Xbox One:Frostpunk: Console Edition

- Xbox One

- PC:This War of Mine

- 企画記事

- ライター:津雲回転

(C)2022 11 BIT STUDIOS S.A. All rights reserved.

(C)2022 11 BIT STUDIOS S.A. All rights reserved.

(C)2022 11 BIT STUDIOS S.A. All rights reserved.

11 BIT STUDIOS(R), FROSTPUNK 2(R)are registered trademarks of 11 BIT STUDIOS S.A. (C)11 BIT STUDIOS S.A. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

Published in Japan by DMM GAMES. 2019(C)11 BIT STUDIOS S.A., FROSTPUNK and 11 BIT STUDIOS are trademarks and/or registered trademarks of 11 BIT STUDIOS. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

Published in Japan by DMM GAMES. 2019(C)11 BIT STUDIOS S.A., FROSTPUNK and 11 BIT STUDIOS are trademarks and/or registered trademarks of 11 BIT STUDIOS. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

(C)2018 11 bit studios S.A. Frostpunk™, 11 bit studios™ and respective logos are trademarks of 11 bit studios S.A. All rights reserved.

(C)2014 11 bit studios S.A. This War of Mine(TM), 11 bit studios(TM), 11 bit launchpad(TM) and respective logos are trademarks of 11 bit studios S.A. All rights reserved.