業界動向

ゲームの値上げ時代に,プレイヤーは誰にお金を払っているのか

|

コンソールゲームの御三家が,ゲームの値上げで暗黙の共通認識を持って進んでいる。

先月は任天堂が率先して,Nintendo Switch 2のローンチタイトル「マリオカート ワールド」に79.99ドル※1という定価を付けた。

マイクロソフトも,今後のファーストパーティゲームを同じ価格帯に全面的に引き上げると示唆※2している。そして最近,SIEの元ワールドワイド・スタジオ プレジデントの吉田修平氏も,予防線を張り始めた。

※1 日本での税込み販売価格はダウンロード版:8980円,パッケージ版:9980円(関連記事)

※2 2025年5月1日に発表された価格更新プログラム(Xbox)

Gamescom Latamのイベントでインタビューを受けた際,吉田氏は率直に語った。

すべてのゲームが同じ価格である必要がある,とは思いません。各ゲームはそれぞれ異なる価値を提供し,異なる規模の予算を持っているので,パブリッシャーや開発者が,自分たちが提供していると信じる価値に基づいて製品の価格を決めるのは,彼ら自身の判断に委ねられるべきだと信じています。

本当に素晴らしいゲームの,実際の価格である70ドルや80ドルについて言えば,最高品質のゲームが人々にもたらす娯楽の総量を考えると,ほかの娯楽形態と比較してお買い得だと思います。だから人々がお金の使い方を慎重に選ぶ限り,文句を言うべきではないと思います。

映画やレコード,雑誌などの従来の大衆文化商品と比較すると,ゲームは本体価格が相対的に高く,またコアユーザー層には購買力の限られた青少年が多く含まれているため,長期にわたって,価格に対する敏感度が高い商品となっている。

まさにそのために,開発コストが絶えず上昇し,発売予定の数本の大作が既にプレイヤーの心理価格上限を押し上げている現在でも,大多数のメーカーは価格設定において極めて慎重なのである。59.99ドルから69.99ドルの価格が,依然として大部分のゲーム商品の安全圏となっている。

物事は,なるようになる。今までのゲーム歴史にあった値上げと同じように。

なぜ値上げが必要なのか?

メーカーにとって,純粋な買い切り型ゲームの純利益がますます低くなっているのは確かな事実だろう。電卓を使える人なら誰でも,この数式の解決の難しさを理解できる。

1986年に誕生した,日本の国民的ゲーム「ドラゴンクエスト」の開発チームはわずか4人で,プロジェクト全体で費やした予算は1600万円未満,そして企画から発売まで9か月しかかからなかったという。

初代ドラクエは発売後,5500円の単価で,日本国内だけで200万本の大ヒットを記録した。流通コストを差し引いても,想像できないくらいの莫大な利益率だったはずだ。

|

「ドラゴンクエストの日」記念企画。ロト三部作の舞台「アレフガルド」は,どのように姿を変えていったのか?

5月27日は「ドラゴンクエストの日」ということで,ロト三部作の舞台となる「アレフガルド」の変化に着目した企画記事をお送りする。時代の経過によって,地形や町,そこに住む人々は,どのように変わっていったのだろうか?

一方,いまどきのグローバルAAAにとっては,「100人のチームごとに1億ドルの予算が必要」というのは単なるスタートラインでしかない。身を賭した博打を打っても,最終的に大金を稼げるのは少数だ。

一攫千金ができた過去と比べると,今や死活問題に直面する,拷問レベルの状況に直面している大手メーカー勢は,プレイヤーの前で自分たちの経営圧力を積極的に公開し,それを脚色する理由も十分にあるだろう。

歴史を振り返ってほかの娯楽と比べてみても,ゲームの価格設定はどこを見ても「良心的」だと言える。

かつてアタリショックの荒廃から市場を立て直し,巨大な王朝を築いた任天堂は,独自の審査制度を設けて,サードパーティーメーカーの売上から平均で半分ほどを「ライセンス料」として徴収するシステムを作り上げた。この結果,80年代の北米ゲームの平均価格は一気に50ドルまで跳ね上がった。

|

スーパーファミコンのカートリッジフラッシュメモリコストが急騰した当時は,「ファイナルファンタジーIII」のようなトップクラスのRPG※だけが,79.99ドルの高値を付ける勇気を持っていた。

ところが30年以上経った今,「マリオカート」の新作に同じ価格を付けると,なぜか大騒ぎになり受け入れられなくなった。いささか隔世の感がある。

※海外のスーパーファミコン(SNES)の「ファイナルファンタジーIII」は,日本版の「ファイナルファンタジーVI」の翻訳版

購買力を考慮すると,現在ゲーム1本にかかる実質的な負担は,親世代の3分の1程度に過ぎないわけだ。

インフレを考慮しなかったとしても,今日のゲームは40年前と比較してほとんど「同じ価格」で売られており,その安定性は炭酸飲料の二大巨頭に匹敵するほどだ。

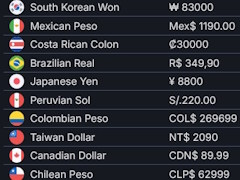

日本で販売されているゲーム,実は北米やEUより割安? 世界中の国や地域での価格を調べてみたら,いろいろ気になった

ゲームというものは,世界中どこで買っても内容はほぼ同じだが,その価格は単純に為替レートで換算したものではなく,国や地域によって変わる。どこが割安で,どこが割高なのか,「ビッグマック指数」にヒントを得て調べてみた。

それにも関わらず,明らかなお得感を享受している我々が,なぜ開発側に同情するどころか,新作の1桁レベルの値上げに習慣的にブツブツ言ってしまうのだろう?

ゲーム史上のいくつかの大幅な価格変動と合わせて,その答えを探ってみよう。

ゲームコンソールが第5世代(PlayStation/ドリームキャスト)に入ったとき,ソニーとセガが共にCD-ROMを安価なデータ保存媒体として使用し,前者はさらに積極的にサードパーティーメーカーのライセンス料比率を下げることで,任天堂の生産から販売チャネルまでの全方位独占を一気に打破し,業界から喝采を浴びた。

ソニーからの負担軽減措置で,90年代中後期のゲームソフトは,16bit時代の60〜80ドルから一気に半額近くまで下がり,39.99ドル〜49.99ドルの区間に下がった。

こうして,開発者はより多くの利益を手にして,ハードメーカーはより大きな市場シェアを獲得し,プレイヤーはより安い価格でゲームを楽しめるようになった。まさにみんながハッピーな状況を作れたわけだ。

|

2006年に始まった第7世代(PlayStation 3/Xbox 360)になって初めて,業界全体での本格的な集団価格調整が顕在化した。59.99ドルという定価の天井は,前世代と比べて10ドル上がっただけだったし,これに対してプレイヤーたちも素直に受け入れることができた。

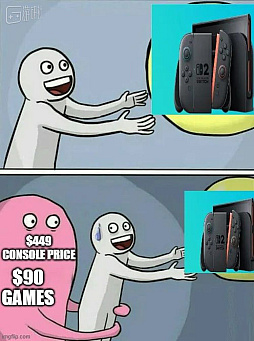

ところが第8世代(PlayStation 4/Xbox One),そして第9世代(PlayStation 5/Xbox Series X)で同程度の価格調整が行われると,同じ10ドルの値上げ幅なのに,今度はプレイヤーの怒りを買ってしまった。

理由は明らかだ。

PlayStation 3時代の看板タイトルは,「グランド・セフト・オート5」や「The Last of Us」といった時代を象徴する傑作だった。前世代の代表作と比べても,まったく次元の違う体験を提供していた。10ドルの値上げで得られる次世代の体験は,十分すぎるほど価値があったのだ。

|

その後の2世代では,「グランド・セフト・オート5」や「The Last of Us」などの大作が次々と“リマスター版”を出して「一粒で三度おいしい」商法を展開する一方で,大半の新作は,これらの名作と比べてしまうと「ちょっと見劣りする」ものばかりだったのだ。

プレイヤーは,外食代程度のお金を心から惜しんでいるわけではなく,本当に不満を抱いているのは,値上げ分に見合った価値ある体験を得られないということなのだ。8bitから16bit,2Dから3D,SDからHDといった「次元が変わる」ような衝撃的な進歩など,もはや今では望むべくもない。

価格統一化と内容同質化に過ぎない今日のAAA市場で,プレイヤーの価格に対する期待値と品質への心理的基準は,より鮮明に表れている。

いまとなっては星の数ほどある,オープンワールドゲームを見てみよう。

7年の歳月をかけ,4億ドルを投じた「レッド・デッド・リデンプション2」の通常版がわずか60ドルで売られている中,多くのいわゆるAAA作品が,使い回しコンテンツをマップ上にばら撒き,かき集めた原材料で缶詰を量産している。それらの作品が70ドルで売られてるとなると,心に落差が出ることも理解できる。

進化したAIは,我々を「缶詰」のようなゲームから解放できるか

予め書かれた物語には終わりがある。縦横無尽に広がるゲーム世界は,AIの力を借りて尽きることないコンテンツ制作が可能になった。しかし果たしてそれは,プレイヤーが求めるものなのだろうか?

- キーワード:

- 企画記事

- OTHERS

- ライター:游研社

- PC

- PS5

- Nintendo Switch

- Xbox Series X|S

- AI

高いか安いかは,価格と価値が見合っているかという主観的な判断でしかない。開発者がコストコントロールの重圧に対して必死に努力して作っていることは,それが事実であったとしても,もはやプレイヤーにとってはどうでもよいことで,誰も気にしていない。

さらに言えば,過去20年のゲーム開発費高騰の中で,多くの予算がプレイヤーの体験とは無関係な部分に注ぎ込まれているのが現実だ。

ゲーム体験に直結しないハイコスト

制作コストを膨らませた発端は,「AAA」という概念の出現からだった。

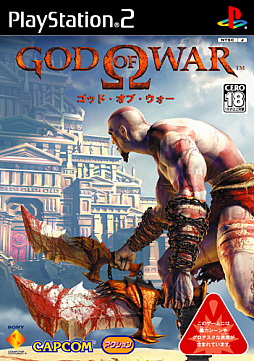

いわゆる「AAA」は,電子ゲーム第6世代,即ちPlayStation 2時代に日本が業界を席巻し,「東風が西風を圧倒した」状況の中で,欧米メーカーが豊富な資金と技術力を武器に,日本のゲーム会社に対して仕掛けた反撃戦略である。

その仕組みはシンプルだった。欧米メーカーが持つ技術力と,ポップカルチャー分野で築き上げた豊富な経験・影響力を活かし,圧倒的なビジュアル体験でプレイヤーを魅了することで話題を呼び,ゲーム業界の枠を超えて注目を集め,一気にユーザー層を拡大していくというものだ。

開発面では,巨大な制作体制による効率性とスケールメリットを活かし,使い回しや毎年恒例の続編といった「物量作戦」で次々と作品を送り出し,ダンピング戦略で競合を駆逐しつつ利益を確保する仕組みだ。

第7世代(Xbox 360/PlayStation 3)においては,欧米メーカーはこの手法で,日系メーカーの覇権を打ち砕いた。

|

当時,任天堂だけがAAAゲームに刻まれた宿命的な弱点を見抜いていた。

ゲーム表現力の性能と技術に対する需要は無限で,両者を支える投資にも終わりがない。いつかAAA市場の拡張は鈍化する。新規ユーザー数が開発コスト増加速度を下回ると,必然的に販売収入がコストをカバーできなくなり,「値上げすればゲームが死に,据え置きなら会社が死ぬ」という解なしの窮地に追い込まれる。

もちろん,このAAAをめぐる軍拡競争に意義がないわけではない。

様々なエンターテインメントの要素を取り込むことで,AAAは既に各種ポップカルチャーの集大成となり,ゲームの魅力を最もよく体現する存在となって,さらには自分の手本となった作品たちに影響を与え返す存在にまでなっている。

|

さらにAAAは,ゲーム開発を昔ながらの小さな工房での「手作り」から,ベルトコンベヤー式の工業生産へと変貌させた。

大規模開発では,人員と設備への投資が集中するため開発費の急激な上昇は避けられないが,最新の開発ツールによる効率化と新市場の継続的な開拓により,本来なら1本あたりの制作コストは下がっていくはずだった。

実際「レッド・デッド・リデンプション2」クラスの作品でも,ゲームワールド全体の複雑な質感やライティングの計算処理は,たった8人のスタッフで完成させることができている。将来レイトレーシングが本格普及すれば,こうした処理はゲーム機本体のハード・ソフト両面で自動化される可能性すらある。このような効率の飛躍的向上は,20年前の開発者には想像もつかないものだ。

しかし残念ながらこの経済学の鉄則は,AAA同士の消耗戦により,まったくもって機能していない。

現在,技術進歩による「コスト削減」の恩恵を真に受けているのは,ロックスター・ゲームスのような大手メーカーではなく,中小規模の開発チームである。

高性能な汎用エンジン,共有リソース,そしてフォトグラメトリ技術による3Dデータを利用することで,中小チームは極めて低いコストで,新時代のAAA作品に近いビジュアル体験を作り出せるようになっている。

|

インディーズゲームの小部屋:Room#662「Project Wingman」

「インディーズゲームの小部屋」の第662回は,Sector D2が開発した「Project Wingman」を紹介する。本作は,傭兵組織に所属する戦闘機パイロットとなり,多彩なミッションをこなしていくフライトコンバットシューティング。アーケードライクな爽快感ある空戦と美しいグラフィックスが魅力で,全編VRモードに対応している点も見逃せない。

「プレイグ テイル -レクイエム-」のように,2500万ユーロ(約41億円)という限られたコストで世代トップクラスの画面表現を作り出した中小規模の傑作に出会うと,従来のAAA大手は自分たちが誇りとしていた技術力で,顕著な競争圧力に直面する。

|

そのため,競争相手との技術力格差を広げるために,資金豊富な大手は必然的にプレイヤーがあまり気づかない場所に大量の追加リソースを投入して,自分たちの優位性を誇示しなければならなくなった。

小さな会社もUE5のプラグインを使って,数枚の写真で高品質な顔モデルと表情を生成できるなら,我がタイトルはもっと凄いキャストを招き,顔モデル,表情,モーションキャプチャ,声優をすべて凝って,さらにトップアニメーターを呼んで細部を詰めて,演技表現の精度を高めて鼻穴の動きまで追求する。

湯水のように金がこれらに突っ込まれ,限界効用※がどんどん薄まっていく。

※限界効用 (marginal utility):財の消費量が増えるにつれて、その財の効用(満足度)が小さくなっていくこと

開発コストはまだ使途が把握できるが,マーケティング経費に至ってはもはやカオスだ。

プレイヤーの購入候補リストの上位に食い込むために,ゲームメーカーが支払う宣伝・販売コストも日増しに膨れ上がっている。

2011年に,全世界の広告に1億ドルを投じた「バトルフィールド3」は,AAAタイトルにマーケティングコストと開発費用が並ぶ新時代の幕開けとなった。情報が隙間なく行き渡るモバイル時代に,ストリーミングサービスからソーシャルプラットフォームまで,あらゆる場所でのユーザー獲得費用は,もはや詳細な計算すら困難である。

流通面はデジタルパブリッシングになって,基本的に製造・物流・在庫コストがかからなくなったものの,肝心のプレイヤーは,配信プラットフォームの「コスト削減」による恩恵をまったく受けていない。

大作の底なし沼と化した宣伝・販売コストは,プレイヤー体験の改善には一切使われることなく,制作工程の一部でもないにも関わらず,最終的にはすべて販売価格に転嫁され,我々が共同で負担することになっている。

最後に

一部のメーカーが,AAAゲームの工業標準と壮大な物語への野心を維持しようと努力しているものの,資本集中度の持続的上昇,コアユーザーの規模飽和傾向,および「過競争の袋小路」突破の鍵となる技術がまだ成熟していない背景下で,従来の買い切り型大型シングルプレイヤーゲームは,構造的衰退の現実リスクに直面している。

|

しかし本質に戻ると,ゲームは文化属性とサービス性質を兼ね備えた商品として,その価格設定は既に製造コストに比例するという原則から離れている。

複製コストがほぼゼロに近いゲーム製品では,いわゆる「価格設定」は,実際には開発者が市場の「これなら払ってもいい」という心理を見極めることに他ならない。

これは,なぜ今日のデジタル配信プラットフォーム環境において,しばしばAAAゲームとインディーゲームの価格逆転現象が起こるかを説明している。価格に影響するのは,コンテンツの密度やアートのクオリティそのものではなく,ブランド力,配信戦略,ユーザーコミュニティの結束力といった「コンテンツ以外の要因」による総合的な駆け引きなのである。

このような状況を是正させるように機能するのは,メーカーの良心ではなく,プレイヤーの選択である。最終的に市場はその価格設定の歪みに反応するだろう―――内容に見合わない高額なゲームは売れずに淘汰され,無謀な価格戦略を試みるメーカーには市場からの手痛いしっぺ返しが待っている。

願わくば,今後ゲーム価格が上下する際,その背景にあるのがメーカーの道徳的配慮ではなく,プレイヤーの集団意志でありますように。(著者:十大恶劣天气)

- 関連タイトル:

Project Wingman

Project Wingman

- この記事のURL: