連載

人はなぜ竜を恐れるのか。同質化する社会に新たな想像の地図を描く「いまファンタジーにできること」(ゲーマーのためのブックガイド:第47回)

|

「ゲーマーのためのブックガイド」は,ゲーマーが興味を持ちそうな内容の本や,ゲームのモチーフとなっているものの理解につながるような書籍を,ジャンルを問わず幅広く紹介する隔週連載。気軽に本を手に取ってもらえるような紹介記事から,とことん深く濃厚に掘り下げるものまで,テーマや執筆担当者によって異なるさまざまなスタイルでお届けする予定だ。

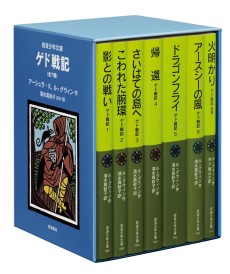

ファンタジー文学を代表する傑作を挙げようとすれば,必ずと言っていいほど言及されるのがアーシュラ・K・ル=グウィンの「ゲド戦記」シリーズだ。“真の名”を掌握すれば,相手を意のままにできるといった魔法使いの基本設定。巻を追うごとに,ゲドが青年,中年,老年とライフステージを変化させ,それにつれ深みを増していく物語。シリーズはいったん3巻の「さいはての島へ」で完結をするも,十数年の間をあけて発表された第4巻「帰還」以降は,作品世界を大胆に覆す新機軸が盛り込まれ,作家の飽くなき挑戦を伝えてきた。

|

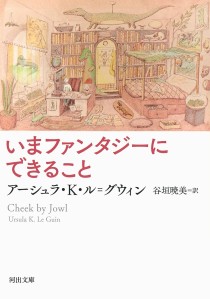

今回紹介する「いまファンタジーにできること」は,そんなル=グウィンによる比較的新しめのエッセイや講演録をまとめた書籍だ。ハンディな文庫本ながら,どうすれば優れたファンタジーが生み出るかを書き手や読み手に問いかける一冊となっている。

「いまファンタジーにできること」

著者:アーシュラ・K・ル=グウィン

訳者:谷垣暁美

版元:河出書房新社

発行:2022年2月8日

定価:1089円(税別)

ISBN:978-4-309-46749-8

購入ページ:

Honya Club.com

e-hon

Amazon.co.jp

※Amazonアソシエイト

河出書房新社「いまファンタジーにできること」紹介ページ

ル=グウィンは,その著作の大半がファンタジー(もしくはSF)という作家であった。権威主義的な評論家として悪名高いエドマンド・ウィルソンらは,こうしたジャンルを幼稚で未熟な読者のためのものだと,強く非難してきた。ル=グウィンは本書において,この手の先入観は「かなり大きな間違い」だと一刀両断する。ファンタジーは原始的(プリミティヴ)なのではなく根源的(プライマリー)であり,「ファンタジーの偉大なテキストの多くは詩である」というのが氏の持論である。

アカデミズムによるファンタジーの基本書として,日本でもよく引用される「幻想文学論序説」の著者ツヴェタン・トドロフについても,ル=グウィンは「彼が読んだはずの文学になじみのある人なら誰しも、巧みに主題から外れていく、トドロフの根性曲がりの手腕に驚嘆せずにはいられない」と揶揄している。細かな区分にかまけるばかりで,本質を見ていないというのだ。

そのうえでル=グウィンは,「どのブロックにもハンバーガーショップとコーヒーショップがあり、それが再現なくくり返され」「ものすごい勢いで同質化」している我々の世界において、であればこそ可能な新たな地図を描くことこそが、“ファンタジーにできること”なのだと主張する。

|

例えば「ゲド戦記」以前,魔法使いといえば白髪の男性で,なおかつ白人の男性というのが通例だった。だからこそ,氏はゲドやその同朋の肌を赤褐色から黒色にして「慣行をひっくり返し」,とりわけ「帰還」以降は女性たちの活躍に焦点を当てた物語となっている。実際ル=グウィンは,読者から「自分も映画やファンタジーの世界の一員だと初めて感じた」と書かれた,胸が切なくなる手紙を受け取ったそうだ。

評論家筋からの無理解と,紋切り型に汲々とする実作者たちとの板挟み。現代ファンタジーが直面するこうした問題を体現するものとして,本書では「ハリー・ポッター」が「はっきり言えば紋切り型で,模倣的でさえある」と批判されているが,よく分かる話だ。同作は魔法学校を舞台とした独創性で賞賛されたが,そうした物語は,ル=グウィン自身が「ゲド戦記」の第1巻「影との戦い」で,すでに描いている。とはいえ同シリーズがファンタジー読者の裾野を広げ,多くの読者に読書の原初的な喜びを再発見させたことそのものは,氏もまた歓迎している。

そのうえで本書は,動物を描いた児童文学に着目する。子供がワクワクしながら読み,大人が読むと新たな発見があるという意味で,ファンタジー文学に通じるところがあるからだ。中でもとくに高い評価を与えられているのが,フェーリクス・ザルテンの「バンビ」だ。過剰に可愛らしくデフォルメされたディズニーのアニメ版とは違って,この小説は人間からの視点を交えず,鹿をはじめとする動物たちが世界をどう見ていて,いかなるコミュニケーションを交わしているのかが,しっかりとした観察をもとに書き込まれている。恐怖や暴力についても,単に劇的効果を高めるのではない形で用いられている。

対して,一定の留保がつけられるのがリチャード・アダムズの「ウォーターシップ・ダウンのウサギたち」だ。同書はR・M・ロックリーの観察研究書「アナウサギの生活」を引用して裏付けをとり,ウサギたちの共同体をうまく描いているようだが,肝心のところで事実を捻じ曲げてしまっている,とル=グウィンは述べる。

ロックリーの本ではウサギはメスを中心とした母系制の社会だと書かれていて,それは現実のウサギの社会的行動と一致する。にもかかわらず,「ウォーターシップ・ダウンのウサギたち」では資料を曲解し,オスの「長(おさ)ウサギ」と配下の兵士たち(すべてオス)からなる軍事的な階層構造に,ウサギ社会を還元させてしまったというのである。

この小説が刊行された1972年当時ですら,「露骨な男性優位主義がだんだん受け入れられなくなってきていた」にも関わらず,道徳的には退行的というほかないこの点が見過ごされてしまったのは,人間ではなくウサギの行動を描くものとして軽んじられたからではないかと,ル=グウィンはにらんでいる。似た事例は,動物文学のみならずファンタジーにもままあることとの含みがあるのだ。

|

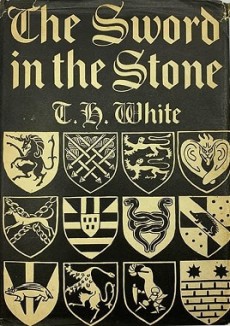

この小説は,後に長編「永遠の王」に組み込まれたが,そのとき「ホワイトがもっともよい文章の一部を削ってしまった」と,ル=グウィンは嘆いている。実はこの「石に刺さった剣」は筆者も注目していた作品なのだが,管見の限り日本語訳の商業出版はないようだ。改めて,翻訳して紹介したい気持ちが高まってくる。

ともあれ,本書はファンタジー小説を読んだり書いたりする人だけではなく,ファンタジーゲームを遊んだり作ったりする人にも,またとない刺激を与えてくれる一冊となっている。「ル=グウィンだったら何と言うだろうか」と想像し,緊張感をもって作品に取り組めば,きっと幅広い受け手に届くものになるのではないだろうか。

■■岡和田 晃(翻訳家,文芸評論家)■■

SF・幻想文学やクラシックなスタイルのゲームにちなんだ翻訳紹介を得意とするライター・翻訳家。「コールサック」123号(コールサック社)より地球の裏側からの世界文学時評を連載開始,本書評に関連した問題意識のものだと,アーサリアン・ファンタジーを問い直した「ナイトランド・クォータリーvol.31」「ヴィリコニウム〜パステル都市の物語」(共にアトリエサード)の編集にも関わる。

河出書房新社「いまファンタジーにできること」紹介ページ

- 関連タイトル:

ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D

ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D

- この記事のURL:

キーワード

- 3DS:ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D

- 3DS

- アドベンチャー

- アクション

- CERO A:全年齢対象

- ゼルダの伝説

- ファンタジー

- プレイ人数:1人

- 任天堂

- 連載

- ゲーマーのためのブックガイド

- ライター:岡和田 晃

(c) 1998-2011 Nintendo