レビュー

FSB 1600MHz化でYorkfield XEは何が変わるのか

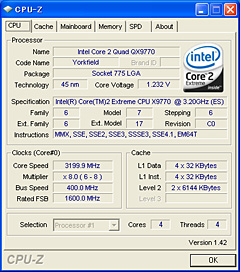

Core 2 Extreme QX9770/3.20GHz

» 45nmプロセスで製造される2007年時点の最上位モデル「Core 2 Extreme QX9650/3GHz」が発売されて間もないが,2008年の早いタイミングで,Intelはさらなる上位モデル「Core 2 Extreme QX9770/3.20GHz」を発表予定だ。Core 2ファミリー史上最高クロックを実現する新製品は,初めてFSB 1600MHz化を果たすことにもなるが,果たしてそのポテンシャルはいかほどだろうか?

|

Core 2ファミリー史上初めてFSB 1600MHzに

基本的な仕様はQX9650を踏襲

|

気をつけるべき点があるとするなら,それはTDP(Thermal Design Power,熱設計消費電力)が136Wで,QX9650の130Wから若干引き上げられている点くらいか。QX9650の消費電力がかなり低かったことを踏まえるに,目くじらを立てる必要はないかもしれないが,詳細は後述したい。

|

ところで,あらためて述べるまでもなく,FSBクロック1600MHz(ベースクロック400MHz)を公式にサポートしたチップセットは現時点で存在しない。FSB 1600MHz版Core 2 Extremeをサポートするのは「Intel X48 Express」で,同チップセットを採用したマザーボードは,CPUの発売に合わせて市場投入されると見られているが,いずれにせよ現時点でQX9770に正式対応したマザーボードはないわけだ。

|

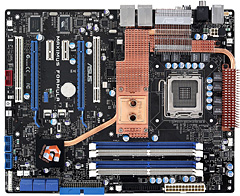

というわけで今回は,DDR2 SDRAM(PC2-6400/DDR2-800)に対応したMaximus Formula Special EditionにQX9770を装着した状態でテストを行うことにする。CPU以外はまったく同じ環境で,QX9770とQX9650との比較を行おうというわけである(表2)。ただし,今回のテスト環境では倍率設定が1刻みとなるため,「動作クロックを揃えて,FSBクロックの違いだけを純粋に比較する」ことにまでは踏み込めていない。この点はあらかじめお断りしておきたい。

|

テスト方法は4Gamerのベンチマークレギュレーション5.0準拠。ただし,CPUテストということもあり,グラフィックスカード性能に依存したスコアが出やすい「高負荷設定」,および「標準設定」における1920×1200ドットのテストは省略する。

|

なお,今回入手したエンジニアリングサンプルにはCPUクーラーが付属していないため,既存のCore 2 Duoリテールボックスに付属するクーラーを用い,オーバークロック時はファンのみ回転数6800rpmの60mm角モデルに換装している。

FSB 1600MHz化のメリットは微妙だが

実クロック向上に合わせて着実に高速化

さっそくテスト結果をチェックしていこう。グラフ1は「3DMark06 Build 1.1.0」の結果だ。QX9770とQX9650のスコア差は,1024×768ドットでも2%に満たない。動作クロックは6.7%の向上なので,グラフィックスカードがボトルネックになってしまっていると見るべきだろう。QX9770を4GHz動作させた状態(以下,QX9770@4GHz)でもスコアがそう大きく伸びないのもおそらく同じ理由だ。

|

実際のゲームタイトルではどうだろう。まずは2007年12月時点で最も描画負荷が高いゲームといっていいFPS,「Crysis」(Version 1.0)だ。同タイトルにはGPUとCPUそれぞれのベンチマークモードが用意されているのだが,いずれのテストでも差はまったく生じていない(グラフ2,3)。QX9770やQX9650クラスのCPUを利用するに当たっては,グラフィックス周りの強化を考えたほうがよさそうである。

|

|

同じくFPSから,「Unreal Tournament 3」(Version 1.01β1)。グラフ4では,描画負荷の低い1024×768ドットにおいて,QX9770のスコアはQX9650比で5.6%高速と,ほぼスペックどおりの結果が出ている。QX9770@4GHzとQX9650では23.3%で,こちらも同様だ。

|

「Half-Life 2: Episode Two」では,1024×768ドット時に,QX9770はQX9650に対して8.0%のパフォーマンス向上を見せている(グラフ5)。QX9770@4GHzだと30.4%なので,これは測定誤差ではなく,FSBクロック1600MHz化の効果がわずかながら出たと見るべきだ。

一方,高解像度になるとグラフィックスカードがボトルネックとなってスコアが頭打ちになるのは,Unreal Tournament 3と同じである。

|

レギュレーション4.1から引き続きの採用となるTPS,「ロストプラネット エクストリームコンディション」の結果をまとめたのがグラフ6,7である。「Snow」はより実ゲームに近いテストで,グラフィックスカードの性能がスコアを左右するということもあって,結果はCrysisと同じ傾向。GeForce 8800 GTXがボトルネックとなり,オーバークロックの効果もまったくない。

一方,CPUテストの意味合いが強くなる「Cave」では,Unreal Tournament 3と同じように,1024×768ドットに限って動作クロックなりのスコア差が生じている。

|

|

お次は「Company of Heroes」(Version 2.103)の結果(グラフ8)だ。RTSということもあり,純粋なアクションゲームと比べるとCPUクロックによる差が付きやすいかと思ったが,実際はそうでもない。「クロックによる差は生じるが,体感できるレベルではない」といったところである。

|

最後にレースシムである「RACE 07: Official WTCC Game」のテスト結果だが,CrysisとCompany of Heroesの間,といったところだろうか。スコア的には1600×1200ドットにおいても快適にプレイできるレベルにある。

|

アイドル時の消費電力はQX9650と同等ながら

高負荷時にはFSB 1600MHzの影響で(?)やや高めに

|

これまたいつものように,アイドル時については省電力機能「Enhanced Intel SpeedStep Technology」(拡張版インテルSpeedStepテクノロジー,以下EIST)の有効/無効それぞれで消費電力を取得している。

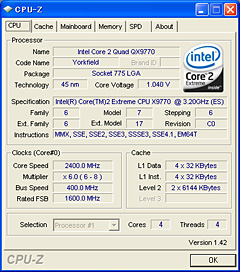

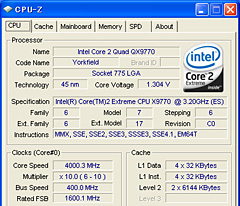

さて,テスト結果はグラフ10にまとめたとおり。EISTを有効化すると,アイドル時にQX9770は2.40GHz,QX9650は2GHzまでクロックが下がる。いずれもベースクロックの6倍動作となるため,ベースクロックの違い――400MHzと333MHz――がそのまま動作クロックの違いとなって表れているが,消費電力にはその違いが出ていない。

また,EISTを無効化すると,動作クロックの違いは200MHzに縮まるにもかかわらず,消費電力差が大きくなっているのも興味深い。Intel X38 ExpressでFSB 1600MHz動作という“無理をさせている”ので,そのあたりが消費電力の違いとなって出てきている可能性はありそうだ。

ちなみにオーバークロック時は,コア電圧を引き上げていることもあって,消費電力が大きく跳ね上がる。QX9650の定格動作時と比べると100W高い。

|

|

バラックの状態でのテストで,さらに室温が低いこともあって,CPU温度はウルトラハイエンドクラスとは思えない低さだ(グラフ11)。Core 2 Duo用のリファレンスクーラーを用いても高負荷時に70℃で収まっており,まずまず扱いやすいCPUといえるだろう。なお,繰り返しになるが,QX9770@4GHz時はファン回転数が異なるため,直接の比較は行えない。

|

最速更新は明らかだが,QX9650との差別化はやや難しい

ゲーム用途では,SLI環境の登場待ち?

今回のテストではGeForce 8800 GTXの頭打ちが目立ってしまい,CPUごとの差が分かりにくい結果となった。つまり,QX9770がQX9650より高速なのは間違いなく,ひいては現時点で最速のCPUであることに疑いの余地はないが,GeForce 8800 GTXをシングルカード構成で用いる限り,QX9770がQX9650に対して明確なメリットを見せる局面は限られるというわけだ。

|

さらに調べてみると,同じDesigned by NVIDIAボードを提供しているEVGAのサポートサイトに「nForce 680iはYorkfieldをサポートしない。サポートするのは(※筆者注:未発表の)『nForce 700』シリーズになる」という文言があるのを確認できた。現時点でこれ以上の公式情報は存在しないものの,現時点で“Yorkfield+SLI”という構成を利用できないことだけは確かなようだ。

以上を踏まえるに,オーバークロックを前提とする・しないに関わらず,QX9770のQX9650に対するアドバンテージは残念ながらそれほど大きくない。12月10日時点におけるQX9770は,「定格動作時に世界最速」という,この一点に魅力を感じる人向けの存在といえる。価格は未定だが,海外では1399ドルと報じられているので,QX9650以上に,コストを度外視できる人向けになると思われる。

ただ,QX9770は公式に未発表であることは憶えておきたい。正式発表までにIntel X48 Express,あるいはEVGAがnForce 700シリーズと呼ぶチップセットを搭載したマザーボードなどが登場してくれば,アドバンテージがより明確になる可能性はありそうだ。

- 関連タイトル:

Core 2

Core 2 - この記事のURL:

(C)2006 Intel Corporation